「物欲の記」:2009年

いよいよウチも大台に (2009.4.11)

これまで我が家では2007年2月に購入した320GBのハードディスク(Seagate Barracuda 7200.10)を使ってきました。 足かけ2年以上になりますが昨今騒がせたSeagate製ハードディスクのトラブルも関係なく、動き続けてきてくれました。

とはいえ320GBの容量は今となってはそれほど大きなものではなく、ウチのパソコンは家族で共有してることもあり、データパーティションの残り容量に不安を感じることも多くなってきました。 それにデータのバックアップには、その前に使っていた80GBのハードディスク(Seagate Barracuda ATA IV)をUSB化して利用していたのですが、特に重要なデータだけに絞っても80GBではバックアップしきれなくなってきてしまいました。

という訳で最近は1TBの大台に乗ったハードディスクもSeagate、日立、Western Digitalなど各社から発売されており、実売価格も1万円を切ってるようなので、この際載せ替えることにしました。

Seagateの最新モデル、Barracuda 7200.12は500GBプラッタを搭載しており、シーケンシャルでは現在の7200rpm級ハードディスクでは最速のようでしたが、今回選んだのはWestern Digitalのパフォーマンスモデル、Caviar Blackの1TB版(WD1001FALS)です。

プラッタは334GBのようですので3枚構成ということになります。

私がWD製のハードディスクを使うのは96年7月に購入した1.6GBのドライブ以来です。

今やRAMを8GB搭載してることを考えると時代の流れを感じますね〜。

さて、メーカーによれば、Caviar Blackはデュアルプロセッサ搭載で2倍の処理能力

だそうですが、どんなもんでしょうか?

という訳で、今回は増設ではなく入れ替えですので、まずは新旧2台のハードディスクをパソコンに接続して旧環境のデータをすべて新環境に移さなくてはなりません。

ハードディスクの引越しソフトは手元にないし、Vista x64に対応したソフトを探すのもメンドい(笑)

パーティションの操作ソフト、Acronis Disk Director 10.0はあるのですが…

という訳で、Linuxでブートして、dd if=/dev/sda of=/dev/sdb で、データを丸ごとコピーしちゃうことにしました。 あ、もちろん/dev/sdaが旧ドライブ、/dev/sdbが新ドライブです。 ddを使うとパーティションがFAT32だろうが、NTFSやext3だろうがまったく関係なく、丸ごとコピーすることができます。 ただし、完全コピーなので、新ドライブの方が容量が大きくないとコピーできませんし、コピー後の新ドライブのパーティション構成は旧ドライブと同じになりますから320GB分しか使っていない状態になります。

ddは空き領域も関係なく320GB丸ごとコピーなので結構な時間がかかりました。

ともかく完了して旧ドライブを取り外し、新ドライブだけにして起動!

…当然ですが、何事もなく起動完了しました。

このままだとせっかくの1TBハードディスクが意味ないので、Disk Directorでパーティションの移動や領域拡張を行います。

これまた時間かかりましたが、特に問題もなく新環境に移行が完了しました。

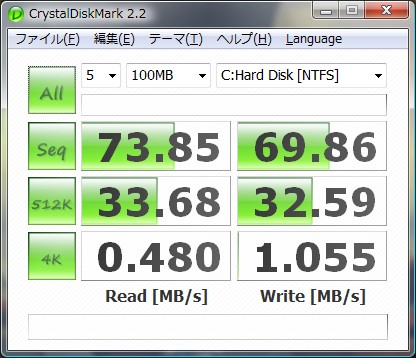

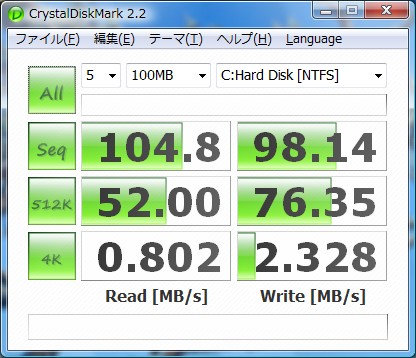

さて、とりあえずベンチマークをとってみた結果です。 シーケンシャルの読み書きはともに約1.4倍になりました。 一方、ランダムの読込みでは1.5〜1.6倍、書込みでは2.2〜2.3倍に達しています。 プラッタの大容量化でシーケンシャルアクセスが高速化するのは分かりますが、ランダムアクセスの向上率はさらに大きなものとなっています。 キャッシュの大容量化等によるものか、あるいはデュアルプロセッサとやらの効果なのかは分かりませんが、立派なもんですね〜。

| ST3320620ASの結果 | WD1001FALSの結果 |

|---|---|

|

|

| ST3320620ASの結果(a) | WD1001FALSの結果(b) | 倍率(b/a) | ||

|---|---|---|---|---|

| シーケンシャル | Read | 73.85MB/s | 104.8MB/s | 1.42 |

| Write | 69.86MB/s | 98.14MB/s | 1.40 | |

| ランダム512K | Read | 33.68MB/s | 52.00MB/s | 1.54 |

| Write | 32.59MB/s | 76.35MB/s | 2.34 | |

| ランダム4K | Read | 0.480MB/s | 0.802MB/s | 1.67 |

| Write | 1.055MB/s | 2.328MB/s | 2.21 | |

あ、もちろん体感ではそんなに大幅な速度向上は体感できませんでした(笑) 3枚プラッタになったせいか、ややハードディスクのアクセス音は耳につくようになりましたかね。 それでも不快な音質ではありませんし、SMART DRIVEに収めているおかげもあってうるさいという程のものではありませんが。

後は、取り外したST3320620ASをセンチュリーの裸族の一戸建てに収納して初期化し、バックアップ向けに転用、ついでに遊びで購入したエアリアのW-SAIDを使って、ATAPIの光学ドライブND-4550AをSATA化してみました。 変換のオーバーヘッドはそれほど大きくないようで、特に大きな問題はなく使えています。 Windowsのブート中にND-4550Aがスピンアップするのは仕方ないんでしょうかね〜。 Linuxでブートしてみたらsoft resetに失敗みたいなエラーが出てるのはちょっと気になるところです。

安くなってきたBDドライブでも購入してネイティブSATA化したいところですが、今使っているディスプレイはHDCP非対応なので、アナログ接続にするか、液晶ディスプレイを買い替えないとBlu-rayは見られないですしね…