PCパーツ レビュー

私のPCで使用しているパーツの一部をご紹介します。 せっかくデジカメを買ったので掲載し始めたのですが、画像を多用しているので少々重くなっています。 申し訳ないですが、ご容赦ください。

- 本体ケース

- マザーボード

- CHAINTECH : CT-7VJD2

- ABIT : KT7-RAID

- EPoX : EP-MVP3G-M

- AOpen : AX59Pro

- ASUS : P/I-P55T2P4

- ASUS : P/I-P55TP4XE

- サウンドカード (Sound & Musicのページにあります)

- その他

本体ケース

CoolerMaster ATC-201-S21

2001年1月に購入したアルミ製ATXミドルタワーで、DELTA製300W電源が付いてました。 フロントパネルのヘアライン仕上げされたシルバー、きれいに塗装されて周囲が写りこんでるサイドや上面も美しいっす。 何というか、みかけに惚れました(^^;。

4基の5インチベイ、2基の3.5インチベイがありますが、現在は非常にシンプルな構成になってるので、CD-R/DVDドライブとフロッピーしか付いてません。 ピンぼけですが、Duronエンブレムも付けてます。

こいつもTQ700同様の3ピース構造で、サイドパネルは外せます。 マザーボード・ベースも引き出し可能になっています。 固定ネジは全てローレットタイプで、AGP/PCIスロットまでローレットになってるのはGoodですね。 ただし、デザイン上の問題もあるのでしょうが、フロントパネルは六角レンチがないと外せません。

何といっても特徴的なのは、前面の吸気ファン×2、上面及び背面の排気ファンでしょう。 ちいっとばかしうるさいですけど(^^;。

4基の3.5インチドライブが固定できるフロントのシャドウベイは、ケースに作り付けとなっていて、ちょっと使い勝手が良くないですね。

ハードディスクも1基しかないシンプルな状態なので、ケース内部も比較的すっきりしてます。 ATA66ケーブルもスマートケーブルにすれば、もっと良いかもしれませんが、まぁわざわざ買う気はないかな。

スロットは、AGPにGuillemot 3D PROPHET II、PCIにコレガのFast EtherII PCI-TX(NIC)×2、SoundBlaster Live! valueとI/Oブラケット、という状態です。 まだまだ余裕があります。私は背面排気ファンと前面ファンは日本電産製、上面排気ファンはSANYO製可変速ファンに変更し、それぞれ7Vで駆動するようにしました。 ちなみにフロントパネルは3/32インチの六角レンチで外せます。

SONG CHEER TQ-700 mkII

98年6月に購入したATXミドルタワーケースです。 価格はちょっと高いのですが、250W版ではなくSevenTeam製300W電源を搭載したタイプをチョイスしました。 ケースというのはおいそれと交換できるものでもありませんから、長く使うことを考慮していいものを買いたいものです。 TQ-700 mkIIは自作派に根強い人気を誇るケースで、簡単にサイドパネルを外せるようになっていますし、剛性もなかなか高いですね。

これは2001年1月の状態です。 3基ある5インチベイにはCD-ROMと内蔵スピーカーをセットしてます。 2基の3.5インチベイにはFDとMOを取り付けています。

写真ではツブれてて見えませんが、黒いK6-IIIのエンブレムが付いてます(^^;

サイドパネルを外して内部写真を撮ってみました。 CPUファンの上に2基の3.5インチベイにシャドウベイが取り付けられるのですが、 ケース前面の3.5インチシャドウベイにはハードディスクを取り付け、さらにブラケットで増設して、もう1台ぶら下げてます。 ケース付属のシャドウベイをCPUの前にぶら下げて2台のHDDを取り付けることもできますが、振動やケース内の空気の流れを邪魔しそうで、イマイチ気に入らないのです。

Ultra160、Ultra WIDE、Narrow SCSI、FDDと各種ケーブルが這いまわっているので、ケース内はかなりごちゃごちゃしてます(^^;。 スマートケーブルを使いたくなるところですが、SCSI系のは高価だし、信頼性に不安もあるので、まぁ我慢しましょう。

拡張スロットに収まっているのは、AGPにMillennium G200、PCIがSIDE-DU3160(Ultra160 SCSI)、FEther PCI-TXL(NIC)、ISAがSupraExpress 288i(モデム)、Sound Blaster AWE32といったところです。

TWO-top VIP5150TR/95M

95年12月にアキバのTWO-topで購入したVIP5150TR/95MというショップブランドPCの本体ケースで、230W電源を搭載したATミドルタワーです。 コの字型の本体カバーを外さないと内部にアクセスできないので、メンテナンス性はあまり良くありません。 また、HDD増設など内部を入替えているときにフレームの縁で手を切ったこともあります。 単体売りのケースと違って、仕上げも丁寧さに欠けるのでしょうね。

ケースのフロント前部、サイドパネルに不恰好な穴が空いているのは、私がドリルで空けた穴です。 少しでも通気性を良くしたかったもので...。

VIP5150の内部写真です。 TQ-700と比べると、やや高さがあり、奥行きはやや小さくなっています。 剛性不足を補強するフレームがど真ん中にあって、アクセスするのにやや邪魔になります。

唯一、TQ700よりも気に入っているのは、3.5インチベイが5つあることです。 TQ700もシャドウベイを付ければ5つあることはありますけどね。

余りパーツで組んだ当初はすっきりしてたのですが、いつのまにか拡張カードも増えてゴチャゴチャしてきました。 抑えているつもりなのに、やっぱり物欲に負けてるということでしょうか(^^;。

マザーボード

CHAINTECH CT-7VJD2

私にとってはこのマザーは通算6枚目、SocketAとしては2枚目にあたるマザーです。 VIAの最新チップKT266(VT8366/VT8233)を搭載したマザーで、最大の特徴はDDRx2、SDRx2のメモリースロットを持つ、いわゆるコンボ・マザーであることです。 VIAのKT266やALiのMAGiK1等は、チップレベルではDDRもSDRもサポートしていますが、両方のスロットを装備したコンボ・マザーはそれほど多くはありません。 まぁ、安定性やパフォーマンスに影響が出るでしょうし、マザーのレイアウトも苦しくなるし、コストもかかるでしょうからね。 でも、私は普通のSDRAMしか持ってないし、今わざわざ購入するほどDDRにメリットはないと思ってますから、モノは試しということで、このマザーを買ってみたわけです。

ちなみに両方のスロットを装備してはいますが、チップセットの仕様により排他使用になってますのでDDRとSDRは同時には使えません。 また、DDRを使うときはSDRのスロットに付属のターミネータを付ける必要があるようです。 この辺気になるよな〜。 VIA Hardwareでも、「テスト用のリファレンスマザーではターミネータが必要だが、最終的なリテール・バージョンでは不要になる」って言ってたような気がする。 GeForce3じゃあるまいし、問題アリの初期ロットってことにはならないと信じたい(笑)。 一応、Crucialのリファレンス・リストには、ASUS、GIGABYTE他の大手ベンダーのマザーとともに掲載されてます。

そのほか、サウンド機能をオンボード搭載してますが、VIAのサウスに内蔵されているサウンド機能ではなく、C-Media 8738(6ch版)というサウンドチップを使ってます。 このチップを搭載したPCIのサウンドカードもたまに見かけますね。 CMI8738はSound Blaster Pro互換チップで、6chオーディオの他、DirectSound3D、A3D、EAX等もサポートしてますし、DirectMusicのDLSもサポートしてます。 SPDIFも使えますし、機能的には特に過不足ないもの(オンボードとしては非常に高機能)といえるでしょう。 ATXのバックパネルには6ch分もコネクタがないので、通常の2ch以外は付属のブラケットを使う必要があります。

最近はノースブリッジにヒートシンク・ファンを付けるのが流行りですが、このマザーは大ぶりのヒートシンクのみになっています。 巷ではKT266もかなり発熱が大きいみたいなので、ファンを載せても良いかもしれませんね。

- VIA Apollo KT266チップセット (VT8366 / VT8233)

- DDR DIMM x 2 / SDR DIMM x 2

- AGP / PCIx5 / ACR / CNR

- FSBはBIOSから変更可能。100〜132MHz(ジャンパで100MHz設定時)/133〜166MHz(133MHz設定時)を1MHz単位

- 倍率はジャンパ設定のみ。自動/5〜12.5倍

- CPUコア電圧はBIOSから変更可能。標準〜+0.3V

ボード上には、サウンドチップの他にもSuper I/Oチップも載ってますね。 確かKT266では、最近のIntelチップ同様、サウスブリッジから追い出されたんでしたっけ。 お約束のPLL-ICについてですが、マザー上にはそれらしいものとしては、W255、W312-02というチップがあります。 どっちがPLL-ICだろうと思って検索してみたら、CypressのWebサイトによると、W255はDDRやSDRメモリ用の出力バッファ、W312-02がKT266用ということになってるPLL-ICですな(この辺のチップは型番的には旧IC-Works系のチップなのかな?)。 スペックシートを見るとなかなか高機能なPLLで、50〜248MHzまで1MHz刻みでFSBを設定できるようです。 しかもPCIクロックを1/7まで設定できるので、233MHzの時でもPCIは33MHzになります。 残念ながら現在のCT7-VJD2のBIOSからはそこまで設定できませんけどね。

SoftFSBのPLLファイルを書けないものか、スペックシートを追っかけてみましたが、FSB設定のコントロールbitが複数のbyteにまたがっていたりして、SoftFSBではうまくコントロールできないっぽいですね。 といっても、私はSoftFSBのPLLファイルを自作したことはないので、何か方法があるのかもしれませんが。

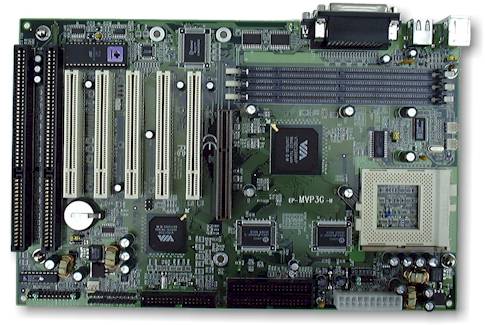

EPoX EP-MVP3G-M Rev.0.2

99年2月に購入した、VIA製Apollo MVP3チップセット搭載マザーです。 通算4枚目、Super7としては2枚目のマザーになります。

チップセットはAX59Proと同じMVP3チップセットですが、ノースブリッジのリビジョンがCEに上がり、サウスブリッジはPQFPタイプのVT82C586Bではなく、Apollo Proと同じBGAタイプのVT82C596に変わっています。 本来なら82C596はU-ATA66対応のはずだったのに結局82C596A以降で対応になってしまいました。 まぁ私は現在、ALL SCSIなので関係無いんですが、ちょっと悔しい(^^;。

AX59Proとの違いは、PCIを最大5本使用可能、外部クロックが133MHzまで設定可能、というあたりですかね。 SIMMソケットが無い分、マザーのレイアウトもすっきりしてますし、電源コネクタやFDDコネクタが手前側にあるのもGoodです。 AX59Proでは一番下のISAスロットの先に、パワーLEDやリセット信号等のコネクタがあり、フルサイズのAWE32と干渉してたのですが、MVP3Gでは問題ありません。

- VIA Apollo MVP3チップセット (VT82C598AT(Rev.CE), VT82C596(Mobile South))

- 1MB L2キャッシュ(Elite MT 5ns) 、DIMM x 3

- AGPx1 / PCIx4 / PCI-ISA共用x1 / ISAx1

- あまり他のSuper7マザーでは見かけませんが、MVP3G-Mではメモリのインターリーブ(2Bank / 4Bank)を設定してパフォーマンス・アップが図れるなど、BIOSで細かなチューニングができます。

- I/O電圧 : 現在のSocket7系CPUではI/Oは3.3Vが定格なんですが、このマザーでは実際には3.5V程度かかっているようです。まぁその方がオーバークロックしても安定しやすいとは思いますが、安定して動くなら電圧が低い方が発熱も少ないわけですし、3.3V / 3.5Vを選択出来ればなお良かったんですけどね。

- EPoxのWebサイトではACPI対応ということになっていますが、BIOS ROMが1M bitの初期型ではACPIに対応できないようです。私はROMを2M bitにして2M bit版BIOSに書き換えたらACPIが使えるようになりました。

- 倍率は何故5.5倍がないのでしょう?ジャンパスイッチで切り替えるタイプなんで、組み合わせで裏設定ができるわけでもないし...。

- 設定可能範囲

- コア電圧 : 2.1V - 3.2V

- CPU動作倍率 : 2(6) / 2.5 / 3 / 3.5(1.5) / 4 / 4.5 / 5

- 外部バスクロック : 66 / 68 / 75 / 83 / 95 / 100 / 112 / 124 / 133

外部バスクロック設定は、95MHz以上についてはジャンパをいちいち差し替えなくてもBIOSから変更可能です。 非常に便利(^v^)

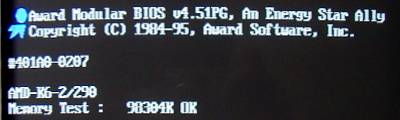

ブート時のCPUの認識で外部クロックや倍率まで表示してくれるのが、なにげにポイント高いです(^^;

H.Oda氏のページからダウンロードできるユーティリティSoftFSBは、Windows上から即時に外部クロックを変更できます。 同ページでは、MVP3G-MでPLLにICS-9148xx-36を選択して動いた事例が掲載されていましたが、私のMVP3G-M Rev0.2ではダメでした。 代わりにICS-9148xx-58を選択するとクロックを正常に認識し、きちんと切替えられるようになりました。

64bit PCI対応のSCSIカード、DU3160を挿そうとしたら...、げ!? なんとPCIスロットの中側の端に凹みがないので、カードがスロットにはまらん...。 致し方なくマザー上のスロットを少々削りました(^^;。 スロットの形ってPCIの規格に則ってるんじゃないの? MVP3Gより古いマザー(T2P4(でも凹みがあるのに、一体どういうことなんでしょう。

with AMD K6-III/450AFX

2000年初の買い物はK6-IIIでした。 これでK6三兄弟をすべて制覇したことになります。 ちなみに、定格のコア電圧は初期の2.4V版ではなく、2.2Vに下がったバージョンです。 クロックはそれほどムリをする気はないので、504MHz(112x4.5)にとどめておくことにしました(でも定格にはしない、懲りないヤツ)。 ベースクロックも100より下げたくは無いし、といって124ではあまり安定しないでしょうし、112がまぁベストだろうということで。 504MHzでは電圧を2.1Vに落としても安定しているので、動くなら電圧は低い方がいいぜということで2.1Vにして常用してます。

問題点としては、K6-IIIを載せるとECCを有効にできなくなってしまうことです。 K6-2では問題なくECC動作しているのに、何故かK6-IIIだとECCを有効にするとBIOSすら立ち上がってきません。 K6-2とIIIでそんなにコアが違うとも思えませんが...。

560 MHz (112 x 5.0) × BIOSすらブートせず 532 MHz (133 x 4.0) × BIOSすらブートせず 504 MHz (112 x 4.5) ◎ 問題なく安定動作(2.1V以上。補足1) 500 MHz (100 x 5.0) ○ 問題なく安定動作(2.1V以上) 496 MHz (124 x 4.0) △ Windowsの動作はかなり不安定。マザー上のL2キャッシュをdisableにすると安定 467 MHz (133 x 3.5) × 動作せず。マザー上のL2キャッシュをdisableにしてもWindowsのブート途中でエラー発生 450 MHz (100 x 4.5) ○ 定格。当然問題無く動作(2.0V以上) 448 MHz (112 x 4.0) ○ 問題なく安定動作(2.0V以上)

- 以前、「リブート時にたまにアラームが鳴る」と書いたのですが、どうやらメモリがヘタレだったせいなようです。別のメモリに取り替えたり、メモリ周りの設定を緩めたりしたら問題なくなりました。

- 124MHz以上の高FSBで安定しないのは、どうやらマザー上のL2キャッシュ(K6-IIIにとってはL3)がついてきていないようです。その証拠に496MHz(124x4)でもL2をOFFにすれば問題なく動作します。とはいえ、133MHzまでは手持ちのPC100-CL2のメモリではついてけませんでした。

with AMD K6-2/300AFR

初期のSuper7マザーだったAX59Pro ENG.A1では112MHz設定はあるものの、ろくに動作しませんでした。 しかしこのMVP3Gはオーバー100MHzがかなり実用的になっています。 私の実験では、コア・I/Oともに定格(2.2V / 3.3V)の状態で、112 x 3の336MHzがまったく問題無く動作しました。 もう少し電圧を上げれば外部バス124MHzさえ安定しそうです。 マザー上にL2キャッシュを持たないSlot1と違い、Super7では高いバスクロックを実現するのは難しいと思うのですが、なかなかの安定度です。

350 MHz (100 x 3.5) × BIOSすら拝めず(^^; 336 MHz (112 x 3.0) ◎ まったく問題無く安定動作 333 MHz (133 x 2.5) × BIOSは上がるが、OSがブート不能 310 MHz (124 x 2.5) △ Winアプリがしばしばコケる 300 MHz (100 x 3.0) ○ 定格では当然問題無く動作

- ○:定格

- ◎:ベスト(と思う)設定

- ○:安定動作

- △:動作はするが不安定

- ×:動作せず

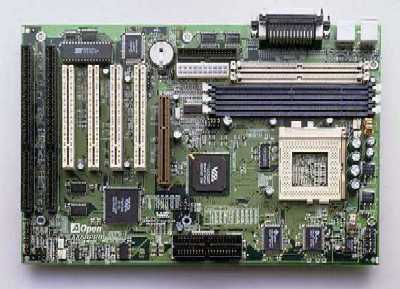

AOpen AX59Pro ENG A1

98年6月にアキバのコムサテライトで購入した、VIA製Apollo MVP3チップセット搭載のSuper7マザー。 私としては初めてのATXマザーです。 下の写真では外部キャッシュを2チップ搭載してますが、私が持っているのは1チップの512KB版です。 1MB搭載版が欲しかったのですが、ACERに問い合わせたら「予定は未定」と言われてしまいました(それから1月も経たずに販売された...)。

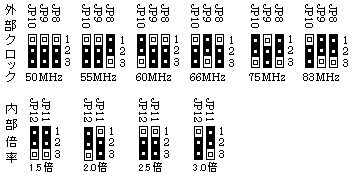

このマザーの特徴としては、1.3V〜3.5Vと非常に幅広い電圧設定と、ベースクロックを112MHzまで設定可能なことでしょう(PLLも対応)。 ただし初期ロットではL2キャッシュがついてこないのでオフにしないと112MHz動作は期待できないようです(私もダメだった)。

なお、Windows95にはVIA MVP3用のドライバが含まれていませんので、VIAやAOpenのWebサイトから入手してくる必要があります。 特に、「ミニポートドライバ」というものは必ずインストールしておきましょう。 VIAのU-ATAドライバにはいろいろ問題が発生しているようなので、入れないほうが良いかもしれません。

Windows98のACPIについては、2.0以降のBIOSで対応しましたが、AX59Proではマザーに接続したファン等はACPIでは制御できないので、あまり実用上の意味はありません。 PCIバスのIRQステアリングでエラーが出なくなったのは気分的にはスッキリしましたが(もともと動作には支障無い)。

- VIA Apollo MVP3チップセット (VT82C598AT(Rev.CD), VT82C586B)

- 512KB L2キャッシュ 、DIMM x 3 / SIMM x 2

- AGPx1 / PCIx3 / PCI-ISA共用x1 / ISAx1

- 設定可能範囲

- コア電圧 : 1.3V - 3.5V

- CPU動作倍率 : 2(6) / 2.5 / 3 / 3.5(1.5) / 4 / 4.5 / 5 / 5.5

- 外部バスクロック : 60 / 66 / 68 / 75 / 83 / 100 / 112

このマザーは電圧関係等の設定は豊富でいいマザーかなぁと思ったのですが、私の環境ではごらんの通り、良さげなクロックで動作させることができませんでした。 確かにオーバークロックは保証外の行為なんだけどね。 結局、気に入らなかったので、とっととマザーを入れ替えて処分してしまいました。

with AMD K6-2/300AFR

予想通り買ってしまったK6-2(笑)。 ま、パチンコで稼いだアブク銭だからいいでしょう。 恒例のクロック設定テストですが、期待の100x3.5、112x3はともに失敗しました。 あ〜、つまらん。 ベース112MHzは2倍の225MHzにしてもBIOS画面でハングするので、明らかに外部クロックについてきていません。 AX59Proに搭載されている5nsの2次キャッシュがついてきていない可能性もありますね。EPoXのマザーでBIOSアップグレードにより安定した例がありますので、今後に期待しますか。

350MHz(100x3.5)はダメでしたが、K6の時もベースクロックを引下げると限界クロックが上がったことを考え、90x4もテストしてみたところ、不安定ながらWindowsが立ち上がりました。 安定動作できればこれがベストと思いますが、ちょっとツライですかね。 ベンチマーク結果はこちらです。

x3 x3.5 x4 x4.5 x5 66MHz − − − − ○ 75MHz − − − ○ − 83MHz ○ − ○ − − 90MHz − ○ △ − − 100MHz ○ × − − − 112MHz ×*1 − − − −

- ○:安定動作

- △:動作はするが不安定

- ×:動作せず

- ×*1:BIOS画面でハング

with AMD K6-233ANR

K6-233MHz(Stepping1)を装着してテストしたところ、T2P4で安定動作実績のある250MHz(83x3)が安定動作しませんでした。うむむ。 電圧を上げてもダメですし、理由は良く分かりませんが、430HXチップセットに比べてMVP3がfragileなのか、PLLの質が低くてクロックの波形が安定していないのか。

テストの結果をまとめると、おおむね「ベースクロックを上げると限界動作クロックが低下する」とはいえるでしょう(当たり前か?)。 MVP3チップではメモリをベースクロックで動かすか、AGPクロックで動かすかを選択できますが、私の場合は設定を変えても大差ありませんでした。 100x2の200MHz(メモリ最速設定)は動作したので、初期のK6でもベース100MHzが動かないわけでもないようです。 83x3の250MHzまでは動作実績があったので、せめて100x2.5が動いてくれることを期待していたのですが...、このままではK6-2を衝動買いしてしまう可能性大(^^;。

x2.0 x2.5 x3.0 x3.5 66MHz ○ ○ ○ ○ 75MHz ○ ○ ○ △ 83MHz ○ ○ △ × 90MHz ○ ○ × − 100MHz(CPU同期) ○ × − − 100MHz(AGP同期) − ×* − − 112MHz(CPU同期) × − − − 112MHz(AGP同期) ×* − − −

- ○:定格

- ○:安定動作

- △:動作はするが不安定

- ×:全く動作せず

- ×*:ブート中にハング

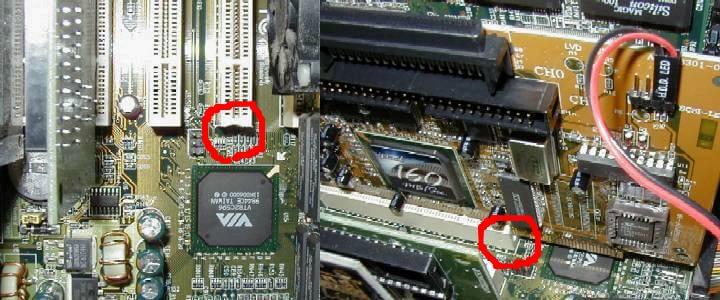

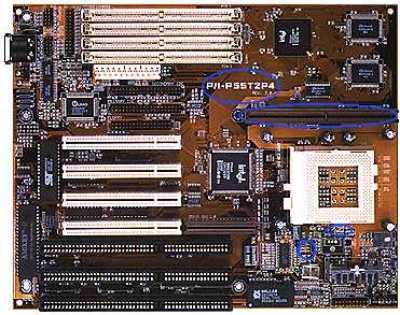

ASUS P/I-P55T2P4 Rev.3.0

96年11月に、秋葉原のTWO-topで購入したBaby-ATマザー。 このマザーボードは、Intel製Triton2(430HX)チップセットを搭載したマザーボードで、以前からあったT2P4がリビジョンアップされたものです。古いものと区別するには、マザーボード上の文字をみてみる(Rev.3.0と書かれている)とよいでしょう。

このT2P4 Rev.3.0は旧来のT2P4と異なり、規格外の外部83MHz設定を持つほか、USB(Universal Serial Bus)コネクタの新設、オンボードで512KB L2キャッシュを搭載し増設ソケットが省略される等、数多くの変更がなされています。

- Intel Triton IIチップセット (430HX, 82371SB (PIIX3))

- 512KB L2キャッシュ 、SIMM x 4

- メインメモリを64MB以上積むとデフォルトではL2キャッシュが効かなくなります。TAG RAMを載せてジャンパを設定しなおす必要があります。

- PCIx3 / PCI-ISA共用x1 (ASUS Media BUS) / ISAx2

- 設定可能範囲

- コア電圧 : 2.5 / 2.7 / 2.8 / 2.9

- CPU動作倍率 : 1.5(3.5) / 2(6) / 2.5 / 3

- 外部バスクロック : 50 / 60 / 66 / 68 / 75 / 83 / 108(?)

特にPentiumやPCIバスの上限を超える、外部75MHz、83MHzが設定できるのが素晴らしいですね。 それどころか108MHz設定すら存在しているようです(JP8:2-3, JP9:1-2, JP10:1-2らしい。未確認)。 ただし、この設定は上限を超えているので動作は保証されません。 う〜ん、神の啓示か、悪魔のささやきか。

CPU動作倍率については、対応CPUであれば、1.5倍設定で3.5倍動作、2倍設定で6倍動作します。

サンプル写真はRev.2.4のものですが、リビジョンが書いてある部分、Rev.3.0の512KB版では省略されているソケット、内部・外部クロック設定のジャンパの位置をマークしてみました。

ちょっと見難いですが、STDのジャンパの上の部分についていた抵抗をはがして直結してあります。 STDに普通のジャンパを入れるとI/O電圧が4.85Vになる自爆装置です(^^;。 実際には、ここに別途自作した可変抵抗ユニットを差込み、3.45〜4.0Vまで無段階調節可能なようにしています。

またまた見難いですが、本来T2P4では不可能な4倍〜5.5倍設定をするために、こんなこともしてます。

発売当時はかなりの名機とされ、後にはこのような規定外の設定を持つマザーボードが数多く出ることになる、そのハシリといえるマザーかもしれません。 しかし、今となってはかなり古いものとなってしまい、AMD K6のサポートも公式には200MHz版までです。 CPUコア電圧の設定もも2.5 - 2.9Vで、倍率設定も3倍までしかありません。 もっとも、K6はマザー上の1.5倍設定で3.5倍動作し、最近のK6-2/400等は2倍設定で6倍動作するようですが、そもそも最近のK6-2の要求する2.2V等を設定するジャンパがありません。

しかし、結局はそれぞれのジャンパにつながっている抵抗の値の変化で供給電圧を設定するのですから、マニュアルに無い組み合わせをすれば非公式な電圧設定が可能になるはずです。 私もK6-233の要求する3.2Vがないため、電圧設定ジャンパ(JP20)のフルオープンで3.3Vに設定して使用していました。 ところが最近、あるページでさらに詳細な電圧設定を見つけることができました(ただしRev.3.1用なので3.2V設定があったりします。Rev.3.0ではReserveになっているジャンパがこれにあたるんでしょうか?)。 う〜ん、なんて書いてあるか見えます? 中国語っぽいんですけど、まったく読めません...。

JP20 3.2v 2.9v 2.8v 2.7v 2.5v 1 1 1 1 1 2.01V 0 1 0 1 0 2.03V 1 0 1 1 1 2.09V 1 1 0 1 1 2.11V 0 1 0 1 1 2.13V 1 1 1 0 1 2.15V 0 1 1 0 1 2.18V 1 0 0 1 1 2.22V 0 0 0 1 1 2.24V 1 1 1 1 0 2.26V 0 1 1 1 0 2.28V 1 0 1 0 1 2.28V 0 0 1 0 1 2.30V 0 1 0 0 1 2.33V 1 0 1 1 0 2.41V

JP20 3.2v 2.9v 2.8v 2.7v 2.5v 1 1 0 1 0 2.43V 0 0 1 1 0 2.44V 1 0 0 0 1 2.46V 0 1 0 1 0 2.47V 0 0 0 0 1 2.50V 1 1 1 0 0 2.52V 0 1 1 0 0 2.57V 1 0 0 1 0 2.64V 0 0 0 1 0 2.70V 1 0 1 0 0 2.77V 0 0 1 0 0 2.80V 1 1 0 0 0 2.81V 0 1 0 0 0 2.89V 1 0 0 0 0 3.20V 0 0 0 0 0 3.30V

with AMD K6-III/450AFX

2000年9月、2号機がSocketA(Duron)に移行したため、またまた浮いたK6-IIIをスライドさせてきました。 一枚のマザーで、CPUを4回も載せ替えるというのもなかなかオツなものです。 やっぱりSocket7は良いねぇ。

現在、450MHz(75x6)で使用してます。 500MHz(83x6)でも動きますが、現在かなり重装備のPCになっているので、安全のため定格(?)動作ということで。

なお、K6-2で発生した「USBが使えない」症状は相変わらずでした。 あとは、450MHzで動いてますが、BIOS表示ではK6-III/400と出ます(^^;。

with AMD K6-2/300AFR

2000年1月、K6-IIIを購入して2号機に装着したため、浮いたK6-2を1号機にスライドさせてきました。 一応T2P4が正式に対応しているのはK6 200MHzまでなんですが、98年10月26日付の最新BIOS(0207)ではK6-2を正常に認識します。 ASUSのBIOS履歴を見ても、0205で "Add new AMD K6 support. (model 7,8,9)" と書いてありますから、K6-2(Model 8)だけでなく、K6-III(Model 9)も認識できそう。 動作クロックについては、BF2とかピンをイジるのはイヤだったので、290MHz(83x3.5)で動かしています(といってたんだけど、やっぱり4倍設定してみた)。

しかし何故か、K6-2を装着するとUSBをDisableにしないと起動できませんでした。 K6では問題なくUSBが使えているのに、何故かK6-2だとUSBを有効にすると非常に不安定になります(BIOSは立ち上がるが、OSブートまでいかない)。 PS/2ポートは死んでいるので、致し方なくシリアルマウスでしのいでいます。

333 MHz (83 x 4.0) × BIOSすら拝めず(^^; 300 MHz (75 x 4.0) ◎ 問題なく安定動作 291 MHz (83 x 3.5) ○ 問題なく安定動作

with AMD K6-233ANR

このマザーにK6-233MHz(Stepping1)を装着してテストした結果、下表の設定が可能でした。 K6のStepping1は発熱が激しいので、冷却を強化するまでは規定クロックでさえも安定動作しませんでした。 ようやく250MHz(83x3)での安定動作にこぎつけましたが、それ以上はかなり不安定です。動作限界はおそらく260MHz前後だと思われます。 あまりクロックアップの余地はないようですね。

x2.0 x2.5 x3.0 x3.5 50MHz − − − − 60MHz − − − − 66MHz − − ○ ○ 75MHz − ○ ○ △ 83MHz − ○ ◎ ×

with P54C-133MHz

私がかつて使用していたPentiumでは、下表の設定が可能でした。 さすがに133MHzで購入したPentiumなので200MHz動作はツラかった(冬はいいんだけど、夏場がちょっと不安)のですが、188MHz(75MHz×2.5)で正常動作しました。 P54C-133は2.5倍速設定を持っていないロットが多いのですが、私のヤツはOKだったようです。

200MHzにCPU速度はやや劣るものの、外部クロックが上がり、メモリ速度などが向上しているため、実際のパフォーマンスは同等といっていいでしょう。 実際に使用していて、パフォーマンスに不満を感じたことはあまりありませんでしたが、結局物欲に負けてしまい、こやつもお蔵入りになってしまいました。

x1.5 x2.0 x2.5 x3.0 50MHz − ○ ○ ○ 60MHz − ○ ○ ○ 66MHz − ○ ○ △ 75MHz − ○ ◎ × 83MHz ○ ○ × ×

- ○:定格

- ◎:ベスト(と思う)設定

- ○:安定動作

- △:動作はするが不安定

- ×:全く動作せず

その他

TAKACHIN 6030

ASCII DOS/V ISSUEの97年8月号で紹介されていた「TAKACHIN6030」という極大のCPUクーラーです。 このCPUクーラーは市販物ではなく、ニフティサーブのエクステンダーフォーラムでたかちん氏が企画して、共同購入が呼びかけられていたものです。 さっそく友人と二人で共同購入してみました。 大きなヒートシンクやファンは手に入れられても、中で固定するのが大変なのですが、このキットはSocket7に固定する金具も付属してます。 このCPUクーラーは大きいだけでなく、通常とは異なり、ファンの風向きが「吹き出し」型です(ケース内の空気の流れさえ良ければ、この方が冷却効率がいいらしい)。 私の実験の結果は、室温27℃のとき、SANYO製P6用CPUクーラーではCPU温度は48℃前後だったのですが、TAKACHIN6030では36℃ぐらいでした。 非常に強力なCPUクーラーなので、排出する熱風がケース内にこもらぬよう、ケースにドリルで穴を空けて通気性を向上させてみました。

一度ソケットに固定するとちょっと外しづらかったり、マザーによってはCPUまわりのコンデンサに干渉してそのままでは装着できなかったりするのはちょっと気になりますが、やはりそこらの市販CPUクーラーではおよびもつかない強力な冷却能力は魅力です。

- もともとTAKACHIN6030に搭載されていたファンは6cmファン(12V, 0.16A)でしたが、ファンの回転速度なんかを監視したいので、現在はSANYO製6cm 高速ファン(12V, 0.18A, 4500rpm)に載せ替えてます。 汎用ファンだとこういう事が出来ていいですね。市販物ではこうはいかないでしょう。

TITAN Majesty

2000年4月、たまたまふらっと入った店で見かけた実にCool(冷えそうという意味じゃなく、格好いいってこと(^^;))なCPUクーラー、TITANのMajesty (TTC-M1AB)です。 材質がチタンなのかどうかは知らないが、色はそれっぽい(Majestyについての補足1)。 丸型ヒートシンクはあまり見たこと無いですが、実に美しいですね。 FC-PGAのCoppermine PIII用ですから、Socket 7にも装着できないこともない。 ただ、かなり大きい丸型なのでソケットまわりのコンデンサ等に干渉するかも。

ちなみに搭載されているファンは4500rpmとかなり高速ですが、冷却能力はTAKACHIN 6030より劣るようです。 TAKACHINの12Vファンを7V駆動したものと同じくらいかな(たとえが判りにくい?)。 K6-III/450@504の冷却にはちと役不足(夏場がちょっと心配と言う感じ)なので、1号機に付けるかな? ただし、電源はATXマザーのセンサー付3pin端子用なので、ATマザーの1号機に載せる時は電源コネクタをイジらんとイカンね。

- 雑誌等で見る限り、どうやら材質は通常のアルミのようです(まぎらわしいネーミングだなぁ)。