「物欲の記」 2000年

8cm可変速ファン&変換アダプタ、256MB SDRAM (2000.12.30)

前回、「20世紀も残りわずか」とか、「当分PCに物欲は投入できん」とかいっておきながら、今年&今世紀最後もやっぱり物欲ネタでした。

モノは、

- 8cm可変速ファン&8cm→6cmファン変換アダプタ

- 256MB PC133(CL3) SDRAM

です。 ファンについては、1号機でCPU冷却に使ってるTAKACHIN6030の上に付けたSANYO 6cm高速ファン(12V 0.17A, 4800rpm)がうるさいので、取り替えようと思ってたんです。 そこに、本来6cmファンを付ける所に8cmファンを取り付けるための変換アダプタを見つけたので、試しに買ってみました。

同じ風量を出すためには口径の大きいファンの方が有利なわけで、大きなファンをゆっくり回せば冷却能力を落とさずに騒音を小さく出来るというわけです。

どうせなら載せる8cmファンも面白そうなヤツにしようと思ったら、ありました、またまたSANYO製の可変速ファンです。 今までも温度を検知して回転速度を変えるファンは安物でも時々見かけたのですが(2号機のケースファンも、そういえばそうだ)、ファンの回転速度をマザーに伝えるパルスセンサーと可変速を兼ね備えたものがなかったんです。

今どきのマザーは温度や電圧、ファンの回転速度を検知する機能をもってますし、ある機能は使いたいですからね。

可変速だと「今の回転速度はどのくらいかな〜」と見る楽しみも満たせます。

私は、こういう意味の無いギミックって大好きなんですよね。

ちなみに私の使ってるケースファンのスペックはこんな感じだったと思います(うろ覚え)。

| SANYO 8cm可変速ファン | 12V 0.14A | 1450rpm(30℃) / 14db 2200rpm(35℃) 3000rpm(40℃) / 29db |

| SANYO 6cmファン | 12V 0.11A | 3800rpm / 28db |

| SANYO 6cm高速ファン | 12V 0.17A | 4800rpm/ 38db |

| Nidec 8cmファン(D08A-12PG) | 12V 0.12A | 2800rpm / 30db |

| Nidec 6cmファン(D06T-12PG) | 12V 0.14A | 3750rpm / 27db |

ついでに購入したのが、最近めちゃくちゃ安くなってるSDRAM。 256MB PC133(CL3)でやんす。 某雑誌ではダメダメの烙印を押されちまってたMtec製ですが、さすがに多少メモリ設定を緩めないとダメですがそれでも私のとこでは約150(CL2)で動いてますからね。 まぁいいんじゃないですか。

ケーブル・インターネットって快適ですね (2000.12.27)

20世紀も残りわずか、師走のこの時期に引っ越しなぞをしてしまいました。 あぁ、マンション等という(おそらく)人生最大の買い物をしてしまったので、こりゃ当分はPC関係に物欲を投入することはできそうもありませんね(本当か?)。

ところで、引っ越した先のマンションはタイタス・コミュニケーションズのサービスエリアだったのです。 今までNTTに支払ってきた電話代の半分以上は、インターネット関係だったし、私と嫁さんのそれぞれのプロバイダ代を合わせれば、ケーブル・インターネットの代金とたいして変わりはしません。 というわけで、ついに24時間つなぎ放題、スピードだってISDNなんて問題外、という夢のブロードバンド化を果たしたわけです。

まぁ気が付いたら、タイタスはJ-COMと合併することになってしまい、サービスもJ-COMに統合されることになって、ルーター禁止とかいろんな話もあって、ユーザーの間では非難ゴウゴウだったりもするわけですが。

引越しは12月上旬だったんですが、ちょうど合併&サービス内容の変更の時期と重なって接続工事が遅れてしまいましたが、ようやく接続できるようになりました。

いや〜、速い速い。 何がってアクセス速度ですよ。 数MBのファイルをダウンロードしたって、モノの数秒。 転送速度60〜80KB/秒、海外のサイトでも相手の回線が細いとこじゃなければ50KB/秒くらいは出るもんね。 会社だって、平日は回線が混み合っててISDNと同レベルの速度しか出なくなってしまいましたから、このスピードは久しぶり。 PCを起動したら、すぐに使えて、ダイアルアップを意識することは当然無いわけですし。 う〜ん、何ていうか、私のPCの使い方自体がこれから変わっていきそうですね。

- 2001年7月から下り速度が2Mbpsにアップしました(上りは128kbpsのまま)。mozilla.orgからソースを落としてたら200KB/sとか出るようになりました。

ダメージでかすぎ (2000.10.28)

突然、メインマシンのハードディスクが死亡しました。 ええ、半年前に購入したばかりのQuantum ATLAS V 18GB(Ultra160 SCSI)ですわ。 起動時のSCSIカードのBIOS表示では認識されますが、「ブートデバイスがない」とエラーが出て立ち上がらなくなってしまいました。

フロッピーで立ち上げてfdiskをしてみても、そもそもディスクが認識されてね〜。 ケーブルを挿しなおしたり、チャンネルを入れ替えてみたり、SCSIカードのPCIスロットまで入れ替えてみたけど、全然ダメ。

一番新しくて容量の大きいハードディスクが死ぬとキツイっす。 まだ半年弱しか経ってないのに〜。 ここ一月ぐらいバックアップも取ってなかったよ〜ん。 メール関係とか、ほぼ作業が終了していたオリジナルLinuxディストリ作り等々、大事なデータが昇天してしまいました(とても言葉に表せませんが、行間に漂う悲痛な叫びが分かっていただけるでしょうか?)。

残ってるハードディスクだけでは容量も足りないし、もうこれ以上Ultra160 SCSIにつぎ込む金も無いので、IBM DTLA-307030 (30GB, ATA/100, 7200rpm)を購入してきました。 ちぐしょ〜、二度とQuantum製品は購入してやら〜ん。

怒りと悲しみと勢い(^^;)で、メインマシン(Duron搭載2号機)は、DTLA-307030とMP9060AのATAデバイスのみという構成に変更しちゃいました。 あ〜、財布は死ぬほど痛いし、どこにでもあるPCになっちゃったし、悲しいっす。

え? 徹底SCSI派だったはずがどうしたって? ぬはは、サブマシン(K6-III搭載1号機)をフルSCSIにしちゃいました。 Baby ATマザーにK6-IIIやらUltra 160 SCSIカードなんて載せてる人間は、私の他にはおるまい。 繋いでいるのは、Ultra WIDEどまりでLVDのデバイスなんて無くなっちゃったけど。 シクシクシク...。

ついにプラットフォーム移行 (2000.9.30)

「今のままでも十分遊べるし、必要性が感じられない」ということで、しぶとくSuper7を使い続けてきた私ですが、今回とうとうSocketAに移行しました。 購入したのはAMD Duron 700MHzとBIOSから倍率変更が可能なマザーボード、ABIT KT7-100です。

理由はいろいろありますが、K6-III/504ではDVD再生でコマ落ちしていたこと、Duron 700は1万そこそこでコストパフォーマンスが抜群に良い、というあたりが大きな理由です。 でも最も大きな理由はセルフ快気祝いだったりする(生まれて初めて手術なぞを経験し、9日ほど入院してました)。

え?なんでSCSI派の私がIDE RAID搭載のKT7-100のマザーなんて購入したのかって? 私が購入した店には、RAIDなしのKT7が無かったし、アキバまで足を運ぶのが面倒だったからです(根性ナシ(^^;)。 それにKT7-100ともう一つの倍率変更可能なマザー、ASUS A7Vとの値段がほとんど同じだったし。 結局、BIOSでIDE RAIDはdisableにしていたりするんだけどね(爆)。

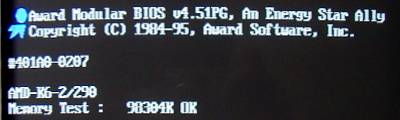

今までいろんなモノを購入してきた私ですが、今回は初めて初期不良交換という経験をしてしまいました(今までがラッキーだっただけかな?)。 まず当然のごとく、マザーにCPUとメモリを挿し、デバイスは最小限(ビデオカードのみ。ハードディスク等も接続せず)にして、期待に胸膨らませて電源を投入すると...、BIOSでDuron 700、メモリ128MBを認識したと表示されたところでストップ。 DelキーでBIOSメニューに入ることすらできません。

何度電源を入れなおしても、症状は変わらず。 メモリをスロットを変えながら刺しなおしたり、ビデオカードを別のものに変えても全く変化ナシ。 電気を大量に食うAthlonでは電源周りのトラブルがしばしば言われますが、私の電源は一応AMDの推奨電源リストにも載ってるSeven TeamのST-301HRですから、大丈夫そうです。 う〜ん、CPUの認識はできてるわけだし、どちらかというとマザー側の問題かなぁ。 どっちにしても、これはもはや私では対処できんということで、購入した店に相談に行きました。 実は、CPUとマザーを購入した店が違ったので、結構面倒なことになりました。

- マザーを購入した店で確認してもらったところ、私のDuron 700MHzでは確かに動かない。ところが別のDuron(650MHz)を挿すと問題なく起動。Duron 650@700にオーバークロックしても問題なし。「CPU側の問題じゃないですか」と言われてしまいました。

- CPUを購入した店に向かい、相談したところ、「あなたのCPUは少々コア欠けしてますね。これでは交換できかねます」と言われ、呆然。確かに微妙に欠けてる。Athlon、Duronのコアの脆さは噂には聞いていたのですが、やっちまいました...。CPUクーラーを固定するときかなぁ。

- ぐぁぁ、ショックでかすぎ。さすがに昨日売ったばかりのCPUで店員さんも気の毒に思ったのか、「別のDuron 700で動くかどうか一応確認してみましょう」と言ってくれました。ところが、それでもアウト。 よく考えたら、コア欠けでCPUが死んでたら、BIOS表示も拝めるわけないよね。

- となると、今度はマザーの方が怪しくなってきました。店頭にあったASUS A7Vで実験してもらったところ、私のDuron700でも起動できるので、どうやらCPUはシロということになりました(一度も起動しないうちにCPUが死んだわけではなかったと分かってホッとしました)。

- 再度、マザーを購入した店に戻り、症状を報告。返金と交換とどちらがいいかと聞かれ、「別のマザーで動作確認してもらって、動けばこのマザーで良い」と言ってみた。在庫のあった別のKT7-100で確認してみたら...、動いた!

というわけで、かなり時間と手間がかかりましたが、何とか解決。 両店には親切に対応してもらい、ありがとうございました。 特に、CPUを購入した某Dパラ新宿店(全然伏字になってない(^^;)の方々、マザーや電源、CPUをとっかえひっかえテストしていただき、ありがとうございました。 私の中では、貴店の株は赤丸急上昇しております。 以後もちょくちょく利用させてもらうつもりですので、よろしくお願いします。

後日、ABITのWebサイトを確認してみたところ、KT7-100の最新BIOS(8月付)の変更点に、"Fix Duron CPU issue(1.6V)"の文字が。 そういや、最初のころのDuronは1.5Vだったけど、Duron 700は1.6Vだよなぁ。 最初に購入した、起動不能なKT7は7月版のBIOSで、交換してもらったヤツは8月版だったし、どうやら原因はそのあたりにあったらしい(でもマニュアルにはDuron 600から700対応と明記してあるんだけどね)。

そうはいっても、私は当然唯一のSocketA CPUがDuron 700なわけだから、自力ではBIOSアップデートなどできなかったわけだし、結局ほかにやりようはありませんでしたがね。 まぁ、交換してもらったら、添付マニュアルも英語版から日本語版になってたし、良かったことにしよう。

今回は、話が長くなったので、後は次回に。

ALL SCSIから一歩後退 (2000.9.23)

あ〜ぁ、こだわり続けてきたALL SCSIから一歩後退してしまいました。 SCSIの方がドライブの値段は高いけど、ベンチマークでは測れないATAとの差は厳然としてあると思ってきたんですけどね。

発端はCD-RWとDVDのコンボ・ドライブ、RICOHのMP9060Aを購入したことでした。 今まで私はCD-RもDVDも持っていませんでしたが、これらをすべて1つのドライブで賄うなんてCoolじゃないですか。 その上、次世代製品のMP9120Aが出たためか、かなり値段も下がってきています。 ただ、MP9060AのインターフェースはATAPIなんですよね。 ロジテックがSCSIに変換したモデルも出てはいるんですけど。

そこで、ACARDのAEC-7720UWというSCSI to IDEブリッジを購入してみました。 私の友人のところでは、MP9060A → 変換ブリッジ → Tekram DC390-U3Dでうまくいったらしいので、うまくいけばALL SCSIを維持できますね。 ちょっと期待しつつ、早速テスト。

えぇ、今回のタイトルが示すとおり、失敗に終わりましたとも(^^;。 症状としては、ドライブ自体は問題なく認識され、データCDなら問題なく読めるのですが、音楽CDは入れてもメディアを認識できず、DVDの再生も失敗しました。 具体的には、PowerDVD 2000ではエラーを吐いて再生できず、Software Cinemaster99では最初のクレジットだけ表示されるが、肝心のコンテンツは再生させてもらえませんでした(もちろんIDEに接続すれば全部問題ありません)。

がび〜ん。 購入した店では、「AHA-2940U2Wとの相性問題アリ。相性問題での返品は受け付けません」とは書いてありましたが、私のIwill SIDE-DU3160ではドライブの認識、データCDの読み取りはできてます。 これも相性なのか?

しかたがないので、情報を集めてみる。

- AEC-7720UWの説明書(コアマイクロシステムズ社の日本語)には、「IDEハードディスクのみサポート(その他のATAPI機器は非サポート)」って書いてあるあたりが嫌な雰囲気

- AEC-7720UWに載ってる変換チップは、ACARD社のARC760-Bです。ARC760のスペックをみるとCD-RやDVDもOKと書いてはある。

- User's factoryの「IDEはSCSIの夢を見るか?」では「CDROMとしては問題無く使えるのですが、どうもファンクションがフルサポートしてないらしく…DVDを再生するとプレイヤーごとエラー吐いて落ちたり、たまに再生を開始しても音声を再生しようとすると落ちたりと…結局だめでした」とのこと。

User's factoryの話は、DVDの再生に関しては私の環境で発生した症状と同じみたいですね。 どうやらやっぱりATAハードディスクしか動作しない、という結論になりそうですね(私の友人は大丈夫だったらしいので100%ダメというわけではないのかもしれませんが)。 まぁ台湾とかのベンダーだと、完全じゃなくてもハッタリかまして「サポートしてます」っていいそうですからねぇ。

あぁ、無念。 やはりSCSIにこだわるなら、素直にロジテックのSCSI版を購入するのが正解だったようですが、今さらどうしようもないですね。 こうなったら、古いEIDEハードディスクをなんちゃってSCSIにして、1号機をフルSCSIにしてやろうか(笑)。

まだまだイケるぜT2P4 (2000.8.19)

私はASUSのSocket7マザー、T2P4を96年以来いまだに使い続けております(今はサブマシンだけど)。 当時としては安定度も拡張性も高い良いマザーでしたし、いまでも用途を選べば結構現役でもイケると思います(かのTom's Hardware Guideでも、最近K6-2+/500を搭載した話がレビューされてましたね)。

私のページでもこのT2P4をたびたびとりあげてきましたが、1月22日の日記で紹介したとおり、現在はK6-2/300を83x3.5の290MHzで使用しています。 というのもT2P4 rev.3.xが発売された頃は、MMX Pentiumや無印K6が200MHz位で動いていた頃ですから、1.5倍〜3倍までしか存在せず、BF0とBF1の2つの組み合わせだけで十分だったのです。

私のK6-2/300はマザー上の1.5倍設定を3.5倍と解釈して動いてくれますが、マザーにはBF2につながるジャンパがないので4倍〜5.5倍を設定するのは不可能です。 で、まともに動作するFSB設定は83MHzが限度ですから、必然的に設定上限は290MHzになってしまうというわけです(最近のK6-2/IIIでは2倍設定を6倍と解釈してくれますから、496MHz(83x6)が可能ですが)。

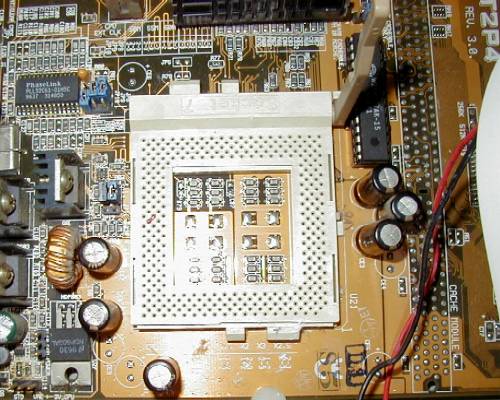

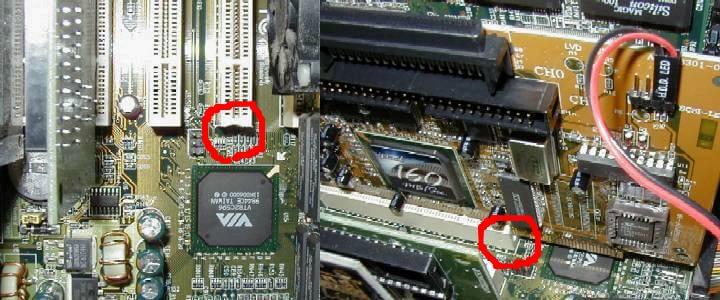

しかし、無理やり4倍以上の設定をすることは不可能ではありません。 確かにジャンパはありませんが、CPUソケット上でBF2をショートさせてしまえば、1.5倍〜3倍の設定を4倍〜5.5倍に化けさせることができるのです。 というわけで、設定したのが下の写真です。

ちょっと見にくいですが、細い銅線を使ってショートさせてます。 当然ですが、ショートさせる位置を間違えたら何が起こるか分かりませんからご注意。 また、あまり太い銅線等を使うと、ソケットにCPUの足が入らなくなります。 無理やり入れてCPUを破壊しちゃったら目も当てられないですから、気をつけましょう。 お約束ですが、試す人はあくまでも自己責任でね。

このK6-2/300は昔、EPoX MVP3G等と組み合わせたりしていた頃には336MHz(112x3)までは安定動作実績があったのですが、今回は333MHz(83x4)はムリでした。 というわけで、300MHz(75x4)になってしまいました。

え?それじゃ290MHz(83x3.5)と大した差は無い? そうですね、FSBが劣りますからベンチによっては負けることも十分ありえるでしょう。 ただ、1号機は古いパーツが多いので、PCIバスを41.5MHzで動かすのは結構不安でしたから、まぁ37.5MHzの方が安心できるということで(本当はCPUクーラーの金具が固いので、元に戻すためにもう1回つけ外しするのが面倒だったから、というのは内緒(^^;)。

3D PROPHET II GTS (2000.7.29)

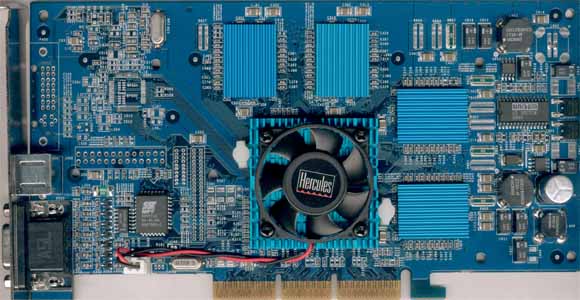

たまたま別の用事でアキバにやってきたのですが、うろうろとショップを徘徊していたら、やっぱり買ってしまいました。 ええ、現在最速と評判のビデオチップ、nVIDIA GeForce2 GTSを搭載した、Guillemot / Hercules 3D PROPHET II GTS 32MBです。 本当は、「猫も杓子もnVIDIA」なのはつまらんと思ってたし、買うとしても最近あらわれたメチャクチャにコストパフォーマンスが高いGeForce2 MXのにしようかと思ってたのだが。 これは封印していたはずの物欲がいつのまにか復活し始めたということか? 危険ですな。気をつけねば(^^;

ご存知のとおり、私の環境は未だにK6-IIIなわけでして、AthlonやPentium-III等に比べて浮動小数点演算能力が劣ります。 K6系CPUは整数演算に優れているのでビジネス用途でなら同クロックの最新CPUにヒケをとりませんが、3DバリバリのゲームやDVD再生なんかではちょっとツライわけです。 しかし、GeForce256以降、nVIDIAのチップはハードウェアT&Lをサポートしており、ビデオチップ側で3Dに必要な処理の大半を行ってくれます。 DVD再生支援機能(Motion Compensation)も持っていますし、K6の弱点をカバーしてくれるGoodな存在になるのではないでしょうか。

というわけで、今回購入したGeForce2 GTS搭載カードは、仏Guillemot社の3D PROPHET II GTS 32MB版です。 これはGeForce2搭載カードのうち比較的手頃なお値段だったこと、VGAだけでなくS-Video端子も付いていること、基盤もヒートシンクも青ずくめというCoolな外見、というあたりが決め手でした。 64MB版はやっぱり値段がはりますし、DVI出力は私には使い道がないので、32MB版をチョイスしました。

詳細は後々レビューしていきたいと思いますが、なかなかグッドです。 今まで使用していたG200ではどうしても安定しなかったAGP 2Xモードで、何の問題もなく動いている点は、私的にはポイントが高いです。 1Xモードに下げても大した差はないといっても、やっぱり今まで悔しい想いをしてきましたからね。

ご存知の通り、GeForce2 GTSチップは0.18μプロセスで製造されたチップです。 いつのまにかCPU(K6-III/450, 0.25μプロセス)よりも先進的なものになってしまった。 考えてみると、私の環境ってCPU以外は結構ハイエンドというか、廃猿奴って感じかなぁ(なんじゃそりゃ>俺)。 Super7でUltra160 SCSIとかやってる人はそんなにいないだろうなぁ。

アルファPAL6035でさらに冷え冷え (2000.7.22)

私が現在メインPCで使用しているヒートシンクファンは、97年夏に購入したTAKACHIN6030でした。 こいつはNiftyのエクステンダーフォーラムで共同購入した代物で、当時の市販CPUクーラーでは及びもつかない強力な冷却能力を誇っていました。

とはいえ、あれから3年、私のCPUもK6-233@250からK6-III/450@504になり、さすがのTAKACHINでも追いつかない状態になってきました。 通常の動作にはまったく支障はないのですが、CPUに強力な負荷がかかるゲームを長時間プレイしていると、たまに落ちてしまいます。 リブートがかかったり、OSがハングするまでには至っていませんが、これから本格的な夏を迎えるにあたっては少々不安が残ります。

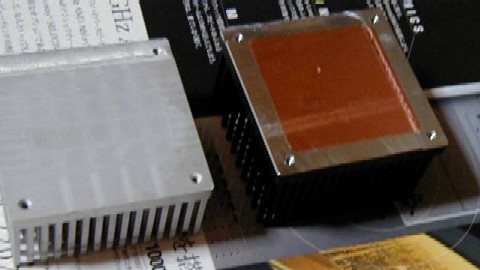

そこで今回、導入を図ったのがそのスジの方々には有名なアルファのPAL6035です。 PAL6035はSocket 5/7/370用のCPUクーラーで、型番が示すとおりヒートシンクのサイズは60mm x 60mm x 35mm となっています。 また熱伝導性を高めるため、CPUと接する面には銅ヒートスプレッダーが埋め込まれていますが、ヒートシンク自体はアルミ製です。 アルファによれば、「全部銅にすると重いし、値段も高くなってしまう。銅のスプレッダーを埋め込んだアルミ製シンクとの性能差もそれほど大きくない」という判断みたいですね(確かに某社の全銅製CPUクーラーは滅茶苦茶高いなぁ)。 これはTAKACHINとも共通する点ですが、搭載されているのが汎用の6cmファンであることも重要です。 専用ファンを搭載したヤツは、ファンが壊れたらどうしようもないし、「もっと高速な/静かなファンにしたい」という時に簡単に代替物が入手できるわけですから。

TAKACHIN6030も当時としては巨大なヒートシンク(60x60x30)でしたから、PAL6035とサイズ的にはほとんど変わりません(わずかにPALの方が背が高い)。 ヒートシンクへのファンの取り付け方、クリップでCPUソケットに固定する点など、基本構造は同じといってよいでしょう。 3年前のものであることを考えるとTAKACHINの素晴らしさがわかりますね。

しかし、ヒートシンクはさすがにものが違います。 TAKACHINではピンが四角でしたが、PALでは六角形になり、密度も高くなっているようです。 少しでも表面積を稼いで、排熱能力を高めようというわけですね。

ヒートシンクの材質もTAKACHINは単純なアルミ製ですが、PALではCPUと接触する部分にはより熱伝導性の高い銅が埋め込まれています。

早速セットアップ。 サイズ的には今まで使っていたTAKACHIN6030と大して違うわけではないので、簡単に載せかえることができました。

当然、性能を調べなくてはいけませんね。 私の環境はWindows98SE(ACPIモード)ですので、放っておいてもアイドル時にはHLTが発効され、温度が下がってしまいます。 そこで、かなり重たいベンチマークである3DMark2000を3回ループで実行し、終了した直後の温度(最高温度)、その後しばらく放置して安定した時の温度(定常時)をみてみました。 ちなみに温度の計測はマザーボード上の監視チップから読み取ったものです。

| TAKA6030 | PAL6035 | |

|---|---|---|

| 最高温度 | 46℃ | 40℃ |

| 定常時 | 35℃ | 35℃ |

- 計測時気温:28℃

- TAKACHIN6030はファンを山洋製6cmファン(4,500rpm)に載せかえ

- PAL6035の搭載ファンは山洋製6cmファン(3,800rpm)

両者を比べると、アイドル時にはほとんど差は有りませんが、負荷がかかって発熱量が増えた時にはかなり差が有ります。 ファンの速度ではやや不利なのですが、やはりなかなかの性能ですね。 メーカー直販だからお値段も手頃だし(もっと高い値段で売ってるショップもあるような)、気に入りました。 PAL6035でも能力が不足するなら、高速ファンに載せ換えることもできるしね。 これで安心してゲームに打ち込むことが出来るようになったし、ファン速度が下がったため、少し静かになりました。

「ROM焼きだいじょうぶ」で大丈夫? (2000.6.17)

はじめに断っておきますが、今回のネタはかなり危険です(別に今回に限らないような気もするが(^^;)。 マネすることは全くお勧めできません。 やりたい人は自己責任でね。

私は現在メインマシンでEPoX MVP3G-M(rev 0.2)というマザーを使用してます。 私の使用しているリビジョンは初期型で1M bitのBIOS ROMが搭載されていますが、後期型のMVP3G-M、あるいは後継機種のMVP3G2では2M bitのROMに変更されています。 で、EPoXのサイトにあるBIOSダウンロードのページをみると分かりますが、1M bit版と2M bit版ではBIOSイメージが異なります(容量が違うんだから当たり前ですが)。 しかも、1M bit版は99年8月を最後に更新が止まってますが、2M bit版は今もちょくちょく更新されているのです(現在の最新版は2000年4月)。 別に普通に動いていれば、BIOSアップグレードなんてしなくていいのですが、何か悔しい(^^;。 その上、MVP3G-MはEPoXのサイトではACPI対応をうたっているのですが、実際には私のところではACPIが有効にできていません。 もしかして、2M bit版であればイケるのではないか、と思っていました。

そこで問題です。 「マザーを買い換えずにBIOS ROMを1M bitから2M bitに変更できるか?」 まぁ普通はできませんね。 ところが、Webサイトでいろいろ検索してみたところ、MVP3G-Mではできている例もあるようです。 マザーボードには細かいリビジョンの違いもありますから、私の環境でも成功するとは限りませんが、試してみようという気になりました。 BIOSはシステムを起動後、RAMの領域にコピーされて、以後はそちらが参照されるのが一般的です(BIOS設定でSystem BIOS shadowが有効になっている)。 なので、電源を投入してから、BIOSのROMを引っこ抜いてもそのまま動作するのです。

今回はIOSS Internationalの「ROM焼きだいじょうぶ」の2M bitチップ搭載版、RD1-2Mを買ってきました。 こいつはROMとソケットの間に入るゲタのようなもので、ゲタ上にもう一つのROMチップが載っていて、スイッチで2つのROMを切り替えることができます。 その上、ROMリムーバが付属しているので作業もラクです。

装着方法は添付マニュアルを参照していただくとして、早速実験です。 手順は以下のとおり。

- EPoXのウェブサイトから2M bit版のBIOSイメージ、書き込みユーティリティをダウンロード(一つの圧縮ファイルに同梱されてます)

- フロッピー1枚を「システムファイルをコピー」オプション付きでフォーマットし、一連のファイルもコピーしておきます。

- 電源を切り、コンセントを抜いておいてから、マザーからROMを慎重に取り外し、ROM焼きだいじょうぶを装着します(クロックアップしてる場合はこの時定格に戻しておきましょう)

- オリジナルのBIOSを選択しておいて電源を投入。先のフロッピーでDOSを立ち上げます

- ここで動作中にROM焼きだいじょうぶのスイッチをバックアップBIOS側に切り替えます

- フロッピーのUPDATE.BATを起動してBIOSをアップデートします。かなり無茶をしてるので警告メッセージが出ますが、ここは無視して強行(^^;

- アップデートが正常に終了したらOK

というわけで私の場合は問題なく動作するようになりました。 BIOSの日付も新しくなり、Windows98でACPIが使えるようになりました(どうやら私の予想どおり2M bit BIOSでならOKみたい)。 1M bit版では容量不足でACPIに対応できなかったんですかねぇ。

ROM焼きだいじょうぶは本来、BIOS ROMを2系統用意することで、BIOSアップグレードに失敗してももう1つのBIOSで起動できるようにすることが目的のアイテムです。 違う容量のものを使うというのは本来の使い方ではありません。 1M bitと2M bitではソケットは同じでもピンが一部異なる(1M bitには不要なピンだが2M bitでは使ってるものがある)ようなので、他のマザーでマネをしてもうまく動作する保証はありません。

- EPoXのWebサイトで2M bit版BIOSの履歴をみると99年9月16日版のところに"Added better ATA-66 performance with 596B, 596, 596A chipsets"の文字が。VIAによれば596A以降からATA-66対応だったはずですが、596でも実はイケるのか? 試してみたいけど、私はATA-66のHDDなんて持ってません。 誰か提供してくれ(ウソ)。

ハードディスク増設ユニットを装着 (2000.6.10)

私がメインのPC(2号機)で使用しているケース、TQ-700mkIIでは、ケース前面に3.5インチベイが3基分、ケース内部の電源下に装着するシャドウベイが2基分あります。 ケース前面については現在、FDとMOが装着されているのでハードディスクは1基しか取り付けられません。 で、私は2台のハードディスクを使ってるんで、今までは電源下のシャドウベイにハードディスクを装着していたのですが、このシャドウベイはCPUの上にかぶさる形になるので、ケース内の空気の流れを悪くしていそうでどうにも気分がよろしくない。 それに吊り下げ式なので振動や騒音の面でも気になっていました。

5インチベイはCD-ROMしか収まっていないので、MOも5インチベイに移動する手もありますが、見た目がちょっと間が抜けるんですよね。

というわけで、いつものごとくフラフラと立ち寄った店で購入したのが、JapanValue社のハードディスク増設ユニット、PH-35HTです。

ものはアルミ製でケース内の3.5インチベイの下につなげることで、3.5インチのシャドウベイを増設できるものです。

ハードディスクはゴムをはさんだダンパーに取り付けるようになっており、振動の問題も考慮されてます。

私はできるだけファンは減らしたいので今回はPH-35HTでいきますが、同社では増設ユニットに冷却ファンも付いてるものが姉妹製品にはあるようですね。

その他にも、いろいろおもしろそうなアイテムを製造しているようです。

というわけで、いつものごとくフラフラと立ち寄った店で購入したのが、JapanValue社のハードディスク増設ユニット、PH-35HTです。

ものはアルミ製でケース内の3.5インチベイの下につなげることで、3.5インチのシャドウベイを増設できるものです。

ハードディスクはゴムをはさんだダンパーに取り付けるようになっており、振動の問題も考慮されてます。

私はできるだけファンは減らしたいので今回はPH-35HTでいきますが、同社では増設ユニットに冷却ファンも付いてるものが姉妹製品にはあるようですね。

その他にも、いろいろおもしろそうなアイテムを製造しているようです。

で、PH-35HTの話に戻りますが、ちょっと仕上げが雑で、下手をするとエッジで手を切りそうですが、装着した具合はなかなかGood。 空間に余裕さえあれば、2台、3台と数珠繋ぎにしてさらに増やすことも可能です。 たいていのケースでは、ケース前面のシャドウベイの下には空間がありますよね。 TQ-700mkIIもケース前面のフロントファンの周囲にあるプラスチック製のフレーム(フルサイズの拡張カードを固定するときに使うのか?)を取り外せば、充分な空間が確保できます。

ようやく気になっていたケース内のシャドウベイを取り外すことができました。 めでたし、めでたし。

| 使用前 | 使用後 | |

|---|---|---|

【ケース前面】

|

→ |

【ケース前面】

|

【ケース内】

|

→ |

【ケース内】 (除去) |

ファンを外そう (2000.6.3)

いつものようにパソコンを立ち上げて、メールチェックとかしてたら、ん? なんかケースの中から異音がするぞ...。

ケースを開けて確かめてみると、どうやらVoodoo2の冷却ファンから音がしているようだ。 カノープスのPURE3D IIを購入してからはや2年、冷却ファンにも結構埃が付着してるのが原因かな?

考えてみれば、PURE3D IIはVoodoo2を若干オーバークロックした仕様となっている(90MHz → 93MHz)ので冷却ファンが付いていたわけです。 まぁ当時は最速だったVoodoo2を少しでも高速化することに意味はあったかもしれませんが、今となっては所詮Voodoo2、多少クロックアップしたとしても大した違いはありません。 となれば、信頼性、電源消費、ファンの騒音等を考慮すると、ファンなんて外してクロックを元に戻した方が良さそうですな。

PURE3D IIではヒートシンクはなく、冷却ファンだけがプラスチックのネジで固定されています。 ファンもカード上のコネクタ経由で電源を取っているので、簡単に取り外せます。 あ、ついでにG200に自分で付けてたヒートシンク・ファンも外しちまおう。 一応、PURE3D IIとG200には熱伝導性両面テープでヒートシンクを貼り付けておきました。 まぁ無いよりはマシでしょう。

しっかし、こんなちっこいファンの騒音は大したことないんだよね。 やっぱり最大の騒音源はCPUファン(^^;。 次は「所詮K6-III」ということでこっちも止めるか? でもK6-IIIは本気で熱いし、これから気温も高くなるから無理だろうな。

こだわり続けてUltra 160 (2000.5.13)

最近ハードディスクの容量が不足してきたり、先日ついに4.3GBのハードディスク(DCAS34330W)に不良セクタが発生したりと問題が発生していたので、今回はハードディスクの換装&データの大移動をたくらむことにしました。

そこで問題になるのがインターフェース。 私のメイン環境はALL SCSI(HDDはUltra WIDE、MOとCD-ROMはFastやUltraのNarrow)だったわけですが、昨今のATAハードディスクの容量アップ、お値段の低下はスゴイものがあります。 なんせ40GBで2万5千ぐらいとか、なんだもんなぁ。 それに引き換えSCSIだと確かに容量も増えて、値段も下がってるけど、もともとマーケットの大きさが違いますから、ATAに比べるとかなり割高です。 ATA33/66からUltra WIDEに変換するアダプタも存在し、1万弱ぐらいするのですが、ATAハードディスク+変換アダプタでもまだ安くつくぐらい(^^;。 とはいえ、本当にうまく認識できるかちょっと不安だし、やはりSCSIにこだわり続けたい。

というわけで(?)、今回もSCSIなわけですが、SCSIといってもいろいろあります。 現在ATAは66MB/sのATA-66が主流で、次世代ではATA-100になる模様ですが、さすがにSCSI、バス幅ではATAよりもずいぶん前を走っており、早くもUltra 320(?)も規格策定中らしいです。 まぁこのあたりの差は、同一のバスに多くのデバイスが接続されるSCSIの方が当然バス幅が必要ということなんでしょう。

| Narrow | WIDE | |

|---|---|---|

| SCSI-1 | 5MB/s | |

| Fast SCSI (SCSI-2) | 10MB/s | 20MB/s |

| Ultra SCSI | 20MB/s | 40MB/s |

| Ultra2 SCSI | (40MB/s) | 80MB/s |

| Ultra160 SCSI | 160MB/s |

ハードディスク自体はUltra WIDEとUltra2では価格に差が無いみたいです。 最新のUltra160ではそもそもディスク自体がハイエンドなものが多く、若干高めですね。 結局、色々調べてみて、SCSIカードはIwill社のSIDE-DU3160、ハードディスクはQuantum社のATLAS Vの18GB版にしました。

Iwill DU-3160

SIDE-DU3160は、QLogic社のISP12160Aチップを搭載したDualチャネルのUltra 160 SCSIカードです。 Dualチャネルですから、カード上にはUltra 160に対応した68pinの内部コネクタが2つあり、その他50pinのNarrowコネクタが1つ、外部に68pinコネクタが1つ付いています。 Iwillのホームページにはあまり詳しいスペックがありませんが、128KBのSRAMも載っているようです。 また、対応OSも幅広く、Windows 9x/NT/2000、DOS、Netware、SolarisやLinux等もドライバFDが付属してます。Linux用ドライバはQLogic自身で書いたものが2.3系カーネルにマージされてるみたい。 ドライバ名はqla1280です(1280はUltra2用のチップで12160と互換性があります)。 2.2系でもRedhat 6.1では既に含まれているみたいですね。

なにせUltra 160x2で理論上最大320MB/sですから、132MB/sしか出ない普通の32bit PCIバスでは帯域が全然足りません。 というわけで、64bit/66MHzのPCIバスにも対応してます。 私の環境では32bit PCIで使うしかないわけですから、こんな風にはみ出るわけです。 私のマザー(EPox MVP3G-M)では、PCIスロットの内側の端に凹みがなく、そのままでははめることすらできませんでした。 仕方が無いので削りましたけど(^^;。

こんなことしていいのか分かりませんが、一応動作しているみたいです。 それにしても、MVP3Gよりもっと古いASUS T2P4ですらきちんと凹みがあるのに何ででしょう? スロットの形はPCI規格で定められているはずだと思いますが、どうなってんのかなぁ。

ちなみに従来使っていたTekramのDC390Fと比べるとこんな感じです。

Dualチャネルでコネクタが多く、64bit PCIであるため、カードが若干大ぶりでスロットに刺さる部分も長くなっていることがわかると思います。

ちなみに従来使っていたTekramのDC390Fと比べるとこんな感じです。

Dualチャネルでコネクタが多く、64bit PCIであるため、カードが若干大ぶりでスロットに刺さる部分も長くなっていることがわかると思います。

Quantum ATLAS V

ATLAS VはQuantum社の最新ハードディスクで回転速度は7200rpmです。 1万回転のATLAS 10kも出ていますが、値段と家庭で使うにあたっての騒音等を考慮してATLAS Vにしました。 ATLAS Vはキャッシュを4MB内蔵しており、1プラッタあたりの容量は9.1GBです。 私が買ったのは18.3GBなんで、2枚入っているわけですね。 ベンチなんかは近いうちにアップしますが、さすがに技術の進歩のおかげで今までの私のハードディスクに比べてかなり高速になっており、カタログ上のSustained Throughputは17MB〜29MB/sとなってます。

というわけで、私のストレージ系はかなり増強されて満足、満足、になるはずだったのだが、世の中はそれほど甘くなかったりして(^^;。

最初、CD-ROMが認識できませんでした。 Narrow系のデバイスはMOとCDで、今までTekramのDC390Fで使用してきたのと構成は変えてないんだけどなぁ。 当然、SCSI IDのコンフリクトもターミネータの設定も大丈夫そうだし...。 起動時のSCSI BIOSの認識でも、CD-ROMのID 5でしばらくscanが停止して、でも見つからないというカンジなんだよねぇ...。 仕方がないので、デバイスの順序を変えてみたり、SCSIカードのFirmwareをアップデート(1.11→1.17)してたり、試行錯誤してたら何とか認識できるようになりました。

時々、ブート時にSCSI BIOSが立ち上がってこなくて、ブートできない時があるけどね。 PCIスロットで無茶したせいかなぁ。 挿し込みが甘いというわけでもないみたいだが。

まぁ、それでもWindowsでは大体動作するようになった(時々Windows起動直後にハングアップするときがある...)。 致命的なのが、CD-ROMを繋いでるとLinuxが立ち上がらん...(カーネル&ドライバは2.3.99-pre7)。 起動時にやっぱりCDの認識のとこで失敗して、何度もリトライしまくる無限ループ状態になっちまう。 う〜む、図らずも人柱になってしまったかもしれぬ(^^;。

- 補足 :

- CD-ROMの問題は6月3日、何とか解決できたようです。詳しくは「Linux日記」を参照。

超Cool(?)なCPUクーラー (2000.4.29)

現在私がメインで使用している2号機はK6-III/450@504で動作中です。 要のCPUを冷却しているCPUクーラーは、かつて当時比類ない熱さを誇った(?)K6-233を冷却するために、97年の夏に入手したTAKACHIN 6030です。 こいつは普通の市販物ではなく、ニフティのエクステンダーフォーラムで当時、共同購入が呼びかけられていたシロモノ(詳しくはこちら)です。 アルファ製極大ヒートシンクに汎用の6cm ファンを搭載したもので、そこらの市販CPUクーラーでは及びもつかない強力な冷却能力がありました。 で、それ以来、これを超えるものはあるまいと思い、K6-233@250 → K6-2/300@336 → K6-III/450@504と三世代、2年半もの間使い続けてきたわけです。

で、今回はたまたまふらっと入った店に、見た目がかなりCool(冷えそうという意味じゃなく、格好いいってこと(^^;))なCPUクーラーを見つけちまいました。 TITANのMajesty (TTC-M1AB)という珍しい丸型ヒートシンクのヤツです。 材質がチタンなのかどうかは知らないが、それっぽい色にはなってますね。 何よりヒートシンクの形状がとにかく美しい。 TAKACHIN6030ほどではないかもしれんが、Coppermine PIII用ですからそれなりの冷却能力はあるでしょう(ちなみにファンも4500rpmとかなり高速)。 Socket 370用ならSocket 7にも多分付けられるだろ。

というわけで付けてみたらこんな感じ。 直径8cmぐらいの丸型なんで付近のコンデンサに干渉するし、固定する仕組みも独特なんで、ちと面倒かな。 でも付けた感じは実にCool(見かけがね。しつこい?)。 冷却能力はどうでしょう? 私の実感としてはTAKACHINより若干劣るようです。 あ、でもTAKACHINは2年以上使ってるのに、掃除をロクにしてなかったんで、今見たら結構ホコリが詰まってた(^^;。 こりゃフェアじゃなかったかな。 まぁMajestyでも実用上問題はなさそうなんで、とりあえずこれで行ってみることにします(補足1)。

- 補足1 : と思ったら、バリバリ重いUltima 9なんかを何時間かやってるとたまに一般保護法違反で落ちる。温度センサーの値は44℃くらい(TAKACHINのときは41℃くらい)だから大きな違いは無いし、熱暴走というほどの温度でもないと思うんだけど...。

T2P4にK6-2搭載 (2000.1.22)

2000年1月、K6-IIIを購入して2号機に装着したため、浮いたK6-2を1号機にスライドさせようとたくらんでみました。 とはいうものの、この1号機に搭載しているマザーは96年秋に購入したASUS P/I-P55T2P4 (rev.3.0)、このマザーが正式対応しているのはK6 200MHzまでなんです。 このマザーでK6-2を使うにはいくつか問題があります。

- コア電圧の問題

K6-2/300のコア電圧の定格は2.2Vですが、T2P4では2.5 / 2.7 / 2.8 / 2.9Vしか設定できません。 定格より高い電圧をかけるとCPUの寿命を著しく縮めてしまう恐れがあります...。

実はT2P4 rev.3.0以降では、(正規の設定ではありませんが)コア電圧を設定するジャンパを複数ショートさせることで2.0V〜3.3Vまでコア電圧を調節できます。 実際は、それぞれの電圧設定ジャンパに異なる値の抵抗が入っているだけですから、組み合わせれば何とかなるということですね。 - クロック設定の問題

いわゆるSocket7の時代には、CPUはベースクロックの3倍までしか存在しませんでした(66x3のPentium 200MHzまでだった)。 現在のSuper7マザーでは3.5倍以上の倍率を設定できますが、T2P4はSocket7時代のマザーですから、そんなマネはできません。 K6シリーズではかつての1.5倍設定で3.5倍動作するように作られていますし、T2P4もSocket7の規格を超える外部83MHz設定が可能ですが、これだけでは290MHz(83x3.5)までしか設定できません。

Socket上のBF2ピン(35のW)をVssに落とすよう加工すれば4倍速以上の設定もできますが、今回は見送りました。 - BIOS

古いマザーに新しいCPUを入れると、正しく認識されないことがあります。 まぁそれだけなら動作に支障は無いですが。

でも、T2P4については98年10月26日付の最新BIOS(0207)ではK6-2を正常に認識できるようです。 ASUSのBIOS履歴を見ても、0205で "Add new AMD K6 support. (model 7,8,9)" と書いてありますから、K6-2(Model 8)だけでなく、K6-III(Model 9)も認識できそうですな。

と、まぁいろいろ問題はあるのですが、T2P4というのはなかなか売れたマザーなので、WWW上を探すと先人の試みがいろいろと見つかります。 T2P4でK6-IIIを動かしている人すらいるんですな。 ま、そんなわけで何とかなるだろうということで実験してみることにしました。 動作クロックについてはBF2とかピンをイジるのはイヤだったので、290MHz(83x3.5)で動かすことにしました。

ところが、K6-2を搭載して電源を入れるとBIOSは立ち上がるのですが、OSブートまでいかずにリセットがかかってしまう。 これだけ短時間だと熱暴走でもないでしょうし、実際動作クロックを引き下げても状況は変わりません。 電圧を裏設定ではなく、ちゃんとジャンパのある2.5Vにしても症状は変わらないので、設定ミスによる電圧不足というわけでもないようです。 さて、どうしたものですかね。 先日のK6-IIIの時の経験から、BIOS設定の問題を疑い、いろいろ試してみたところ、USBをDisableにしないと起動できないことが判りました。 K6では問題なくUSBが使えているのに、何故かK6-2に載せ替えてUSBを有効にするとダメになってしまう。

がび〜ん。 このT2P4は既にPS/2ポートは死んでいるので、マウスをUSBに繋いでいたんですがそれがダメというのは痛い。 PC切替え機を経由させるとPS/2かUSBしか利用できないというのに...。 致し方なくシリアルマウスで運用することにしました。

それにしても、この進化の激しいパソコンの世界で、96年に購入したM/Bに、98年のCPUが搭載できるとはねぇ(んでもって、そんなパソコンを2000年に現役で動かしてたりして(^^;)。 少しは地球に優しいといえるかなぁ?

やっぱり真面目にグリスを塗ろう (2000.1.15)

CPUのオーバークロックが流行っている昨今、CPUの冷却が非常に重要だということはいまや広く認識されているところで、巷では様々な材質、形状のCPUクーラーが売られています。 しかし、クーラーとCPUの間に薄く均等にシリコングリスをしっかり塗り、空気を入れないように両者をぴったりと密着させるという装着の仕方も非常に重要なんです。

たまたまK6-IIIをゲットしたときに、「ラムダゲルシート」という物体を見つけたので買ってみました。 名前のとおりゲル状のシートで、シリコングリスよりも熱伝導率が高いのが売り文句のようです。 白と灰色の2種類が有りますが、より伝導率が高いという灰色の方を試してみました。

ところが、K6-IIIを504MHz動作させ、テストのためにMP3をエンコードさせて負荷をかけてみると、3〜4曲でソフトが一般保護法違反で落ちたり、システム自体がハングアップしたりと不安定な状態になってしまいました。 モニタソフトで確かめるとCPU温度が55℃以上になってます。 こりゃ熱暴走だわ(^^;。 仕方が無いので、もう一度しっかりシリコングリスを塗って確かめたら、同じ条件でもせいぜい35℃くらいで安定しました...。 あ、もちろん負荷をかけなければさらに低下し、25℃くらいまでいきます(室温はすべて18℃時)。 おいおい(-_-;)、全然ダメじゃん。

昔から熱伝導性を持たせた粘着シートとかいろいろ売られてましたが、きちんと塗ったグリスに勝るものは無いと言われてきました。 今回も結局、そういう結論になったようです。 素材の熱伝導率もさることながら、クーラーとCPUを密着させるあたりでやっぱりグリスの方が有利なんですかね。

すっかり落ち着いていたはずがK6-III/450 (2000.1.8)

かつてはPCに投資しまくっていた私ですが、最近は我ながらすっかり落ち着いてしまいました。 結婚してもあまり投資は控えられなかったけど、さすがに子供となると変わるもんですな。 私の自宅のメインお遊びマシンも、K6-2/300(336MHz動作)を装着してから1年半ほど経ち、世の中ではAthlonもPentiumIIIも800MHzがアナウンスされたりしているのに比べると、CPUパワーではかなり見劣りすることは否めません。 まぁ、でもいいじゃん。 実際、会社で私が使っているPCはPentiumIII-500MHzだし、他にも600MHzのとかもあるけど、普通に使う分には自宅のK6-2/336もさることながらK6-233ですら差はほとんど体感できないしね。

とはいえゲームをやるとなればやっぱり差は有ります。 いつの時代も最もパワーを要求するのはゲームだったりするわけで、今までPCをパワーアップさせてきたきっかけはゲームだったような気もする。 まぁ、手段の為には目的を選ばない、という面があったことも否定しきれんけど(爆)。

でも、今の私の環境でもそこそこゲームもこなせる。 今以上のCPUパワーが必要な場面があるとすれば、よっぽど3Dバリバリのゲームを高解像度グリグリで楽しみたい、となったときぐらいかなぁ。 でもそうなると、CPUだけじゃなくビデオカードもG200やVoodoo2じゃ能力不足。 といって最新のビデオカードを買っても、今のSuper7環境ではAGP能力も低い。 結局、マザーボードも変えねばならず、すべての環境を変えないといけなくなる。 で、そこまでしてやりたいゲームがあるか?、というと無いんだよね(^^;。

他にCPUパワーが必要な場合があるとすれば、MP3エンコードやDVDのソフト再生あたりだろうけど、DVDドライブは今のところ無いし、MP3もエンコード終わったら電源切れるようにして寝ちゃってるんだから関係ない。

あぁ、我ながらすっかり大人しくなったなぁ。 そろそろ縁側でお茶でもすすって、ひなたぼっこしてるのが似合う年になってきたというわけじゃて...。 おぉ?気が付いたらK6-III/450が手元に!?

というわけで前フリが長くなりましたが、K6-IIIを購入しました。 モノは初期の2.4V版ではなく、最近出回り始めた2.2V版です。 これで、97年7月のK6-233、98年7月のK6-2/300に続いて、K6三兄弟をすべて制覇したことになります。

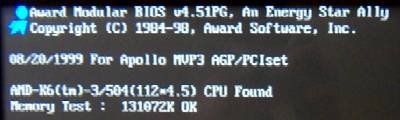

装着したらいきなり電源を入れてもウンともスンともいわず、すわ初期不良かと硬直してしまいましたが、試行錯誤しているうちにどうにかなりました。 結局、私の使用しているEPoX MVP3G-M (rev0.2)ではBIOS設定でECCをEnableにすると、K6-IIIは動作しないらしい。 いやもちろんEPoXのサイトにそういう情報があるとかいうんじゃないよ。 でも、思えば会社の先輩からK6-III/400を借りてきたときも動作しなかったし、ソケットにK6-2とK6-IIIを抜き差ししながら確かめたので、ECC設定のせいなのは間違いない。 まぁメモリ側の問題かもしれんけど、一応K6-2ではECC有効で動作するんだから、K6-IIIで動かない道理は無いんだけどなぁ。 というわけで若干残念だけど、ただのPC100 SDRAMとして使用するしかないっすね。

一応、クロックをいじってみたら、さすがに2.2Vのままでは550MHz(100x5.5)はダメでした。 まぁオンダイL2がないK6-2ですら533がリリースされた程度なんですから、そりゃ無茶でしょうな。 結局、504(112x4.5)あたりに落ち着きました。 まぁ今となっては大したことないスペックですが、コストパフォーマンスからいえば昔とは比べ物になりません。 昔は、買いたい時点の最高クロックのCPUを使うほうが長持ちして良かったけど、今となってはある程度型落ちして値ごろ感の出てきたヤツを買うほうが断然トクだね。