「物欲の記」:2008年

メモリを増設しましたよ (2008.8.30)

前回、購入報告をした、工人舎のAtom搭載UMPC、SCシリーズの続報です。

このPCはIntel US15Wを搭載しており、メモリは最大1GBということになっています。

Vistaを使うにはもう少し欲しいところなんですが、ハードウェアの仕様じゃ仕方ない

…のですが、どうやら1GBを超えても認識できるらしいというウワサが?!

メモリなんて、イマドキ大した値段がするものじゃないし、これは試してみるしかないですよね。 でも、最近仕事が少々バタバタしていて、平日の会社帰りに寄るのは難しいし、かといって休日にアキバまで行くのはメンドいし、どうしようかと思ってたら、近所のPCデポで限定販売してたのが結構安かったので買っちゃいました。

買ったのはCFD販売のElixir製モジュールを積んだ2GBのDDR2-800 SO-DIMMです。 チップセットの仕様ではDDR2-533なんだけど、まぁ遅い方なら動くだろうし、そもそも仕様なんて今さら気にしても仕方ない。 安いし、万一ダメだったらしゃーなしということで(^^;;

ケース裏フタを開けて、SO-DIMMスロットのストッパーを外して斜めにしてから引っこ抜きます。 SCシリーズはメモリスロットが1つしかないので、元から搭載していた1GBのメモリと新しい2GBのメモリを入れ替えるしかありません。 さて起動するのか…

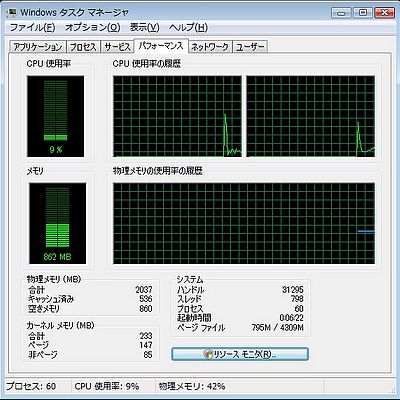

問題なし。 何事もなく、あっさりと認識しました。 システムのプロパティでも、タスクマネージャーから見ても、問題なく2GB認識されているようです。 チップセットの仕様で1GBが最大という話は何だったんだ?拍子抜けですね(^^;;

1GB(標準)

2GBに換装後

別にPCの起動時間などはほとんど変わりませんが、元々はWindowsの起動直後から物理メモリの空きが0だったのに比べると、スワップ発生やディスクアクセスはかなり減りました。 そのおかげで、かなり操作感が向上した気がします。 まぁ、メモリを増やせたんでカーネルをスワップさせないように、レジストリ設定を変更したのも効いてるかもしれませんが。

そのほか気付いた点としては、WMVファイルの再生がコマ落ちしまくるという問題がありますが、Windows Media Playerの「ツール」−「オプション」の「パフォーマンス」タブで、「WMVファイルのDirectX ビデオアクセラレータを有効にする」のチェックを外せば解決します。 どうやら、ビデオドライバがまだ成熟しておらず、動画再生支援機能がまともに動作してないようですね。 IntelはDirectX 10対応もモタついたし、ビデオ周りは苦手なんでしょうか。

また、内蔵されているGPSの感度は残念なことに良くないようです。 内蔵アンテナだけだと、いつまで経っても「衛星を捕捉しています…」のまま、先に進みません(外部アンテナを取り付けたとたんに、捕捉する)。 ノイズが多いPCの中に内蔵してるハンデなんでしょうか。携帯のGPSの方が感度に関してはよっぽどマシですな。

通勤電車で取り込んだDVDを見るぐらいしかまだ使ってないですが、外部アンテナを持ってドライブに行ったりしてみたいですね。 あ、でもそれはさすがに大容量バッテリを買わないとキツイかな…

と、また思わせぶりなことを言ってみたりしてw

つい出来心で買ってしまった (2008.8.23)

ASUS Eee PCに端を発し、MSIやAceなど台湾メーカー、hpまでが追随して低価格ノートがちょっとしたブームになってますね。 Intel Atomを搭載し、特別な機能はないオーソドックスな作りだけど5万強で買える安さが魅力って感じでしょうか。 あぁ、Eee PCはハードディスクではなくSSDを積んでて、Cドライブの容量が4GBしかないので普通の人にはちょっと使いにくそうですが(^^;;

今までノートPCを持ってなかった私ですが、これくらいの値段だったら欲しいかな〜とか考えてたら、工人舎からAtom搭載のUMPC(ウルトラモバイル)、SCシリーズが発売されました。

基本スペックはこんな感じ。

Eee PCあたりと比べると一段と小さく、軽くなっていること、一方でワンセグ、GPSを搭載し、タッチパネルも載せていますから、方向性は全く違うし、当然定価99,800円(GPSなしモデルは89,800円)とEee PCあたりとはレンジが違いますけどね。

でも、こういうギミック満載のヤツは気になるな…

と考えた時にはもう購入してた(^^;;

| CPU | Intel Atom Z520 (1.33GHz) |

|---|---|

| チップセット | Intel US15W |

| メモリ | 1GB (DDR2-533 SO-DIMM。増設不可) |

| ディスプレイ | タッチパネル付 7インチTFT液晶(コンバーチブル型) 1024x600 |

| ハードディスク | 60GB |

| ネットワーク | 有線LAN(100/10Mbps)、無線 IEEE802.11b/g、GPSモデルはBluetooth 2.0+EDR |

| OS | Windows Vista Home Premium |

| 重量 | 798g、GPSモデルは820g(ともに標準バッテリ搭載時) |

| その他 | 130万画素Webカメラ、ワンセグTVチューナー、GPS(GPSモデルのみ) |

久々に衝動買いしてしまったのはGPS搭載モデルのSC3KP06GAです。 家にも会社にもパソコンはあるし、通勤は地下鉄なんで無線だろうとなんだろうとインターネット接続はできないし。 さて、こんなの買って、何に使うつもりなんだろう? それはこれから考えますw

OSがVistaなのにメモリ搭載量が1GBなのは気になってましたが、軽快とまではいきませんがそれほどストレスなく利用できますね。 というか、チップセットの仕様上、最大が1GBですし、増設はできないようです(でも、2GBメモリと交換したらあっさりと認識するという報告が多数あがってるみたいですが)。 CPUのAtomは現在主流のCore 2等と比べるとシンプルなコアを1つしか搭載していない(HTは利用できるのでOSからデュアルに見えますが)ため、半分くらいのクロックとみるべき、なんて話もありますが、まぁこういうPCにそれほど重い処理をさせることもないでしょうから構わないでしょう。

60GBのハードディスクは、Cドライブに24GB、Dドライブに24GB、あとはリカバリ用の普段は見えない領域、というようにパーティションが切られていました。 まずはドキュメント、ピクチャ、ミュージック等のフォルダをDドライブに移動し、メインのパソコンからデータをコピー。

それから、まだ新しいプラットフォームなこともあり、ドライバが多数更新されてたので工人舎のサポートページから落としてアップデート。

あとは自分の使っているアプリ、ユーティリティのインストール、Windows UpdateからMicrosoft Updateへの切り替えなど、最初の準備をいろいろとやりました。

さて、今後は、気が向いたら何かまた報告したいと思いますが、今回はバッテリの持ちを検証してみました。 OSの電源プランは「バランス」のまま、WinDVD 8の全画面モードでDVDを再生し続けてみます。もちろん、光学ドライブは内蔵していないので、データはハードディスク上に置いた状態でテストです。 ちなみに、WinDVDの設定画面ではハードウェア・デコード・アクセラレーション、ハードウェア・カラー・アクセラレーションともグレーアウトされて利用不可になっています。 US15Wは最新チップセットだし、まだ仕方ないんですが、おかげで再生中のCPU使用率は65%前後とかなり高めです。まぁ、コマ落ちは発生しませんし、視聴には特に問題ありません。

| テスト開始 | バッテリ残量100% |

|---|---|

| 30分経過 | バッテリは80%、残り1時間48分と表示 |

| 60分経過 | バッテリ57%、残り1時間17分 |

| 90分経過 | バッテリ35%、残り47分 |

| 110分経過 | バッテリ20%、残り26分。バッテリ残量低下の警告メッセージが出るもそのまま続行 |

| 120分経過 | バッテリ12%、残り16分 |

| 130分経過 | バッテリ6%、残り8分。Windowsが自動的に休止状態に移行 |

という訳で2時間強は利用できました。 往復の通勤電車のヒマ潰しにDVDを見るにはちょうどいいぐらいかな。 もう少し軽い処理ならカタログスペックの3.2時間とは言わないまでも、もう少しもつと思いますが、外で安心して利用するにはさすがに不足気味ですね。 人にもよるけど大容量バッテリの購入も検討すべきでしょうね。 私は、とりあえず仕様を無視して2GBのメモリを買ってみるかw

やっぱりFANも取り換えよう (2008.4.26)

先週購入したビデオカード、RADEON HD3850が搭載しているファンの音が少々耳ざわりなのでファンを交換することにしました。

確かに、ファンの回転速度はビデオカードの負荷か温度か分かりませんが、検知して自動制御されるようになってたりと配慮してはいるんでしょうが、前に使ってたヤツより五月蠅いという事実は変わりませんし、気になるものはしょうがない。

と、言う訳で購入したのは、静穏性の高い冷却グッズでおなじみの韓国ZALMAN社製の全銅製ヒートシンクファン、VF700-Cuです。

元々はこんなカバー付きのファンが搭載されてます。

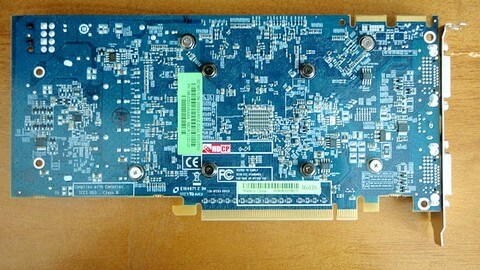

裏側から見ると8か所でネジ止めされてるので外します。

昔は結構苦労しましたが、今は簡単に取り外せるようになってるんですねぇ。

ファンを外したところ。GPUが当たる部分は熱伝導率の高い銅製になってるんですね。

金属製のカバーとメモリが当たる部分には柔らかいゲル状?のものが貼り付けられています。これでメモリも冷却しようってことなんでしょうね。

VF700-Cuの取り付けは非常に簡単です。ニップルを取り付けて、裏面に支持具を取り付け、ファンを固定するだけです。説明書も付いてますし、VF700の固定用支持具とRADEON HD3850のネジ穴の位置も問題なく合うので、悩むことは特にないでしょう。さすがにファンが大きいので、ビデオカード直下のスロットは使えなくなります。

ファンの電源はマザー上の3pinコネクタに挿すこともできますし、12V/5Vを選べる変換コネクタも付いてます。 12Vだと28.5dB(2,650rpm)、5Vだと18.5dB(1,350rpm)だそうです。 ベンチマークを回したりしてチェックした感じでは、5Vモードでも標準搭載のファンより温度は低そうなので、5Vで使用することにしました。

これで、なんとか落ち着いたかな。 満足、満足♪

ビデオカード交換 (2008.4.19)

なんだか最近パソコンをイジってないなぁ。 せっかくOSをVistaにしていることだし、DirectX 10世代のカードにしてみるかなぁ。 ということで、ビデオカードを交換してみました。 まぁ、 DirectX 10を利用したゲームなんて持ってないんですが(^^;;

これまで使ってたカードは2006年11月に買ったGeForce 7900GSですから、1年半ぐらい経ってるんですね。

金に糸目をつけまくる人間ですので、今回もミドルレンジ、せいぜい上の下といったあたりのグレードをチョイスしましたが、RADEON HD3800シリーズって結構安いですね!

2万もしませんでした♪

それはさておき、GeForce 7900の前はRADEON 9500を4年も使ってたんだから、それに比べれば短いとはいえ、DirectXの世代も変わりましたし、中身は結構変わってますねぇ。

| GALAXY GF P79GS-Z/256D3 |

SAPPHIRE RADEON HD3850 512MB GDDR3 |

|

|---|---|---|

| GPU | nVIDIA GeForce 7900 GS (DirectX 9.0c) 頂点シェーダー7/ピクセルシェーダー20 2億7800万トランジスタ 90nmプロセス |

ATI RADEON HD3850 (DirectX 10.1) 統合型シェーダーユニット320 6億6600万トランジスタ 55nmプロセス |

| 搭載メモリ | GDDR3 256MB (256bit) | GDDR3 512MB (256bit) |

| 対応バス | PCI-Express X16 | PCI-Express X16 (2.0) |

| コアクロック | 540MHz(450MHz) | 668MHz |

| メモリクロック | 1.5GHz(1.32GHz) | 1.656GHz |

とりあえず定番の3DMark06をまわしてみたら、スコアは4767→9054とほぼ倍増しました。

だからどうした?って感じですけどね。

それより気になるのはちょっとうるさい (-"-;)

GALAXYのカードはZALMAN TECHの静音ファンを搭載してたとはいえ、世間の評価じゃ「RADEON HD3850のリファレンスカードは結構静か」って話だったんだけどなぁ…。

深夜のリビングで音が気になるって文句言うのがイカンの?

それとも、最近のビデオカードはもっと五月蝿いのが普通なの?

しばらく使ってみて初期不良とか問題がなさそうだったら、保証なくなるけどファン交換しちゃいますかねぇ。