「物欲の記」:2001年

XP1500+昇天(ToT) (2001.12.8)

前回、最後にチラッと書いたEPoXのKT266Aマザー、EP-8KHA+ですが、こいつを買ったばかりにとんでもないことになってしまいました。

早速(鬼の居ぬ間に)マザーを換装、電源をONするとブートしません。 あれ? ファンなんかは回ってるんだけどな〜といろいろチェックするが原因はつかめず。 こういうときはとりあえず不要なデバイスは外して最低限にして問題を切り分けるのが基本ですよね。 というわけで、EP-8KHA+にXP1500+とビデオカード、メモリだけにして...。 ダメです。 電源は入りますが、ディスプレイに信号は上がらず、ブートする気配がありません。 EP-8KHA+にはPOSTコードを表示するLEDが付いているのですが、電源投入当初からFFのままで変化しません。 こりゃどういう意味だ?とマニュアルを参照すると「CPUまたはマザーボードの不良」だと?

とりあえず予備役のパーツからDuron 700を持ってきて挿してみたが症状は変わらず。 PCIのビデオカード(Matrox Mystique)を挿してもダメ。 もともと使っていたマザーボード(CT-7VJD2)に入れ替えても起動しません。 メモリも2号機で稼動中の128MB SDRAMに交換してみましたがダメダメ。

かなり長い時間をかけて一つ一つパーツを交換してチェックした結果、原因は特定できず。しかも動作不良を起こしているパーツは一つではないということだけが分かり、全くの徒労に終わりました。

仕方なく、EP-8KHA+と手持ちのAthlon XP1500+、256MB DDR-SDRAMx2を持って、マザーの購入店に行き、動作確認してもらったところ、マザーボードもCPUも動作しません

との返事が...。

メモリは大丈夫です

そうですか。

いくら一時期より値上がりしたとはいえ、メモリが一番安いんだけどね...。

結局、初期不良マザーの道連れに、Athlon XP 1500+も昇天してしまったということでした。 当然マザーは交換してもらいましたが、CPUの方は2ヶ月も前にしかも他店で購入したバルクですから、自費で何とかするしかありません。 どうしようかな〜。 EP-8KHA+に挿してしまったから、予備役のDuron 700も死んでいる可能性があります。 動きさえすればDuronで当面我慢するという手もありますが、もしこのまま帰ってDuronが×だと、CPUを何とかしないとどうしようもありません。 結構疲れたし、家に帰ってもう一度出てくるのはツライな...。

というわけで、泣く泣くAthlon XP1600+ (133x10.5、1.40GHz)を購入しました。 試してみた限りでは、こいつは見事なまでに定格でしか動作しません。 30MHzも上げないうちに音を上げてくれます。 もちろんこればかりは当たり外れがあるし、定格で動くものに何も文句をつける気はありませんが、133x11や148x10で動いてくれたXP 1500+よりダメなのは、今回の場合はショックが大きいです。 それに、ここまでマージンがないと、本当にこいつは定格で長期運用に耐えるのか?という疑問が湧いてきますね。

そういえば6年前のPentium 133以来、6つのCPUを使ってきましたが、CPUが物理的に死んだのは初めてですね。 それが購入後2ヶ月のCPUとは...。 そりゃ値段にすればかつて購入したCPUの中では高い方ではありませんが、頑張ってL1クローズしたんだし、結構ショックが大きいです(ToT)。

さようならRADEON8500 & こんにちはKT266A(2001.12.1)

先週RADEON8500LEの話をしたばかりなのですが、早くもさようならという事態になってしまいました。

奥さんから「ねぇ今パソコンって不安定なの?」と聞かれて気が付いたのですが、不定期にリセットがかかってしまうのです(まぁ奥さんがこう聞いてくること自体はそれほど珍しいわけではなく、心当たりがあることもよくあるんですけど(^^;)。

これがまた、ゲーム等で高負荷をかけている時だけではなく、Webブラウジング中、エクスプローラでファイルやディレクトリの操作をしている時等、どんな時にでも発生します。 10分や20分で死んでしまうこともあれば、数時間問題なく動く場合もあります。

AGPやメモリの設定を緩めまくったり、CPUを定格以下まで落としても発生しますし、ビデオカードを元に戻せば(GeForce2 GTS)発生しません。 OSをクリーンインストールしてみましたが症状は改善せず。 ご親切にも「いきなりリセット」後にWin XPを起動すると、「RADEON8500/8500LEドライバが処理を終了できなかったぜ〜」と報告までしてくれます。 ここまで証拠が揃えば犯人はヤツしかいない(というか最初から分かっていたけど認めたくなかった(^^;)。

で、購入店に持っていって症状を説明したら、開口一番、返品ということにしますか?おそらく貴方の環境では交換しても動作できないと思いますが?

う〜む、迅速な回答(^^;(まぁパーツショップというわけではないし、客の一人一人にいちいち面倒な動作確認をしたりするよりは楽なのかもしれないけど、それでいいのか?)。

まぁ私もおそらくマザーのBIOSアップデートかRADEON側のドライバアップデートで今後対処されることを期待するしかないとは思っていました。

ただ、万が一、個体不良だったら泣くしかないので、念のため交換してもらおうかと思っただけなんですが。

でも「初期不良で返品可能なのは今日までです。というか本当は既に1日過ぎてるんですが」と言われてはねぇ。 風邪気味で頭がぼうっとしていたし、考えるのも面倒で返品にしてしまいました (でも返品で丸々購入金が返ってくるなら、後日対処されて購入する決心がついた時には少しは値下げしてるかも、なんて姑息な計算が0.2秒でなされていたような気もしないでもない(^^;)。

あぁ、さようならRADEON8500(LEだけど)。

君のことは忘れないよ(多分)。

で、頭痛いしぼうっとするし、帰ろうとしていたら、視界にEPoXのKT266Aマザー、EP-8KHA+を見かけたときからほとんど記憶がありません。

EP-8KHA+に搭載されているKT266Aチップは、現在私が使用しているCHAINTECH CT-7VJD2にも搭載されているKT266の後継チップでメモリ周りのパフォーマンスがかなり向上しているらしいです。 CT-7VJD2では10.5倍(だけ)が設定できないし、USBの問題がありFSBは138MHzまでしか上げられないし、突然コア電圧設定がBIOSメニューから消えて二度と復活しなくなったし(マジでBIOS書き換えてもいないのにいきなり消えたんすよ。しかもCMOSクリアしてもBIOSを再書き込みしてもデフォルト値をロードしても二度とメニューにあらわれん)と細かい問題がいくつかあって、そりゃベンチでなきゃパフォーマンスの差なんて分かるはずもないし、細かい問題も我慢すれば良かったんだけど、あぁでも私の愛用しているアルファの8cm角ヒートシンク(PAL8045)が装着可能であることをいつのまにか確認していたりする自分がいて...。

というわけで意識が朦朧としてきたので今回はここまで。 このマザーの詳細は後日(するかもしれません)。

ATi RADEON8500 LE (2001.11.23)

先日久しぶりにパチンコで大勝しまして、ついでといっては何ですが、玄人志向のRADEON85-AGP64Cを購入しました。

こいつはATiの期待の新チップRADEON8500...のOEM版、RADEON8500LEを搭載したビデオカードで、コア/メモリクロックは250MHz/500MHzとなっています。 メモリはhyndai (hynlix)の3.6nsが64MB搭載されており、PowerStrip等で試した限りでは、リテールの8500と同様の275/550でも問題なく動作できそうです。 RADEON8500(LE)については様々なサイトで既に紹介されてるので、ここで繰り返すまでもないでしょう。 DirectX 8.1にフル対応した最新チップです。 アナログRGB、DVI-I(アナログ変換コネクタ付属)、S-Video OUT端子(出力ケーブル付属)が付いており、hydra visionでマルチ出力も可能となっています。

先日ATiからリリースされた最新ドライバ、6.13.10.3286で私の環境では大きな問題もなく動作しています。 ただし、AGPは2X、AGP Fast WriteはOFFにしておかないとダメダメだし、日本語をサポートしているはずが英語になってますが(^^;。

ベンチについては、3D Mark2000はGeForce2をかなり上回るスコアを叩き出しました。 Athlon XP 1500+@定格で9200位でしたが、添付CDに入っていたドライバでは2000位低かったようなので、まだまだ熟成してないのでしょうか。 とはいえ、ベンチ中の画面等に不具合は特にありません。

3D Mark 2001はGame 1のLow detailが終わってHigh detailに移るところで必ず3D Mark 2001が終了してしまいます。 Game 1をスキップしてGame 2から始めても同様です(^^;。

スコアは7000位ですね。 試しにリテール版RADEONと同じ275/275MHzにしてみたら、200ぐらいスコアが向上しました。 275でも特にベンチ画面に異常は現れませんでしたが、調子に乗って300/300にしたらポリゴン欠けしまくりでした。 何か冷却強化でもしない限り、290/280ぐらいが安定できる限界のようですね。 まぁ個体差はあるでしょうが、少なくともメモリはリテール版と同じ3.6nsが乗ってるんですから、275/275は安定して動いて欲しいところです。

Open GLベンチを試してみたら、速い項目はGeForce2を上回っていますが、遅い項目はアクセラレート効いてないんじゃない?ってぐらい遅いです。 DirectXはさておきOpen GLドライバはまだまだといったところです。

Linux環境では、XFree86の最新リリース4.1.0では未対応なので、結構悪戦苦闘しています。

GeForce2のBIOS改造 (2001.11.17)

前回のDetonatorドライバの問題は最近流出してきた22.80に入れ替えたところ、3D系のゲームも、PowerVCRでTVも、PowerDVDでDVDもOKになりました。 メデタシ、メデタシ。

で、今回のネタはGeForce2のBIOS改造です。 昔、VA1000と組み合わせてTVを見るとどうしてもハングしてしまい、流出モノBIOSに書き換えたことがありました。 ただ流出モノはnVIDIAのリファレンス向けなので、Sub Vendor IDやSystem IDが書き換えられてしまい、Guillemotのボードではなくなってしまいます。 で、この辺を解決しつつ、ついでにGeForce2 GTSのコア、メモリクロック(200/333)を書き換えてやろうというのが今回の主旨です。 Windows上でPowerStrip等のユーティリティを使えば変更できるんですが、BIOSから変えてしまえば、ユーティリティは不要ですし、Linux等他のOSでも恩恵にあずかることができます。 ただし、ユーティリティを使う場合はクロックを上げすぎて不具合が起きても再起動して設定を変えればよいんですが、BIOSで変更する場合はむやみにクロックを上げると起動すらできなくなる恐れがあります。

具体的な手順は以下のとおり。 あえてリンクは示しません。 やりたい人は探せばすぐに見つけられるでしょう。 例によって自己責任ですんでヨロシク。

- ベースにするnVIDIAのBIOSを入手します。

私が見つけたのは3.15.01.02です。 私の使っているGuillemotの3D PROPHET IIはBt869を使っているので、g2gtsbt.romを使います。 現在使っているビデオカード上のBIOSをベースにする際は、このファイルは要りません。 - 次にNVIDIA BIOS Editorというものを入手して、g2gtsbt.romを開きます(Currentボタンを押せば現在のビデオカード上にあるBIOSを読み込みます)。

Sub Vendor、Sub Device IDは0になってるので、Guillemotに合わせてそれぞれ14AF、7001に変更します。

書き換えると文字が赤になります。

横のSave Valueボタンを押さないと変更が有効になりません。

この際、ELSAにしちまうとかもできますけど、まぁ意味ないでしょう。

ついでに起動時のメッセージもGuillemot風味にします。

お好みでよいでしょう。

それにしても画面下側のVESA Product Nameとかメチャクチャですな。

本当にこのBIOSはnVIDIA製なのか?

怪しさ爆発。

![modify vendor id and signon message [NVIDIA BIOS Editor]](img/nvedit1.png)

- 続いて、GeneralタブからInitializationタブに切り替えます。

コア、メモリの周波数テーブルの画面になります。

たくさんありますが、今回関係があるのは、右半分のDDRのうち、上から3つ目から4つ目です。

むやみに挙げると起動不能になりますので、事前にWindows上でPowerStrip等を使って安定動作するか十分に確認してからにしましょう。

また、メモリクロックはDDRですから、366MHz相当で使う場合は半分の183を指定します。

ついでにSide Band Adressingも使えるようにしたり(といっても私の環境では使用するのはダメっぽいけど)、どうせ日本でしか使わないんですから、TV出力のデフォルトはNTSC-Jに変更しておきました。

![modify core and memory clock [NVIDIA BIOS Editor]](img/nvedit2.png)

- ビデオカードのBIOSを書き換えるnvflash.exe (dos4gw.exeも要ります)、BIOSをテストするvgabios.exe、BIOSイメージのCRCを調整するcrcbios.exeを入手します。

- クリーンブートできるFDを作成し、nvflash.exe、dos4gw.exe、vgabios.exeを入れておきます。

- 先ほど作成した改造BIOSを test315.rom とすると、コマンドプロンプトで crcbios test315.rom newbios.rom とします。 改造したBIOSはCRCが変わってしまっているので、そのままだとCRCチェックに引っかかって失敗するようです。 CRCBIOSにかけるとCRCを再計算して直してくれるんだと思います。 終わったら、newbios.romをFDにコピーします。

- PCを再起動します。 まずは、vgabios -fnewbios.romして、改造BIOSできちんとブートできるか確認します。 電源投入時みたいにメッセージが出て、プロンプトに返ってくればOKです。

- nvflash -fnewbios.romして、ビデオカードに書き込みます。 その間、画面が消えたり、キーボード上のランプが怪しげに点滅したりしますが、じっとガマン。

- 書き換え終了のメッセージが出たら、リセットしてみましょう。 無事ブートできればご喝采(^^;。

XP尽くし早くも終了 (2001.11.10)

先日、Athlon XP 1500+を入手したことにより、Athlon XP、Detonator XP(nVIDIAのUnified Driver)、Windows XP(もうOEM版がリリースされてるし、良いよね)のXP尽くしになっていたわけですが、早くも終了しました。

この間懲りずにパチンコに出かけて、景品にBOΦWY(機種依存文字じゃなければ良いが)のLAST GIGSのDVDを見つけて思わずゲットしてしまいました。

私はDVDのソフトをほとんど持っていないので、DVDを見るのも久しぶりです。 早速PowerDVDを立ち上げて見ようとしたら...、ハングアップですよ。 しばらく映像が見えた後、いきなりマウスカーソルも動かなくなるか、勝手にリブートがかかってしまう。 う〜む、Win9xならいざしらず、NTの系譜に連なるXPでこんなことが起こるということは、ディスプレイ・ドライバあたりの疑いが濃厚ですね。 PowerDVDでなく、メディア・プレイヤーでDVDを見ようとしても死にますから、明らかにアプリのせいではありません。

というわけで試しに今まで使っていた Detonator XP 21.83を削除し、Windows XPに同梱されているものに変えてみると、今度は問題なくDVDが見られるようになりました。

ほんじゃま、とりあえずこれでいくとしますか。 多少パフォーマンスが上がってたって使えなきゃ意味ないし、パフォーマンスの差だってベンチマークでもしないとどうせ分かりゃしないし。 とはいうものの、せっかく達成したばかりの「XP尽くし」が終了してしまうのはチト残念ですが。

そういえば、例によって流出した21.88あたりを試したときも、PowerVCRのオーバーレイしてるテレビ画面が途中から見えなくなる不具合があったなぁ。 もちろんリリース版じゃないといえばそれまでだけど、今回みたいにリリース版でも問題があったりするわけですね。 もしかしてATIの新製品への対抗意識から、少々の互換性や安定性の問題には目をつぶって、強引にドライバレベルでのチューンを進めているせいだったりして。 実際、もともとnVIDIA信者というわけでもない私ですから、今はRADEON 8500が気になって仕方がなかったりします。

とりあえず倍率固定の解除に成功セリ (2001.10.20)

先週紹介したAthlon XP 1500+ですが、さっそくL1クローズに挑戦してみました。 Athlon XPでは、旧Athlon (Thunderbird)とパッケージが異なっていて、L1ブリッジの部分も基盤ごと一層分焼き切られているような状態で、その分切断された所はくぼんでいます。 またまたピンぼけですが、こんな感じ。

かつてDuronの時にL1クローズ用に使ったコンダクティブ・ペンがありましたので、今回も使ってみました。 久しぶりにあけたらペンの先が固まってて中身が出てこなかったので、仕方なく横腹に穴を開けてしまいました。 2k円ぐらいはした記憶があるけど、次回はこりゃもう使えんな。

既に一部の掲示板などでは、XPのL1クローズに成功した人もいるようで、そのへんの情報にならい、私もブリッジ切断部分を一度パテ等で埋めてから接続しようともくろみました。 が、古くなったコンダクティブペンのインクの粘度が上がってしまったせいか、年で手先が不器用になったのか(^^;、なかなかうまくつながりません。 どうしても5本も処理しているうちに、隣とショートしそうになるんだよね。 失敗しては拭きとるのを何度も繰り返していたらCPU表面がやけに汚くなってしまった。 まぁヒートシンクの下なんだから成功しさえすれば見えなくなるから別にいいんですが、拭き残しがまたショートの原因になりそうでチト怖い。

Duronの時は少し先を削ったつまようじを使ったのですが、今回は何度か試して失敗し、最終的にはもう少し細くて丈夫なものということで画鋲の針を使って接続しました。

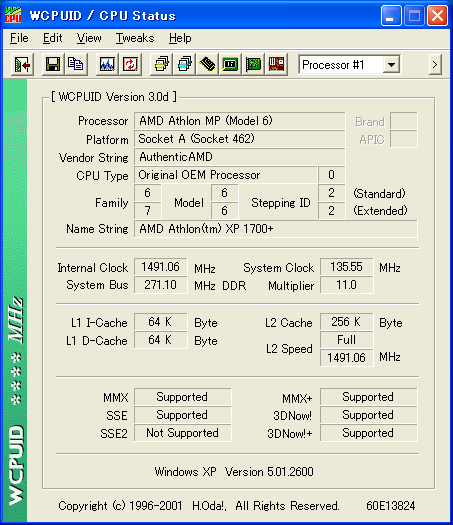

では早速実験。 まずはCPUを壊していないか確認するために、倍率自動のまま電源を投入。 え?Athlon MP 1066MHz!? むむむ? え〜っと、今FSBは133MHzにしているってことは8倍? どうやらL1クローズに失敗した模様。 試しにマニュアルを参照して5倍から順に設定していくと(注:このマザーは倍率はボード上のジャンパで設定)、全然動かん...。

と思ったら、7倍以降はちゃんと設定どおりに動くようです。 デフォルトの10倍も手動設定なら動くから、面倒なのでこのままいこう。 とりあえずFSBもいじりながら上限を探ったところ、1575MHz(137 x 11.5)あたりがBIOSが立ち上がる限界といったところですか。 コア電圧を多少上げたところであまり動作クロックの上限は上がらないみたいです。

とりあえずこいつはメインPCで、奥さんのメールの読み書き等にも使ってますので、安定性が重要です(ウソっぽい)。 コア電圧もあまりいじらず、十分安定して動作しそうなのは、これぐらいかな。 ほぼAthlon XP 1700+ (実1.46GHz, 133 x 11)相当といったところ。

XP尽くし (2001.10.13)

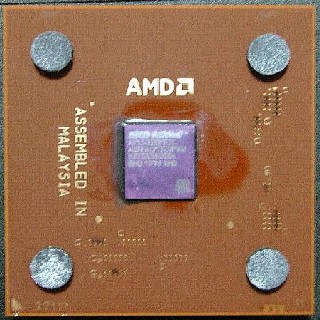

仕事帰りに新宿の某店で黄土色のCPUに遭遇。 気が付いた時には、実弾がなかったのに5%アップを甘受してまでカードでAthlon XP 1500+を購入していました。 店頭には1800+もありましたが、実クロックで200MHzしか変わらんのに値段がこれだけ違うんじゃ、貧乏な私の選択肢には入りません(^^;。 先週確認したとおり私のCT-7VJD2ではAthlon MP 1333MHzと認識されました。 なお、SSEはちゃんと有効にされており、電圧も規定どおりで、動作に支障はありません。

ちとピンぼけですね。 すんまそん。

Athlon XPではL1の構成や切断部分が今までと異なるし、買ったばかりでL1クローズをトライするのもアレなので今のところ10倍固定です。 試しにFSBアップを試したら、デフォルト電圧(1.75V)のままで実クロック1.5GHz (150 x 10)までいけました。 1.5GHz以上はブートできませんでしたが、そもそもメモリが150MHz以上まわらないだけかもしれません。

ところで、私のCT-7VJD2ではFSBを139MHz以上にあげるとUSBが死ぬ(デバイスマネージャにUSB機器は認識されるが、いざデータ転送をしようとしてもできない)という問題がありまして、NOMADやデジカメを頻繁に利用している私には150x10ではイカンのです。

う〜ん、余裕を持って1.5GHz以上でまわりそうなのに、1.38GHz (138 x 10)がリミットというのも悲しいなぁ。 USBの問題はどうやらKT266そのものに由来するらしいのですが、KT266Aでは大丈夫なのでしょうか? あるいはSiS735では?

いやいや、そんな危険なことは考えてはいけない(^^;。 やっぱりL1クローズで138 x 11倍以上を狙うかな。 まぁ別にDuron 700@880でも特に不満はなかったんだけど、やっぱりlinuxのカーネル追っかけ野郎の私にとっては make が早くなるのはありがたい。

ところで、Duron 700からAthlon XPに換装するときに、ヒートシンク(アルファ PAL8045)を外そうとしたら、シンクどころか、シンクをマザーに固定するためのスタンドオフごと外れてしまいました。 こいつが外れると、もう一度固定するためには、ケースからマザーを取り外して、マザーボードの裏からナイロンナットで留めなおさないといけない。 というわけでヒドイ目にあいました。

でも、Athlon XPを1.4GHz弱で1時間ほど100%負荷の状態においても、BIOS読みで41℃ぐらいまでしかCPU温度は上がりませんでした(室温25℃前後)。 この冷却能力があるから、ガマンするとします。

あ、L1クローズを実験するにはまた外さないとダメ?

これでPalomino Ready? (2001.10.6)

そろそろデスクトップ版Palomino、Athlon XPがリリースされそうな昨今ですが、Palominoコアは対応BIOSでないと起動できなかったりするらしいですね。 以前、アキバにAthlon MPが出回り始めた頃に、CHAINTECHにメールしてみたら、「まだ発表されてないものなのでわからん」と言われ、アキバには出回っとるぞ!と文句を言ったら、「技術の人間に確認させます」と返事が来た後、音沙汰ナシ。

まぁ私のマザー、CHAINTECHの7VJD2のBIOSは4月11日版からアップデートがなく、ダメなんだろうな〜、このベンダーはあまり更新ペースが早くなさそうだな〜、と思ってたら、金曜日頃にいきなり6/4版、8/10版、8/29版が出ていた。 このベンダーは一体どうなってんの?

変更点はちょこちょこあるのですが、私の待ち望んでいる「support AMD new CPU」とか、「Palomino」なんて単語は出てきませんね。 DDRメモリの互換性を考慮して、2T Command Rate固定にされちゃうあたりがヨワヨワ。 やっぱりKT266はダメダメだよね。 FSB138MHz以上でUSBが死ぬのはKT266全般の問題みたいだし、早速改良版のKT266Aが出るみたいだし。

それはさておき、はたして本当にBIOSはPalominoに対応していないのか?を確認してみることにしました。

方法は単にBIOSイメージから、Athlon 4でもMPでもXPでも、いやこの際Palomino、Athlon-Hでも良いから、文字列を探してみようということです。 さて、BIOSイメージですが、実は単にバイナリエディタで開いても解読できません。 ROMイメージの中はいくつかのパートに分かれていて、個別にLHAで圧縮してあるんですね〜。 突撃実験室のAWARD BIOSを解析するで勉強させていただきました。 ありがとうございます。

というわけで、ダウンロードしたBIOSイメージをバイナリエディタで開き、0x00000〜0x1FFFFの部分を切り取って別ファイルとして保存し、lhaで解凍したものを再びバイナリエディタで開く。

おお!あります!あります!! Athlon MP、Mobile Duron、Mobile Athlon 4等のメッセージが! 4/11版にはありませんでしたが、8/29版には入っています。 というわけで、Palominoコアを認識することはできそうです。 ちまたには認識できてもSSEが使用できない状況になってるマザーもあるようですが、それは後でソフトで何とかなるらしいですし。

あとは私の希望として実クロック1.5GHz以上となるPalominoコアのCPUですね。 現在のCPUはDuron 700@880MHzですから、2倍くらいは欲しいところですしね。 できれば手頃な価格でね。 え?そりゃまだ無理? やはりここはまたパチンコの出玉に期待か!?

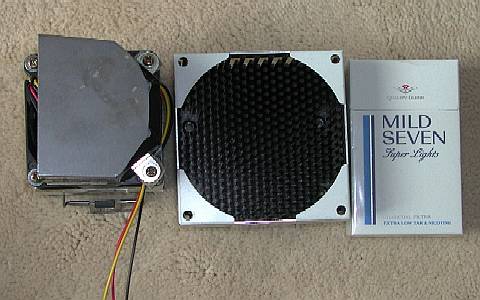

巨大ヒートシンク PAL8045 (2001.9.29)

私は、今までDuron700@900にアルファ社製PAL6035(アルファPAL6035でさらに冷え冷え参照)というヒートシンクを使用してきました。 PAL6035は、当時としてはかなり大きなヒートシンク(60x60x35mm)で、現在でもかなり強力な部類に入ると思いますが、最近ではSwiftechのMC462などさらに巨大なヒートシンクを搭載したCPUクーラーも出てきています。 また、バツグンの使い易さを誇るカノープスのFirebirdのような製品もありますね。

そんな中、アルファから新たに登場したのが、今回購入したPAL8045です。 このヒートシンクは80x80x45mmと、容積比ではPAL6035の約2.3倍という巨大なものとなっており、カタログ上の熱抵抗値も0.37℃/Wから0.28℃/Wへとさらに強力な冷却能力を持つものとなっています。 さすがにこれだけ巨大なヒートシンクを、ソケットの爪に引っ掛けて固定するのはツライのか、SocketA周辺の4つの穴を利用して、スプリングネジで固定する形になっています。 巨大さといい、固定方法といい、Swiftech MC462にかなり似ていますね。 とはいっても、素材やヒートシンクのつくりはPAL6035と同様、アルファお得意のCPU接触面に熱伝導性の高い銅を埋め込んだアルミ製で、無数の六角柱で表面積を稼ぐ構造となっています。

これだけ巨大なヒートシンクなので、さすがにマザーによってはソケット周辺のコンデンサ等に干渉したり、そもそも物理的にとりつけられない場合もあるようです。 購入を検討している方はMB互換性リストを確認した方が良いでしょう。 現在の私のマザーは、CHAINTECHのCT-7VJD2というマイナーなものなので、リストには影も形もありませんでしたが、自分で目視した限りではソケット周辺には充分な空間がありましたし、実際まったく問題なく取り付けることができました。

私の自宅にはケースファンがいろいろ転がっていたので、ファンなしモデルを購入し、とりあえずCOOLER MASTER製12V 0.12Aの8cmファンを搭載してみました。 PAL6035 + 3800rpm 6cmファンに比べて、PAL8045 + 2800rpm 8cmファンは、BIOS読みで5℃程度CPUコア温度が低下しました。

直径の大きなファンは、より低い回転数で同じ風量を稼ぐことができますから、騒音の面でメリットが大きいのです。 昔、PAL6035にダウンバーストを組み合わせて、8cmファンを取り付けてみたこともあったのですが、その時はCPU温度がやや上昇したため、断念して6cmファンに戻しました。 PAL8045でなら冷却能力も充分なようですし、おかげさまで私の環境での最大の総音源を抑え、ずいぶんと静かにすることができました。

SCSIカード不良? (2001.9.22)

こだわり続けてUltra160 (2000/05/13)で購入して以来、使い続けてきたDual channel Ultra160 SCSIカード、Iwill DU-3160ですが、とうとうお蔵入りにしてしまいました。

ダメージでかすぎ (2000/10/28)で、高価なUltra160 SCSIのハードディスクがおしゃかになって以来、メインマシンはありがちなIDEに移行してしまい、DU-3160はサブの2号機でほそぼそと運用してきたのですが、その後運良く交換してもらったIBMのUltra160ドライブも3〜4ヶ月経つ毎に不良クラスタが発生する不具合に苦しんできました。

- Win98の高速シャットダウンと大容量キャッシュで起きる問題かと思い、高速シャットダウンを無効に

- 壊れるのがUltra160のドライブだけなので、Ultra160ケーブルの不良を疑い、UltraWIDEのケーブルに接続してSEモードで運用

等の対策を行ったのですが、それでも何ヶ月か経つと忘れた頃にまた不良クラスタ発生。 そのたびにWindowsの起動不良に見舞われて、再インストールさせられるのに疲れてしまいました。 所詮サブマシンだしね。

というわけで、予備役から懐かしのUltraWIDE SCSIカード、TekramのDC390Fを引っ張り出してDU-3160とリプレースしてしまいました。

DU-3160に搭載されているQLogic ISP12160チップは、Adaptecが一度採用した製品を出した後、リコール騒ぎを引き起こしたような記憶がありますし、初期ロットには不具合が混入しているのかもしれません。 といっても、既に購入してから1年半以上経ってるし、そもそも数ヶ月に一回発生する不具合について、問題を切り分けて原因を究明するというのはあまりにも困難です。 実際、真の原因がDU-3160にあるのかどうかは定かではありませんが、これ以上この問題に時間やお金を割かれるのはイヤなので、DC390Fに環境を移行してしまいました。

あぁ我ながら後ろ向きだ。 ちと疲れてるかなぁ。

PCでTVを見よう (2001.8.18)

今回のお題は、「PCでTVを見る」です。 なんで今さら、というと、子供がNHK教育の子供番組が大好きなんです。 「そんなの見たい番組をビデオに録っておけばいいじゃん」って思うかもしれませんが、放送してない時間もビデオで見たがるわけで、テレビもビデオも奪われたらどうしようもなくなるわけです。

古くはTVパソコンをうたうメーカー製パソコンもありましたが、現在では単なるTVチューナーだけではなく、MPEG-1/2録画やタイムシフト再生等に対応したものがトレンドみたいですね。 ハードウェアでMPEG録画できるものもありますし、画質やCPU負荷がずいぶん変わってくるようですが、私は安価なソフトウェアエンコードのものにしました。 で買ったのは、AOpenのVA1000です。

VA1000の詳細は上記リンクを参照、ってしかしこのページは日本語めちゃくちゃだね。 このクラスの製品では一般的なConexantのbt878を搭載し、TVアンテナ、コンポジット及びS-VHSのビデオ入力、外部オーディオの入力端子、それから付属リモコンの接続端子があります。 箱にもWebにも書いてないけど、音声はモノラルのみです。 付属ソフトウェアは、AOpenオリジナルのユーティリティ(機能は最低限。録画はAVIのみ)と、IntervideoのWinDVR(このジャンルの定番ソフト。MPEG録再・タイムシフト再生対応)です。

で、早速セットアップ。 この手のボードはCPUやチップセット等のノイズ源から遠い、下側のPCIスロットに付ける方が良いらしいので、そうしてみました。 まぁ製品のクラスからいっても、たいした画質は望めないのは分かってるんですけどね。

ところが、WinDVRを立ち上げると固まる。 おいおい....。 AOpenのサイトからアップデータを落としてドライバやWinDVRを最新にしても変わらず。 ちなみにCtl+Alt+Delを押して、青画面にしてから再起動しないで継続にすると、動き出します。 でもしばらくするとまた固まる。 繰り返していると、動作中も画面だけで音が止まったり、逆に音だけで画面が止まったり。 なんじゃこりゃ〜

試しにこのジャンルのもう一つの定番ソフト、CyberlinkのPowerVCRでも試してみましたが、症状は変わりませんでした。 フリーのTV視聴ソフト、DScalerもフリーズ。 AOpen製のユーティリティだけは固まらずに動作するんですけどね、そうでなくても良くはない画質がさらに悪化する上、録画はAVI形式でしかできなくなるんですわ。

Webでいろいろ検索して情報を集めてみると、このカード、結構フダ付きみたいですね。 画質やチューナーもさることながら、AMD系CPU、VIA等のチップセットではダメな人はとことんダメみたい。 一応、考えられることとして、

- 全てのドライバを最新にする

- サウンドカードを別の物に変えてみる

- チューナカードのIRQを共有しないようにする

- PCIスロットの挿す位置を変える

等、いろいろ悪あがきしてみたが、症状は改善しませんでした。

とりあえず、ショボい付属ユーティリティではTV再生ができるので、単なるTVチューナーカードを買ったと思うことにして、あきらめるかな〜。 2号機にセットアップして確認してみる手もありますか。 まさに、安物買いの銭失いを地で行ってしまったのか?(ToT)。

で、最終的にどうなったかというと、なんとビデオカードのBIOSをアップデートすることで症状は改善しました。

| タイトル | ジャンル | 結果 | BIOSアップ後 |

|---|---|---|---|

| WinDVR(付属) | TVビューア/MPEGキャプチャー | フリーズ | ○ |

| PowerVCR II | TVビューア/MPEGキャプチャー | フリーズ | ○* |

| DScaler | TVビューア(フリー) | フリーズ | ○ |

| AOpen製ユーティリティ | TVビューア/AVIキャプチャー | ○ | ○ |

といっても、私の使用しているビデオカード(Guillemot 3D PROPHET II(GeForce2) GTS 32MB)では、購入当初からBIOSは2.15.01.07.00のままでGuillemotからはアップデータは公開されていません。 で、M3DZoneにあった流出モノのリファレンスBIOS(3.15.01.02.00)を、「ベンダーIDは合ってるけど、サブシステムIDが違うぞ!」と怒られながらも強引に書き込んでみたら、OKだったわけです。

今回もかなり四苦八苦しましたが、なんとか当初の目的を達することができました。 どうも最近トラブル関係のネタが多いような...。 にしても、なんで流出モノ(怪しい(^^;)なんて使わないとイカンのじゃ。

電源だって静かにしよう (2001.7.15)

突然ですが、あなたのPCはうるさくないですか? PCの中には、CPUファン、電源ファン、ケースファン、ハードディスク、CD-ROMドライブ等の様々な回転体があり、これらの回転する音、風切音、さらにはケースに共振して出るビビリ音など、多種多様な音を奏でてくれます。 私のPCはリビングに置いてあるわけですが、やはり自宅の中心、家族の過ごす時間の長い場所ですから、できる限り静かな方が望ましいわけです。

で、今までにもいろいろとやってきたのですが...

と書き始めたら、前フリがものすごく長くなってしまったので削りました。

そのうち別の形でアップしたいと思います(07/28、PCの静音化にアップしました)。

え〜、というわけで今回私が取り組んだのは、ATX電源に内蔵されているファンの変更です。 私はケースファンの7V化、CPUファンの大径化&低速化等を既に行ってきましたが、実はDELTA製300W電源に入っているファンも結構うるさかったのです。

というわけで早速電源を腑分け。 中は高電圧がかかっていて感電の恐れがありますから注意しましょう(ぉ)。 まぁとりあえずコンセントを外してから、スイッチを何度か押して、電源内部のコンデンサ等に残っている電気を抜いてから作業に入ります。

あれ?ファンを外そうとしたら、電源ケースの枠に引っかかるし、邪魔になってる基盤はネジを外しても、接続されているコードが短くてほとんど動きません。 しかたがないので、電源ケースの枠をペンチで無理やり変形させておいてファンを引っこ抜きました。 元から入っているファンは、12V 0.18Aの8cmファンです。 スペックからして3000rpmを超えるファンと思われますから、うるさいはずですね。 とはいうものの、当然必要だから高速なファンが入っているわけで、電源も結構発熱するものです。 いきなりファンを止めてしまうのは結構危険でしょう。 高級なATX電源では温度を検知して回転数を変えるファンが入ってたりしますので、ちょうど手近にあったSANYO製の可変速ファンに入れ替えることにしました。

さて、ひん曲げた枠をまた強引に元に戻し、ケースに収めてコネクタを接続。 ぽちっとな。 おぉ、結構静かになったぞ! ん?ていうか静かすぎないか? 覗いてみると...、あの〜ファンが回ってませんが。

そりゃ〜、静かになるわな。 試しにしばらく使ってみると、ケースの外から触ってみても分かるほどに熱くなってきました。 あおりを受けたCPU温度もじわじわ上昇して、起動後30分もすると70℃を超えてハングアップ。

こりゃイカンということで、もう一度やり直し。 コードが短すぎて作業がやりづらいし、今後またファンを交換しなくてはならなくなった時に備えて、コネクタを付けてみました。

今度はフタを閉める前に電源を接続してみてちゃんとまわるか確認してからセットアップしました。 どうやら先ほどは短いコードを適当につないだので、接触が悪かっただけみたいですね。 今度は念を入れてハンダ付けしておきました。

う〜ん、少しは静かになったような気がします。 プラシーボかもしれませんけどね。

私もようやくDDR化 (2001.7.7)

DDR SDRAMがデビューしてから半年ほど経ち、当初はRDRAM並に高かったお値段もずいぶん下がってきました。 というか、最近の異常なほどのSDRAMの価格下落にひきずられたのか、DDRもすばらしいお値段となってます。 なにせ半年前に購入した256MBのSDRAMのお値段にちょびっと足しただけで、PC2100(CL2)のDDR 256MBが2本も買えてしまった(^^;。 DDR(Double Data Rate)といっても2倍なのは連続転送時の帯域幅だけですから、実用途ではせいぜい10%程度しかスピードのメリットはないようですし、ついこの間までは「価格差を考えればわざわざ買うほどのメリットは無い」と思ってた私ですが、ここまで安くなってくると、ちょっとパチンコが当たれば買えるじゃん、と方針転換してしまったわけで。

ちなみに購入したものは、信頼のMicronチップ搭載ではなく、安価なNanya製チップ搭載のノーブランドです。

Nanya製チップは安定性、特に複数枚挿しした時の安定性等に難があるというウワサも聞きますが、とりあえずVIAのバリデーションを通ったというシールは貼ってありました。

それに私が購入した店では、「購入したメモリが自分の環境では相性で動かなかった場合、別チップを搭載したメモリと交換してくれる」という相性保証をしてくれてまして、あぁ便利な世の中になったもんだなぁ、としみじみ。

早速、先日購入したChaintech CT-7VJD2にセットアップ。 ウワサどおり、マザーに付属のターミネータをSDRAMのスロットに挿さないと、ビープ音がしてブートできませんでした。 ターミネータさえ挿せば、とりあえず何も問題なく2枚挿しの512MBが認識され、WindowsもLinuxもブートできました。 フリーのメモリチェックソフト、memtest86でも一通りのテストはクリアしました。

が、3Dゲーム等で負荷をかけると数分でハングする、という問題が発生しまして、しばらく悩みました。 結局、BIOS設定をいろいろいじってみた結果、「DDR Command Rate」を1Tから2Tに落とせば安定することが分かりました。 まぁCLは2、インターリーブも4wayで大丈夫なので、良しとしましょう。 Webで検索したら、GIGABYTEのKT266マザーでもNanyaチップのメモリでは2Tでないと安定しないという人がいましたし(CrucialのMicronチップ搭載メモリに変えたら安定したとも)、そんなもんなんでしょう。

どうせどっちでもメモリベンチマークとかでないと差は出ないだろうし、安さが全てだ(^^;ということで。

USBヤワヤワ (2001.6.30)

先日購入したCHAINTECHのKT266マザー、CT-7VJD2ですが、特に動作上の不具合もなく快適に利用できて...、あれ?USBがまともに動いてないぞ?

私が持ってるUSB機器といえば、クリエイティブ・メディアのMP3プレイヤーNOMAD II MG、ニコンのデジカメCOOLPIX 880なんですが、どちらもUSBに挿すとデバイスマネージャには認識されてくるのですが、いざ付属ユーティリティでデータの読み書きをしようとすると、しばらく砂時計になって、「xxxが認識されませんでした」とエラーが出てきます。

最初はさっぱり原因がわからず、某OSβ2の問題かとMEに戻したり、VIAの4in1ドライバを最新版にしたり、USBフィルタドライバを入れたり/外したりしましたが、症状はまったく変わらず。 思い余って、CT-7VJD2の代理店をしているアイルにメールしてみたりもしましたが、原因がさっぱりつかめませんでした。

どうしよ? MP3もデジカメも2号機につなぐか? マザーをまたまた買い換えるか? と悩んだのですが、試行錯誤しているうちにようやく原因が判明。

FSBのオーバークロックでした。 すみません! 危険です。物は投げないでください! 危険です!

アイルのサポート係の方、申し訳ありません。 普通なら第一に疑うべきところだったのですが、まさかUSBのデータ転送の時だけ(デバイスの認識は問題ないし)発生する問題が、FSBのオーバークロック、しかも33MHz(133÷4)から35MHz(140÷4)という程度で発生するとは思いつかなかったんです。 古くはASUS T2P4の時代から、この間まで使っていたABIT KT7まで、こんなわずかなFSBのオーバークロックで、こんな症状が発生したことは無かったもので。 いや、たとえわずかであってもオーバークロックですから、どこかに問題が発生する可能性があるのは分かりますけど。

それにしても、本当にこの程度でついてこなくなるって、いくらなんでもこのマザー、ヤワすぎない?(まだ言ってる)

ハードディスク昇天? (2001.6.23)

本業が多忙で2週間ほど更新が滞ってしまいました。 さて、今回はハードディスクの換装です。 自宅のメインマシンでは、IBMの7200rpmのハードディスク、DTLA307030を使ってきました。 このハードディスクは、高速でかつなかなか静か、その上、IBMからダウンロードできるツールでさらなる静穏化も可能、というわけで自作心をくすぐる定番アイテムとして人気でした(現在は1プラッタ20GBの後継機種が出てます)。

このハードディスクは、未使用時にはヘッドのアームがディスクの外側のランディング・ゾーンに格納されていて、電源ON時には「ギギギギギ」という音がしてディスク上に移動してきます。 ところが、先日電源を投入したら、「ギギギ、ガッ!ギギギ、ガッ!ギギギ、ガッ!」と怪しげかつ苦しげな音がして、BIOSから「Primary Master fail」とメッセージが出て、認識されなくなってしまいました。

「うぉ〜、データをバックアップしたのは何時だっけ?」と冷や汗をかきましたが、こういうときの裏技、ハードディスクを叩く、ゆする(電源をはずした状態で、あくまで軽くね)等してあがいてみたところ、とりあえず認識されるようになりました。 長い間、電源が投入されていなかったハードディスクは、時にグリスが固化し、トルク不足でスピンアップできなくなることがあり、こういう危険な業をすると回復することがあるのですが、私の場合はほぼ毎日、電源ON/OFFを繰り返している環境なんだけどな〜。

とはいえ、私も奥さんもメールその他でフル活用しているメインの環境に、いつ再び死ぬとも分からぬ状態のハードディスクを使い続けるわけにはいきません。 しかたなく代替機種を投入することにしました。 給料日&ボーナス前で予算も厳しいし、何より昨年から次々と私を襲うハードディスク死亡(しかも最新の7200rpm級ばかり。古いヤツはみなノー・トラブルだというのに)のトラウマもあり、富士通の5400rpmハードディスク、MPG3409AT (40GB)にしました。 最近は5400rpmクラスもかなり高速化してきましたし、今の私は別にベンチ小僧というわけでもないですしね。

ちなみにこのハードディスクのスペックは、1プラッタ20GB(x2)、キャッシュは2MBで、流体軸受を採用したモデルです。 DTLAと比べて回転数が低くなったこともあり、非常に静かになりました(今やCPUファンと電源のファンの音しか気にならない)。

とりあえず、いつ死亡するとも分からぬ、DTLAをマスタ、新しいハードディスクをスレイブにして、Winを起動。 Windowsから何から全コピー(スワップファイル、WINDOWS\ttfCacheは除く)で、古いディスクを外し、新しい方をマスタにして、フロッピーで立ち上げ、FDISKでアクティブ化。 結局データは何も失われずに済んだし、OSからアプリから再インストールするという面倒な事態もまぬがれたわけで。

DDR・SDRのコンボ・マザー (2001.5.26)

先日のAKIBA PC Hotline!でも紹介されてましたが、CHAINTECHのSocketAマザー、CT-7VJD2を購入しました。

このマザー、VIAの最新チップKT266(VT8366/VT8233)を搭載したマザーで、最大の特徴はDDRx2、SDRx2のメモリースロットを持つ、いわゆるコンボ・マザーであることです。 VIAのKT266やALiのMAGiK1等は、チップレベルではDDRもSDRもサポートしていますが、両方のスロットを装備したコンボ・マザーはそれほど多くはありません。 まぁ、安定性やパフォーマンスに影響が出るでしょうし、マザーのレイアウトも苦しくなるし、コストもかかるでしょうからね。 でも、私は普通のSDRAMしか持ってないし、今わざわざ購入するほどDDRにメリットはないと思ってますから、モノは試しということで、このマザーを買ってみたわけです。

ちなみに両方のスロットを装備してはいますが、排他使用ということでDDRとSDRは同時には使えません。 また、DDRを使うときはSDRのスロットに付属のターミネータを付ける必要があるようです。 この辺気になるよな〜。 VIA Hardwareでも、「テスト用のリファレンスマザーではターミネータが必要だが、最終的なリテール・バージョンでは不要になる」って言ってたような気がする。 GeForce3じゃあるまいし、問題アリの初期ロットってことにはならないと信じたい(笑)。 そのほか、サウンド機能をオンボード搭載してますが、VIAのサウスに内蔵されているサウンド機能ではなく、C-Media 8738(6ch版)というサウンドチップを使ってます。 このチップを搭載したサウンド・カードは5,000〜7,000円ぐらいで見かけますから、これはお買い得といえるでしょう。 ATXのバックパネルには6ch分もコネクタがないので、通常の2ch以外は付属のブラケットを使う必要があります。 それから、最近はノースブリッジにヒートシンク・ファンを付けるのが流行りですが、このマザーは大ぶりのヒートシンクのみになっています。

その他、オーバークロック関連の機能はこんなもんです。

- FSBはBIOSから変更可能。100〜132MHz(ジャンパで100MHz設定時)/133〜166MHz(133MHz設定時)を1MHz単位

- 倍率はジャンパ設定のみ。自動/5〜12.5倍

- CPUコア電圧はBIOSから変更可能。標準〜+0.3V

最初に購入したマザーが初期不良でまったく起動できなかったり、ケースのPowスイッチが壊れてリセットスイッチで代用する羽目になったり(^^;と、まぁいろいろありましたが、ハードのセットアップはなんとか終了。

現在、わけあってOSが某β2(しかもクリーンインストールでなくMEからアップグレード)なんですが、マザーを換装後、自動でデバイスの認識が進み、ドライバが読み込まれて一件落着...、とはいきませんでした。 PCI絡みのデバイスが標準デバイスになってしまい、AGPコントローラもデバイスマネージャに表示されません。 VIAの4in1ドライバ4.31のWindows2000用ドライバを入れたら、デバイスマネージャからは正常に認識されるようになりました。

ちょっと試しにいくつかベンチマークをとってはみましたが、まぁOSから何から条件が異なるので、ここで詳細を述べるのはやめておきますが、少なくともABIT KT7(KT133)と比較する限り、メモリ周りのベンチは敗北、ディスク関係では勝利ということのようです。

メモリについては、KT266は最新のチップセットですから、チューニングがまだ進んでいないこと(4月11日付BIOSでも「Improve memory performance」とか言ってるし)が最大の理由だと思いますが、コンボ・マザー故の不利もあると思われます。 ベンチマークの部屋のSandra2001の結果でみても、KT7はメモリ周りのBIOS設定が非常に豊富で、ツメていくと非常に良好なパフォーマンスを示しましたしね。 今後のBIOSアップデートに期待したいところです。

ディスクについては、KT7ではATA-66までしかサポートしない686Aでしたから、ATA100をサポートした最新チップセットの面目躍如といったところでしょうか。 単純なベンチでは確かめようがありませんが、ハードディスクで大容量データを転送しつつ、PCIに負荷をかけるようなケースではV-Linkのメリットがさらに出てくるのかもしれません。

付録CDは、全マザーボード共通版のようで、いろんなチップセット、サウンド、ネットワーク、グラフィック系のドライバが入っています(Intel版とAMD版があるようです)。 さらに、Norton AntiVirus(日米独仏伊中台スペイン版))、インターネットでのショッピング・アシスタント、フィルタリングソフト等々が入っているらしい(ショップの話によると、CDの中にはWinDVDまで入ってる(私も確認)。ただし、シリアル番号がどこにもないのでインストールできないらしい(ぉ。 CHAINTECHのWebサイトによればオーバークロック・ユーティリティも入ってるということですが、CDの中には見つかりませんでした。

それにしても、私のマザー遍歴はASUS×2→AOpen→EPoX→ABIT、そしてCHAINTECHと段々マイナー路線(というか非主流派)に入ってきてるような気がするなぁ(^^;。 CHAINTECHのWebサイトは回線がかなり貧弱なみたいで、CATVをもってしても結構ツライものがあります。 アメリカ、ロシア、デンマーク、ユーゴ、ラトビア、ポーランドにもサイトがあるらしいので、本家台湾以外を見たほうが良いのかもね。 それにしても、何故にこんなに東欧圏が豊富なのだろ?

NOMADII MG (2001.4.28)

実は購入したのは少し前なのですが、クリエイティブ・メディアのMP3プレイヤー、NOMADII MGを購入しました。 PCのWindowsやLinux上ではMP3を頻繁に利用してきた私ですが、今まで携帯MP3プレイヤーは購入しようとはあまり考えていませんでした。 というのも、私の通勤時間は短いし、利用する機会があまりないし、結構なお値段がするものですから、もっと優先順位の高い別のアイテムを購入してしまい、先送りされ続けてきたのです。 じゃあ何故今回購入することになったのでしょう?

理由というか、経緯はかなり馬鹿馬鹿しいものです。

- パチンコでたまたま結構勝ってしまいました。で、陳列されている景品にMP3プレイヤーを発見。ついでで持ち帰ってみる。

- digit@l wayという会社のMPIOとかいうヤツだったんですが、箱を開けてみたら、

内蔵メモリはありません。別途購入してください

(どうせそんなことだと思った) - で、深く考えずに(後から考えれば、これが失敗のはじまり)、オリンパス製64MBスマートメディアを購入。

- 持ち帰って早速MPIOに差してみるとまったく認識されず。digit@l wayのWebサイトに行ってみたら、ユーザー・コミュニケーションのコーナーでカナダやらどこやらの人々が同じような症状を訴えてました。 結論は「32MBまでのスマートメディアしか対応してない(らしい)」ということ。 お〜い、マニュアルにもWebサイトにもそんな話はどこにもないぞ〜。

- 泣く泣く、32MBのメディアを新たに購入。で、これは無事解決。

- となると、宙に浮いた64MBメディアが問題。手持ちのデジカメはCFだしなぁ。あ、そういえば奥さんがMP3プレイヤーを欲しがっていたなぁ。

- というわけでいつものごとく順序がおかしいのですが(^^;、64MBのスマートメディアが使えるMP3プレイヤーを探していて、行き着いたのがNOMADII MGというわけです。

まぁ録音機能も付いてるし、ラジオも聞けるし(どっちも全然使ってないけど)、内蔵64MB+スマートメディア64MBということで、ずいぶんたくさん曲を入れておけます。 ちなみに私は大体96kbps前後のVBRでMP3化してるので、CD4枚分ぐらいは入ります。

ちなみに、この話には後日談というか続きがあって、購入したNOMADII MGに64MBスマートメディアを挿したら、ちゃんと認識されたんですが、付属ソフトのPlay Centerからメディアをフォーマットしたら、「不正なフォーマットです」と言われて、以後は二度と認識できなくなってしまったんです。

メディアを購入した店で交換してもらったら認識できて、以後今まで使っているのですが、先日たまたまクリエイティブ・メディアのページを見ていたら、オリンパス製スマートメディアをお持ちの方へと題して、こんなことを書いているじゃあ〜りませんか。

どうしよう? 交換してもらう前に「オリンパスの別のメディアに交換してみましょう。それでダメなら別のメーカーのものと交換します。その場合は差額は負担または返金します」と言ってくれてたんですよね。 お〜い、そんな相性問題があるなら、もっと早く言ってくれよ〜。 どうしよ? 今さら別メーカー製に交換してくれるだろうか? 現在オリンパス製で使えてはいるものの、いつまた認識不能になるのかと結構不安な日々を過ごしております。

- 追記:6月22日付で「一部スマートメディアとの互換性向上」等を行ったバージョン2.04.01のファームウェアがリリースされています。これで枕を高くして眠れそう(^^;。

デジカメ・パワーアップ (2001.2.3)

私は98年12月に購入したオリンパスのC-900Zoomという130万画素のデジカメを今まで使い続けてきました。 デザインは結構気に入ってましたし、最新のデジカメに比べれば画素数が少ないといっても、Webやはがきに載せる写真を写す分にはそれほど不足を感じていませんでした。 とはいいつつ、

- シャッターボタンを押してから実際に切れるまでのタイムラグが結構ある

- 一度写すと次の写真が取れるまで時間がかかる

- 結構ピンボケ、手ブレする(特に光量不足のシチュエーションでは)

まぁそれなりに不満な点もあったわけです。 3番目に挙げたのは、本人の腕の悪さもあるわけなんですが、1番目や2番目については結構深刻です。 特に、娘を撮るときなんかは相手がチョコチョコ動きますから、シャッターチャンスを逃すことがよくありました。

そんなわけで今回購入したのが、ニコンが昨年9月に発売したCOOLPIX 880です。 C-900Zoomとスペックを比較すると、こんな感じ。

| COOLPIX 880 | C-900ZOOM | |

|---|---|---|

| 撮像素子 | 334万画素 1/1.8インチCCD | 131万画素 1/2.7インチCCD |

| 最大記録画素数 | 2048x1536 | 1280x960 |

| ズーム | 光学2.5倍 | 光学3倍 |

| レスポンス | レリーズタイムラグ約 0.1 秒 撮影間隔 2コマ/秒(Max) | |

| 記録メディア | TypeI コンパクトフラッシュ(別売) | スマートメディア(8MB付属) |

| ファイル形式 | JPEG、TIFF、QuickTime | JPEG、TIFF |

| 電源 | 2CR5リチウム電池×1又は専用充電池 | 単3電池×4 |

| インターフェース | USB、シリアル、TV/OUT | TV/OUT |

カメラについては全然詳しくないので、大まかなスペックに触れるにとどめます。 私は「5測距点によるマルチエリアオートフォーカス」とか「256分割マルチ測光」とか言われてもさっぱり分からないし、絞りとかマニュアル操作なんてほとんどしないし。 だけど、夜景やら花火、逆光等の私なんぞには綺麗に撮りづらいシチュエーションでも助けてくれるCOOLPIXの11種類のシーンモードはなかなか良さげ。 試しに、夜に自宅のベランダから夜景を撮ってみると、「AUTO」だと真っ暗なのが、「夜景遠景モード」だと綺麗に写してくれました。 でも、白熱灯の室内で「パーティーモード」にしたら、ざらついた感じで全然綺麗じゃなかった。

後は、COOLPIXってAFでピントが合わないとシャッターが下りない仕様になってる(?)みたいで、押したのに撮れないことがあるんですよね。 C-900Zoomはそれでもピンボケ状態で写しちゃうんで、チトとまどいました。 まぁどちらがいいのか分かりませんが、これも設定でどうにかなる話なのかな?

う〜む、もう少しマニュアルをちゃんと読んだり、情報を収集して、使い込まないといけませんね。

C-900ZOOMからの2年の技術進歩はめざましいものがあるようで、これだけ性能アップしてるのに、COOLPIXはコンパクトで結構軽く仕上がってます。 まぁ単3電池を4本も入れれば重くなるのは当然だし、単3には入手性とか価格のメリットがあるわけですが。

最後に、COOLPIX 880についての不満というか、お値段がね...。 確かに300万画素級にしては安いんだけど、付属品がろくについてないので、色々必要なものを買い足すと結構なお値段に(^^;。 まぁ容量の小さい記録メディアを付けられても、結局別に買わないといけないわけだから、こういうパッケージングも一つのやり方ではありますけどね。

Ultra160 復活 (2001.1.13)

昨年、「ダメージでかすぎ」の回でお伝えしたとおり、購入後半年でUltra160 SCSI対応HDD、ATLASVが逝ってしまって以来、さすがに高額なSCSI HDDにこれ以上投資する気が失せていました。 購入した店では無償保障期間は購入後3ヶ月なので、5ヶ月で逝ってしまった私は対象外だろうし、本当にHDDの故障か、友人のところで動作確認してもらう為に預けっぱなし。 完全にあきらめモードに入っていました。

今さらながらに、購入した店に「IDEがこれだけお得な時代に、わざわざ高額なSCSIを買ったのに、これじゃ悲しすぎます。修理にいくらかかりますか?」とお伺いのメールを未練がましく送ってみました。

ところが、「申し訳ありませんでした。同型番のものは在庫がないのですが、同等品に交換いたします。代替品の方が高額な場合は差額を頂きますが」とのご返事。 え?だって保障期間過ぎてるんですけど、いいんですか?

こんなウマイ話があっていいんだろうか。 半信半疑で店頭に行ってみたら、本当に交換していただけました。 「そうですよねぇ。IDEの10GB、20GBぐらいのならあきらめがついても、Ultra160 SCSIのじゃツライですよね」 「Quantumに問い合わせたら、『修理に出したら6万円ぐらいかかる。本社に送って対応するので時間もかかる』って言われちゃったんですよ。申し訳ないですが、こちらのIBMの製品でよろしいですか」

泣きましたね。 私はてっきり「保障期間を過ぎてしまうと、どうしようもないですね」って言われると思ってたし、それが普通だと考えてたんですが。 あぁ、もう私の中のT-ZONE株は赤丸急上昇です(去年も似たようなことを他店について言ってたような)。 ご対応いただいた店員の皆様ありがとうございました。

で、代替品としていただいたのが、IBM DPSS-318350。 スペックは、7200rpm、18.3GB、内蔵キャッシュ4MB、インターフェースは当然Ultra160 SCSIで、平均シークタイムは6.8msと、ほぼATLAS Vと同等といって良いでしょう。 若干(というかかなり)動作音がうるさいですが、まぁサブPCだし、良しとしましょう。 というか、本当に代替品がいただけた、というだけですごく感動モノでした。 あぁ、21世紀って素晴らしい時代になりそうだなぁ。

近頃流行のアルミケース (2001.1.7)

21世紀の初物欲の対象となったのは、アルミケースでした。 「今後物欲は抑えるとかいってなかったか?」というツッコミがあちこちから聞こえる...。 は!幻聴か?

というわけで、購入したのはCoolerMaster社(日本語ページ)の新型ミドルタワー、ATC-201-S21です。 思えば、前作のATC-200シリーズを店頭で見たときに、オーディオ機器を思わせるクールな外見に一目惚れしたんですよね〜。 1年以上我慢してたんですが、結局購入してしまいました。

このケースは当然総アルミですから、重量は約5kg(電源約2kgは含まず)となかなか軽いです。 おかげで持ち帰りは、かつてTQ-700をアキバから持って帰ったときよりは楽だったような気がする(でも体力も落ちてるので、やっぱり同じくらいかも(^^;)。

スペックは5インチベイ×4、3.5インチベイ×2、3.5インチシャドウベイ×4といったところで、特徴は前面吸気×2、上面排気、背面排気の4つのファンを標準搭載しているところでしょう。 ちなみに私の購入したモデルはDELTA製の300W電源を搭載してました。 まぁ、これ以上の細かいスペックはCoolerMasterのWebサイトでも見てもらうとして、とりあえず使用感などを。

- 「うるさい」

う〜む、やはり4つもケースファンを搭載しているせいか、そもそもDELTA製電源のファンもうるさいのか? 今まで2号機で使っていたTQ-700mk2と比べてうるさいなぁ。 せっかくリビングに置いて使用していても、かなり気にならないレベルまで静音化を図ってきたのだが。 とりあえず前面の2つのファンを1つ止め、上面排気ファンも止めてみたら、少しだけマシになった。 今後の課題。

- 「3.5インチベイがケースに造りつけ」

ハードディスクを増設や交換するたびに、ケースの側板を両方外さないとイカン。 どうしてもTQ700と比べてしまうのだが、TQではシャドウベイがカートリッジ状になっていて、前から引き抜くことができて、それがすごい気に入ってたのだが。

- 「どうせならファンもパルスセンサー対応に」

ケース付属のファンは旧来の4pin電源のもの。 これでは計測マニア(笑)のニーズを満たせないでしょう。 ATXマザーに挿せるパルスセンサー付の3pinタイプにして欲しかった。 4つもマザーに挿さらんとか、挿して大丈夫かは別にして。

まぁ3番目はほとんど言いがかりですね。 とはいえ、これだけのお値段がする高級ケースなわけですから、ケースファンはちょっとくらい値が張っても、静音タイプとか、センサー付可変速のものにした方が良かったのではないかと思います。

まぁいずれにしてもケースは、一度買うとなかなか買い換えるものではないので、買うときには納得できる良いものを選んでおきたいものですね。

とりあえず2号機のTQ700の中身をごっそりATC-201に移したわけですが、予備役からEPoXのATX Super7マザーを復活させて、現在の1号機のCPU、ハードディスクをTQ700に入れようと思ってます。 昨年末のSDRAM購入は、乱心だったわけではなく、このための布石だったというわけで。 あれ、それに何の意味が...。やっぱり乱心か!?(笑)。