「物欲の記」:2002年

プリンタ&ビデオカード (2002.12.31)

今年最後のお題は、プリンタとビデオカードです。 プリンタについてはTOPページのお知らせに書いたとおり、4年間使ってきたエプソンのPM770Cが年賀状印刷という最も重要な時期に故障し、仕方なくリプレースする羽目になったものです。

- インクの入手性や価格を考慮してメーカーはエプソンかキヤノン

- ランニングコストや無駄を省くという意味で、インクは独立型

- 写真画質はそこそこでいいので、ハイエンド機で採用されている6色までは不要

- 現在プリントサーバ機能を持ったルータを使用しているので、パラレルポートを備えていること

- やっぱりできるだけ静粛性が高く、印刷速度も速いほうがベター(PM770は夜中に年賀状を出力してると結構うるさかった)

というあたりをチェックポイントにして、ちょっと下調べ&店頭でチェックした結果、キヤノンのPIXUS 850iにしました。 究極の画質は求めていませんので、コストパフォーマンスからいって各社のハイエンド機は対象となりませんし、キヤノンのPIXUS 950iはUSB 2.0/1.1のデュアルでパラレルポートを備えていませんので選択から外しました。 で、やっぱり私の性格上、ローエンドの機種も選びたくないし、ということで(^^;。

PIXUS 850は基本的に上記の条件を満たしています。 実際、印刷速度と静粛性もPM770とは段違いで、4年間の技術の進歩を感じますね。 もちろん印刷の品質も向上しているのですが、これは速度や静粛性ほどには極端な差は感じられません。 プリンタの印刷品質という面では、普通の人間に認識できる範囲ではそろそろ臨界に達しているような気もしますね。 あとは、黒色には顔料系のインクが採用されていることもあり、年賀状の宛名側の印刷も非常にきれいです。

二つ目のお題はビデオカード、今回購入したのはATIのRADEON 9500 PROチップを搭載したATI純正カード、RADEON 9500PROです。

RADEON 9500PROはATIのDirectX9世代の新チップ、R300コアを採用したものです。 現在の同社のハイエンドである9700PROとコアは基本的に同じもので、動作周波数やいくつかの機能が制限されているようです。

| RADEON 9700 PRO | RADEON 9700 | RADEON 9500 PRO | RADEON 9500 | |

| コアクロック | 325MHz | 275MHz | ||

| メモリクロック | 620MHz | 540MHz | ||

| レンダリング・パイプライン | 8 | 4 | ||

| メモリ・インターフェース | 256bit | 128bit | ||

まとめると、9700PROからコアとメモリの周波数を引き下げたものが9700(現在はまだ製品が出ていないようです)、9700からメモリ・インターフェースを128bitに制限したものが9500PRO、さらにレンダリング・パイプラインを半減させて4にしたもの(さらにメモリサイズの上限を64MBにしたもの?)が9500、ということになっているようです。

実はこんなことを気にして買ったわけではありません。 最近3D系の機能を利用するアプリ(というかゲームだね)はあんまりしてませんし、今までメイン環境で使用してきたGeForce4 MX440でも特に不満はありませんでした。 なんですが、いろいろ事情があってDVIインターフェースを備えたビデオカードが欲しくなり、これもまた現在の環境より性能的に劣るものは買いたくないし、ハイエンドのものは高価すぎるし、ということで選んだものです。

というか私の使ってるGeForce4 MXがDVIを備えてさえいれば、まだこのままで良かったんですけどね。

まぁ一応、DirectX7世代のチップだったGeForce4 MXでは拝むことのできなかった3DMark 2001の全テストを見ることができましたし、スコアもほぼ倍増(5907 → 11034)はしました。 GeForce4 MXはファンレスだったのが、ファン付になったのでちょっとうるさくなったのは残念ですが、これはそのうち対策を考えることにしましょう。

ちなみにLinuxでの動作については、現在使用している Vine Linux 2.6はXFree86-4.2.1を採用していますが、最新のCVSからバックポートしたドライバを含んでいるため、radeonドライバで問題なく動作しました。 ただし、Xconfigurator等では自動で設定してくれません(vesafbにされちゃいます)ので、自分でXF86Config-4を書き換える必要があります。

というわけで、全般的には保守的というか、セカンド・ベター的な考え方になってますが、昨今ではハイエンドは確かに性能は上だけど、それ以上に値段が高くなっていること、普及機種でも実用上は十分な性能を備えるようになってきたことを考えれば、まぁしごく当然の成り行きではあると思います。

来年はどんな年になるんでしょうね。 私としては、物欲を刺激するアイテムが、できれば手頃な値段で出てきて欲しいものですけどね。

コードレス&光学マウス (2002.11.30)

巷でもよく言われる話ですが、マイクロソフトってハードは良いものを作りますよね。 私は昔々からあるナスビ型のマウスが、その握り具合、適度な重さ、動かしたときの感触等から気に入っています。 今まで使っていたマウスも、伝統のナスビ型にホイールだけが追加されたヤツを愛用してきました。

しかし、とうとう愛用してきたマウスのホイールが非常に回りにくくなってきてしまい、買い替えを検討することになりました(どうもこのマウスは周りの人々をみても、3年ぐらい経つとホイールが回りにくくなってきますね。 ボールは簡単に掃除できますが、ホイールの部分も掃除すれば復活できるのかなぁ?)。 どうも昨今のマウスはボタンが多かったりして便利そうだけど、結局そんなに使わないし、デザイン的に好きになれないんですよね。 とはいえ、キーボードやマウスという基本的インターフェースはケチるとろくなことにならないので、定評のあるマイクロソフトやLogitechあたりの製品から選びたいところです。

というわけで、今回はマイクロソフトのコードレス&光学マウス、「Microsoft Wireless Optical Mouse blue」を買ってみました。 自宅では2台のPCでディスプレイ、キーボード、マウスを共有しており、ラックの下にはルータやLANケーブルもひしめいていることだし、ワイヤレスのものを選んでみました。 ちなみに電源はマウス本体に単3電池×2を内蔵となっています。公称3ヶ月持つそうですが、実際のところはどうなんでしょうね。

とりあえず操作感は、新しいマウスなんでクリック感やホイールのコロコロ感も上々です。 初期の光学、ワイヤレスマウスではマウスカーソルの動きがあまり滑らかでないといわれてたりもしましたが、かなり進歩しているみたいですね。

あ、前回「今年の物欲はこれで尽きた」って言ってるなぁ。 またまたウソをついてしまいました(^^;。

キャプチャーカードを換装 (2002.10.05)

え〜、いきなりですが、これで今年の物欲も尽きたと思います(笑)。 今度こそおしまいです。 今の環境に不満はなくなったと思いますので。

昨年の8月にAOpenの廉価なキャプチャーカード、VA1000を購入し、今まで使ってきました。 このカード、いい意味で枯れたチップ(bt878a)を使っていることもあり、Linuxでも動作するのは気に入っていたのですが、さすがに廉価版で画質も良くなく、しばしば画面にノイズも入るし、音声がモノラルな点は気になっていました。 最初は単にテレビが見れれば良かったので、そんなに高価なものを調達する気もなかったのでこれを選択したのですが、意外に稼働率が高く(子供に居間のテレビ&ビデオを取られることが多いし(^^;)、そうなってみるともう少し良いものが欲しくなったんです。 とはいえハードウェアでMPEG2エンコードできるキャプチャーカードは安くても3万、高価なものは5万は下りません。 その上、安いヤツは基板上に冷却ファンまで載ってて私の趣味に合いません。

そんなときに、先日エルザジャパンからリリースされた、EX-VISION 500TVが気になりまして、早速購入してみた次第です。

このカードがどんなものかはエルザのサイトを参照していただくとして、ビデオデコーダにPhillips SAA7130を搭載しているいわゆるソフトエンコードのTVチューナー&キャプチャーカードです。 日立製TVチューナー、東芝製音声多重デコーダIC、NEC製3次元Y/C分離回路など、さすがにエルザジャパンが企画しただけあって、日本製パーツが目白押しです(^^;。 海外のTVチューナー&キャプチャーカードって意外に日本のステレオ音声に対応してなかったりするんですが、これなら大丈夫でしょう。 エルザでも主・副音声など音声多重対応を謳っています。

ビデオデコーダのPhillips SAA7130/7134は最近各社で採用されているチップですね。 Conexantから出ているCX23880(bt878の後継)も最近良く使われていますが、私の聞いた限りではこっちは仕様が公開されておらず、Linuxでのドライバ開発はできない状況みたいです。 SAA713xは、bytesex.orgで開発が進んでますね(このカードに対応するのかは良く分かりませんが)。

カードの装着前に一応、マニュアルを見てみたところ、実際にカードを装着する前に、付属CDからドライバをインストールしてから、電源を落としてカードを装着するよう記載されています。 ちょっと通常と順序が違いますね。 先にカードを付けるとどうなるんだろうなぁ、とも思いますが、私は一応マニュアルに従いました。 後は、普通の手順と特に変わったところはありませんでした。

ソフトウェアは、TV視聴&録画用に「bitcast TV」(MPEG2/MPEG1/WMV8/AVI対応)、LAN内のTV配信用に「ドコデモTV」、メールで録画予約をする「reserMail」、ビデオ編集用に「Ulead Video Studio 6 SE」が付属しています。

今まで使っていたVA1000に比べると、さすがに画質はかなり向上しました。 気になっていた画面のノイズはほとんど消失しましたし、音声はちゃんとステレオになりましたしね。 常用しているSXGAサイズでフルスクリーンにしてみると、少しねむい感じにぼけている部分があるように感じられます。 これはノイズリダクションの副作用なんでしょうかね。 あと、音声にのるノイズ(ブブブブ...って感じ)は逆に少し増えたような気もします。 まぁノイズはケース内の電磁波とか、サウンドカード側の問題かもしれませんので、何とも言えませんが。

bitcast TVはなかなか多機能ですし、ADAMSや文字放送などにも対応していてグッドです。 ちなみに早速アップデータが公開されてるので、バージョンアップしておきました。 少し使ってみた限りでは、ADAMSの設定がちょっと分かりにくいのと、WMVモードで録画している時はタイムシフトできない点は気になりますね。 特に気になっているのは、各種設定がOSの管理者権限がないとできないのは良いのですが、高画質/通常/長時間などのプリセットされた録画モードの切り替えは一般ユーザでもできるようになって欲しいということです。 普通のVHSビデオだって、3倍モードの切り替えとかは簡単にできるでしょ?

まぁこんなところで言っててもはじまらないので、bitcastのサイトで要望を挙げてみることにします。 いずれにしても、ソフトエンコードなのでそれほど高価でもありませんし値段はどこを基準にするかは人それぞれですが)、画質をウリにしているだけあって、私の今までの環境よりもかなり向上したので、全体的には満足できる買い物でした。

ハードディスクを換装 (2002.9.21)

昨年6月に購入して以来、現在までメイン環境のHDDは富士通のMPG3490AT (40GB, 5400rpm, U-ATA100)でした。 結構静かだし、私のところでは特に問題は起きていなかったのですが、HDDのコントローラチップに不純物が混入して突然死するという問題が発生し、富士通やNEC、IBM等では無償交換という事態に発展しているようです。 もちろん私も含めてショップでバルクで購入した一般ユーザには何の処置もなされないわけですけどね。

結構前から2chあたりでは騒がれ続けていて、当初はそれほど深刻に受け止めていなかった私も、メイン環境で使い続けるのは精神衛生上も良くないし、とうとうリプレースに踏み切りました。 本当はそろそろ60/80GBプラッタあたりの新世代ドライブが出回り始めてますし、そのあたりがお手頃価格に落ちてくるまで我慢しようかとも思ってたんですけどね。 結局、静粛性に定評のある7200rpm級の40GBプラッタドライブ、Seagate Barracuda ATA IV 80GB (ST380021A)にしました。 さすがに、2000年10月のQuantum ATLAS V、2001年6月のIBM DTLA、そして今回とHDDにはまったくツキがない私としては、良い意味で枯れた定評のあるドライブにしとこうかな、ということで。

まずはハードディスクをコピー

ハードディスクを単に増設するのではなく、今回のようにリプレースする場合、Windows等のシステムも含めて古いハードディスクから新しいハードディスクへコピーしてやらないといけません。 今回は友人のDr. Kから聞いた、「Linuxでdd使ってコピーすれば、ファイルシステムなんて関係ないぞ〜」という情報に従って、無料コースでやってみることにしました。 世の中にはこういう時に役立つハードディスクのコピー・バックアップソフトはいろいろあるんですけど、大体やり方さえわかればそんなソフトに頼らずともどうにかなるものですし。

まず従来のハードディスクをプライマリのマスタ(hda)、新しい空のハードディスクをプライマリのスレーブ(hdb)として接続したと仮定します。 で、fdisk /dev/hdb して、hdaと同じ構成で切ります。 私の場合ですと、こんな感じですね。 hdaとhdbではディスクの大きさ自体が違うので、パーティションの切り方が同じだけで、大きさは違います。

| パーティション番号 | hda1 | (hda2) | hda3 | hda4 | hda5 | hda6 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| パーティション種別 | 基本 | 拡張 | 基本 | 基本 | 論理1 | 論理2 |

| パーティションID | 7 (HPFS/NTFS) | f (Win95拡張) | 83 (Linux native) | 82 (Linux swap) | 7 (HPFS/NTFS) | b (Win95 FAT32 LBA) |

で、切り終わったら、hdb1にブート可能フラグを立てて、wでfdiskを終了。 次は dd if=/dev/hda1 of=/dev/hdb1 としてコピー(同様に3, 5, 6も)。 hdaとhdbを間違えると当然データは消滅、復旧不可能だと思いますのでご注意を。 ddは生データを読み書きしてるので、ファイルシステムがNTFSだろうとなんだろうと関係ないわけですね。 さすがにLinuxのスワップパーティションはコピーする必要は無いと思います。 mkswap /dev/hdb4 としてスワップを作成可能な状態にしておけば大丈夫でしょう。

さすがに数十GBものコピーですのでかなりの時間がかかりましたが、問題なく終了。 さっそく一度シャットダウンして、古いハードディスクを取り外し、新しいハードディスクをプライマリ・マスターとして接続します。

早速電源ON。 あ、そういえばマスターブートレコードをまったく考えてなかった。 これだとブートできませんね。 とりあえず手持ちのGRUBのブートFDを使って、hda3のLinuxをブートします。 まずはLinuxは問題なく動いている模様。 /sbin/lilo としておけば、次からは今までどおりハードディスクからブートできるはずです。

問題なく終了 ... と思いきや

リセットすると、見慣れたliloのブートメニューが出てきます。 そして、Windowsを選択すると、これまた見慣れた黒い背景にXPの旗。 しばらくして画面の解像度が切り替わり...。 あれ?ようこそ画面の直前で停止してしまいました。 しばらく放置してみましたが、その先に進む気配がまったくありません。

Win9x時代にはこのようなシステムドライブのリプレースは何度もやったことがありますし、このddを使う方法もDr. KによればWindows 2000でも実績があるみたいなんですが、なぜでしょうね。 例のアクティベーションに引っかかったかと思いましたが、そのようなメッセージすら出ません。 データコピーの失敗かと思いましたが、試しにパーティション・マジック(市販のパーティション操作ソフト)を使って、もう一度パーティション1をコピーし直しても同じ状態で止まってしまいます。 むむむ。 どうしたもんだろう。

で、いろいろ試していたら、新しいハードディスクをプライマリ・マスターにして単独で立ち上げることはできなかったんですが、古いハードディスクもプライマリ・スレーブに接続してみるとなぜか立ち上がるじゃありませんか! しかも、古いハードディスクをC:〜E:、新しいハードディスクをF:以降と認識して...。

ということはどうやら、WinXPでは単にプライマリ・マスターのパーティション1がC:で、パーティション5がD:で...等と覚えているのではなく、ハードディスクを型番か何かで認識して、そのディスクのパーティション1がC:等と記憶しているということですね。

起動時に最初に読み込む boot.ini では単に 一台目のハードディスクのパーティション1にあるWindowsを起動せよ、という形で記述されてますから、読み込みは開始されるんですが、最終的にWindowsが立ち上がるときにはレジストリを読み込みにいき、元々Windowsがインストールされていたハードディスクが見つからないのでシステムドライブのC:は割り当てられず、そこでストップしてしまうということのようです。

これを回避するには、2つのハードディスクを両方つないだ状態で起動し、各パーティションのドライブレターを割り当てなおして、新しいハードディスクがC:〜E:になるようにしてから、古いハードディスクを取り外せばよいということになりますが、ドライブレターの変更は管理ツールの「ディスクの管理」でできますが、システムパーティションのドライブレターって簡単に変更できたっけ?

この時点でかなり時間がかかって眠かったし、パーティション・マジックを使ってドライブレターを変更しました。 このソフトはパーティションのリサイズ等の場合と同様、ドライブレターもすぐに反映するのではなく、再起動させてWindowsの立ち上げ途中に割り込んで処理を行う仕様になってます(ちなみにこのソフトはその後、スタートメニューやレジストリまでチェックしてドライブレターの変更を追従しようとします。今回はそんなことをされたら意味が無いのでその処理はキャンセルしました)。 で、新しいハードディスクが意図したとおりC:〜E:になったところで、古いハードディスクを取り外すと、今度こそ起動可能になりました。

あ、そういえばパーティション・マジックを立ち上げたときに、「パーティション情報がおかしいぞ〜。修正するか?」みたいなメッセージが出て、OKしたせいか、fdiskでは60GB割り当てたD:ドライブがエクスプローラでは30GBと認識されてしまいました(逆に本当の容量よりも大きく認識されてしまうと、データが他の領域にも書き込まれちゃったりして危険ですね)。 一度パーティション・マジックで領域を少しだけ縮めて、もう一度元の大きさに戻したら、正常になりました。

Plextorのコンボドライブ (2002.7.13)

今までリコーのMP9060Aという初期のコンボドライブを使い続けてきました。 まぁ最新ドライブに比べたら多少遅いけど、そんなにしょっちゅうCD-Rを焼いてるわけじゃないし、書込みエラー防止機能(メーカーによってJust-LinkとかBurn-Proofとか)も付いてないけど、実際特に不便はないしね。 でも見られないDVDがあるとか、大きいファイルを焼くと高確率でCRCエラーが起きるとか、少しずつ問題が出てきて、仕方なくリプレースするものを探してました。

そうなると、書換え型DVDが気になるところですが、何やら規格が乱立していて分かりにくい。 全部が使えるドライブがあれば良いのだけど、それができるようなら最初から分裂してないよね。 私としてはデータのバックアップ等を考えてDVD-RAMを中心に考えたいのですが、やっぱりDVDを焼いて知人に配るなんてことが将来的に無いとはいえない。 で、DVD-RAM/R/RWはある(Panasonicとか)けどCD-R/RWが焼けないしで、結局現時点では見送り、ということにしました。

DVD-RAM/R/RWとCD-R/RWのDVDマルチドライブは日立LGが開発してますが、今の時点ではNEC等へのOEMのみで、リテール販売はされてないようです。 この辺が安くなったら考えるんですけどね。

| DVD-RAM | DVD Forumの規格。書換え可能回数が多く、ランダムアクセスにも比較的強い。元々PCのデータストレージも想定して開発されたため、PCでのデータバックアップ等には一番向いてる気がする |

|---|---|

| DVD-R/RW | DVD Forumの規格。DVD-Video/ROMとの互換性が高い。 書換え可能回数は1000回程度で、主に映像や音声のデータを録画・録音する用途向け |

| DVD+R/RW | DVD Forumの規格ではない。DVD-Video/ROMとの互換性が高い。 書換え可能回数は1000回程度で、DVD-R/RWより書込みやフォーマットが早かったりするらしい。DVD-R/RWとは互換性がない |

で、とりあえず書き換え型DVDよりお値段が安い、CD-R/RWとDVD読込み対応のコンボドライブでしのごう、ということにしまして、購入したのが本題のプレクスターのPX-320A(PlexCombo 20/10/40-12A)です。 MP9060と機能を比較すると、こんな感じですかね。

| RICOH MP9060A | Plextor PX-320A | ||

|---|---|---|---|

| 平均アクセスタイム | CD | 120ms | 100ms |

| DVD | 200ms | 150ms | |

| 最大速度 | CD-R | x6 | x20 |

| CD-RW | x4 | x10 | |

| CD読出し | x24 | x40 (-RWはx32) | |

| DVD読出し | x4 | x12 (-R/RWはx8) | |

| その他仕様 | インターフェース | MW-DMA2/PIO-4 | U-ATA33/MW-DMA2/PIO-4 |

| データバッファ | 2MB | 2MB | |

| エラー防止 | n.a. | Burn-Proof | |

DVD-Videoを入れると自動的に最大速度を2倍速に抑制するので、かなり静かです。 CD-ROMは40倍速なんでやっぱりうるさいですけどね。 速度調整等は添付ソフトのPlextorManegerでできるそうなんですが、WinXPに非対応なので、今のところは使えません。

後、付属ソフトはPowerDVD XPとB's Recorderなんですが、CD-RWの書き込み補助ソフトのB's CLIPがWin XPだとAdmin権限がないと使えないというふざけた仕様になっており、手持ちのDirectCDでフォーマットしたメディアの空き容量が妙な表示になったり、フォーマットしなおしたら二度とメディアが使えなくなったりしたので、即刻アンインストして、EasyCD&DirectCDに戻しました。

サウンドカードあれこれ (2002.6.30)

私のメインPCでは、長らくクリエイティブメディアのSound Blaster Live!(初期のValue)を使ってきました。 「ノイズが結構ある」とか、「機能が豊富なのがウリだが肝心の音が...」とか、「ドライバやてんこ盛りの常駐アプリが...」とか、巷ではいろいろ言われていますが、私にとっては他のアイテムに比べると優先順位が低いこともあり、結局使い続けてきました。

ちなみに現在はOSはWindows XP Proなんですが、せっかくNT系列にしたことだし、家族それぞれのユーザを作って、管理者と分けよう、と至極まっとうな考えを実行したわけです。

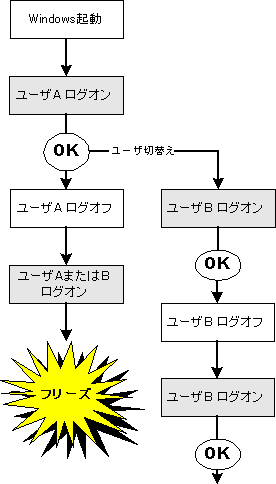

ところが、電源ON後の最初のログオンまではいいのですが、誰かがログオンした後、全てのユーザがログオフして「ようこそ」画面に戻った後、ログオンするとExplorerが固まる、という症状にぶつかりました(私の環境では再現率100%)。

状況がわかりにくいですかね、つまりログオフでなく、ユーザの切替で他のユーザがログオンする分には大丈夫なんです。

ちなみに現在はOSはWindows XP Proなんですが、せっかくNT系列にしたことだし、家族それぞれのユーザを作って、管理者と分けよう、と至極まっとうな考えを実行したわけです。

ところが、電源ON後の最初のログオンまではいいのですが、誰かがログオンした後、全てのユーザがログオフして「ようこそ」画面に戻った後、ログオンするとExplorerが固まる、という症状にぶつかりました(私の環境では再現率100%)。

状況がわかりにくいですかね、つまりログオフでなく、ユーザの切替で他のユーザがログオンする分には大丈夫なんです。

でいろいろ試行錯誤した結果、Live!が疑わしい、ということになりました(というかLive!を外すとこの不具合はまったく発生しませんでした)。 Live!はドライバの更新もあまりされてませんし、そもそもXPが出たときも本家からの対応ドライバもなかなかリリースされませんでした。 現在の主力機種は次世代のAudigyシリーズで、Live!のサポートにはあまり力が入っていない印象を受けますね。

となるとLive!は外さざるを得なくなるわけですが、さてどうしたものでしょう。 まぁ、めちゃくちゃ大まかに分けると、以下の三者に分類できるでしょうか。 もちろん、製品はピンキリで一概には言えないわけですけど。

- どこまでも高音質路線を追求したオーディオカード

とんでもなく高価(少なくとも私にとっては)。 音質は素晴らしい(らしい)が、ゲーム等で用いられるエフェクトは貧弱(というかそんなものは考慮してない)のが多い

- 高級サウンドカード

ゲームで主に用いられるEAXなどのエフェクト機能は当然備えており、オーディオカードほどではないにせよ音質にも気を使っている(オンボードサウンドへの対抗上そういうことになるでしょう)。

- 格安サウンドカード

一般論としては、オンボードサウンドがあれば格安サウンドカードなど要らないような気がする。 もちろん安くても、デジタル44.1kHz固定なんでMD等相手でもサンプリングレートの変換がかからないぜ〜のC-Media 8738系、XGのMIDIがちゃんと聞きたいぜ〜のYMF7xx系チップ搭載のカードとかはあるんですけど。 私はその辺にはこだわっていないし。

まぁ、私の場合、ちょっと「高級」なサウンドカードというあたりが狙い目になりますかね。 いろんなサイトを巡って巷の評判を集めてみて、代表的なサウンドカードについて独断と偏見でコメントしてみました(実物を確認したわけではないので、信憑性は(^^;)。

| クリエイティブメディア Sound Blaster Audigy | 音質 | 少なくともLive!の「低音域にコモりがある」「ノイズが結構ある」という問題は対処され、音質はクリアになった模様。 「ただし、それだけ」とも言われており、相変わらずその筋の方々の評判は必ずしも良いとはいえません。 |

| 気になる点 |

| |

| 最終評価 | ゲーム用の「サウンド」カードが欲しい(決して高価なオーディオカードが欲しいわけではない)私には、候補の一つではありますが、どうも不要な機能が多すぎるような。 まぁいろいろエフェクトがかけられるのはおもしろいかもしれませんが、そんなの最初に面白がって少し試したら、二度と使わないだろうし、EAX1.0や2.0なら他のカードでも結構サポートされてますしね。 一番引っかかるのは、素直にドライバだけ入って裏方になってくれればいいのに、いろんなアプリや常駐物が入ってしまうことかその上、そのソフトやドライバが腐っていたらどうにもならんし。 ブラケットがいくつも必要なのも気に入らないし、IEEE1394なしでゲームポートが本体に付いてるバージョンがとても安く出回ったら考えようかな。 | |

| Philips Acoustic Edge PSC706(ThunderBird Avenger) | 音質 | 「低音は強いながらも非常に柔らかく、厚みがある。低音域の多いクラシックをよく聴く人に向く」 「バランスとしては低音・高音が強め。元々その辺が強めのドンシャリ系の音楽だとキンキンうるさいかも。」といった評価(う〜ん、ウンチクだなぁ(^^;。まぁ私のような素人が聞いてもそれなりに分かる程度の違いはあるみたいですが)。 |

| 気になる点 |

| |

| 最終評価 | やや派手っぽい音作りをしているということか。 この価格帯のカードとしては音質面では評価が高いといえそう 2つのデメリットが非常に引っかかりますね... | |

| ONKYO SE-120PCI (Maestro3i) | 音質 | 「高音域が非常にクリアで伸びがある」 「高音はAudigy と比べて存在感があり、Acoustic Edgeほどには強くない」 「中音域〜高音域にかけてハッキリしているので、ボーカルの声が聴き取りやすい」 「Acoustic Edgeと比べて低音が出ていないので、低音の多いクラシックは迫力に欠ける」などなど。 |

| 気になる点 |

| |

| 最終評価 | 音質の評価としては、派手なAcoustic Edge、落ち着いているSE120といった感じなのかな。 もう少し安ければいいと思うけど、SE-80はどうなんだろう? | |

| ギルモ Game Theater XP (Crystal CS4630) | 音質 | |

| 気になる点 |

| |

| 最終評価 | 同じチップを搭載したSanta Cruzも含めて、音の評価は結構よさそう。 ただチップのイメージにイマイチ魅力を感じないんですが(偏見かなぁ?)、実際のところはどうなんでしょう? |

結局、実際のところは使ってみないと分からないし、即断は出来ませんね〜(年をとったということか?)。 ここまでひっぱっておきながら、至極当たり前の結論になってしまいました。 というわけで、とりあえずマザー(EPoX EP-8KHA+)のオンボードサウンド(VIAサウスの内蔵)でしのぎつつ、検討を続けることにしましょうか。

実はこの原稿は少し前に書いたものなんですが、サイトにアップするのが遅れているうちに、こんなん出てました。 ドライバのバージョンは変わってないところを見ると、AudioHQかMixerソフトの問題だったのかな?

スーパーファンコントローラ (2002.6.8)

Athlon XP 1600+を143x10.5@1.65Vで動かし、ALPHAのPAL8045ヒートシンクにNidecの8cm静音ファン(1500rpm)で快適な静音ライフを送ってきた私ですが、ダンジョンシージ(先日買ったMSのゲーム)を長時間プレイしていると結構苦しくなってきていることに気づきました。 大体室温25℃時でCPUが50℃超というあたりでしょうか。 真夏には今より最大10℃は気温が上がるとすれば、単純計算でCPUは60℃を超えてしまうことになります。

これはイカンと、温度検知式の安い可変速ファンを買ってみたのですが、回転速度は1200rpm〜3000rpmぐらいで丁度良いのですが、少々軸ブレ音がする...。

静音に凝ったことのある方ならご存知の通り、この道はまったく終わりがありません。 ファンには同一ベンダー・同一型番のものですら当たり外れがあり、ようやくある程度満足いく組合せに達したとしても、冬にセットした状態では夏の暑さに耐え切れませんし、夏に最適化した状態は冬にはもっとファンの回転を落とせるはずです。 そんなこんなで試行錯誤しているうちに、気がつくと様々なケースファンがゴロゴロ転がり、一つ一つはそれほど高価でないにせよ、積もり積もると結構なお金を投入していることに気がついて、かなりブルーになってしまったりするのです(それは自分のことか(^^;)。

そうなると、高価な静音ファンをいくつも買って試すより、安い標準的なファンを減圧して静音化する方が、安い上に冷却能力が不足したら電圧を上げるだけでよい、という考えも成り立ちます。 私は、今まで4pin端子の12Vと5Vから7Vを合成してましたが、7V/12Vの2段階では微妙な調整ができません(その上、この方法は電源に負荷を掛けてしまうという話も聞きます)。 12Vに適当な可変抵抗でもつないで調整するようにしようかとも思いましたが、これも抵抗が発熱してしまったりして、なかなか難しい世界らしい。

というわけで(スゴイ長い前振り)、今回購入したのがシステムテクノロジーのST-24という、「スーパーファンコントローラ」を名乗るシロモノです。 どの辺がスーパーかというと、

- 3.5インチベイサイズで2系統のファンをコントロール可能

- 2系統のファン回転速度を独立してマザーから監視可能

- 1000rpm以下だと検知できないマザーが多く、電源投入時にファンが回っていないと起動しないものもあるので、電源投入から2秒間は5000rpmの擬似信号を出力

- 回転速度の調整は無段階(0〜100%)。CPUファンなど完全に停止しては困るもののために下限設定も可能

- 電源のピーク負荷を抑えるために電源投入から1秒遅延させてファンを始動することが可能

- 低電圧にしても確実にファンが始動するよう、最初の3秒間はフル回転

- 温度センサー付で、設定温度を超えたら100%運転させることが可能

というわけで、ユーザの要望を取り入れて進化させてきただけあって、実に痒いところに手が届くシロモノとなっています。 やっぱりこういったものを作らせると日本人は世界一だね、と思うことしきり。 正直、私も調整ツマミが少し安っぽい点を除けば、もう少しお値段が安ければいいなぁという根絶不能な気持ち以外は、今のところ文句はありません。

コストについても、高価な静音ファンをいくつも買い求めて終わりのない無間地獄に陥るより、安い標準的なファンを買って調整するほうが、結局トータルでは安くなるような気がする、ということで良しとしましょう。

ファンレス最強? GeForce4 MX440 (2002.5.11)

え〜、突然ですが新たにビデオカードを買ってしまいました。 モノは、アスク扱いのGAINWARDのGeForce4 MX440搭載のASGW-M440VO-A64D (Pro600TV)です。

私は今までGeForce2GTSのビデオカードを使っていて、結構うるさいので強引にファンレス化していたのですが、先日MSのフルポリゴンRPG、ダンジョン シージの体験版で遊んでいたら、チップがかなり熱を持ってしまい画面が乱れてしまったのが、理由といえば理由でしょうか。

ファンレス化したのが昨年夏ぐらいで特に問題もなく使えていたので大丈夫だと思っていたのですが、CPUがDuron 700からAthlonXP 1600+に換装されていること等もあり、排熱がおっつかなくなってしまったようです。 致し方なくファンを元に戻してみたのですが、これまで静音化に気を使ってケース内各所のファンの低電圧化、電源ファンの交換等々をしてきたこともあり、ビデオカードのファンの音が気になってしょうがありません。

で、ビデオカードの交換を検討してみたのですが、

- 最新の

廃猿奴ハイエンド・ビデオチップはほとんどファンを搭載している - 世の中nVIDIAばっかりでつまらないけど、ATI RADEON 8500は一度試して失敗している(^^;

というわけで、現在最強クラスのビデオカードは選択肢から外しました。 とはいえ、ファンレスのビデオカードという私の条件を満たすのは、Matrox G550、ATI RADEON 7200/7000、nVIDIA GeForce2MXや4MXの一部、というあたりしかありません。 とりあえずGeForce2GTSで実用上パワー不足を感じることはあまりなかったとはいえ、3D描画能力がGeForce2以下のものには気乗りがしませんし、第一あまり長くは使えそうもありません。

で探していくと、GeForce4 MX440では大抵のベンダーは冷却ファンを搭載していますが、ASUSやGAINWARD(もしかしたら初期ロットだけかも)など一部にファンレスのものがあるということがわかりました。 nVIDIAチップ搭載ビデオカードのほとんどはリファレンスデザインそのままであるのは周知の事実ですから、結局は先に店頭で見つけることができた、先述の物件になったわけです。 決して、赤い基盤に惹かれて、シャ○専用だとか、三倍速い(気がする)というのが理由なわけではありません。

ちなみにGeForce4 MXとKT266系チップではかなり深刻な相性問題が出ている例があるみたいですが、私のところでは全く問題は出ていません。 まぁ前回RADEON8500で返品を受け付けてくれた店なので、どうしても解消できない相性問題があったら今回も返品させてくれるだろう、という意識もありましたかね。

このビデオカードについてはAkiba2Go!の記事が参考になると思いますが、ファンレス以外には特筆すべきところはありません(赤い基盤を除く(^^;)。 搭載メモリは標準的な5nsでオーバークロックも期待できそうもありませんし、出力端子はアナログx1とS-VIDEOのみで、デュアルディスプレイはできませんし、DVIにも対応していません。 まぁ私の自宅でデュアルディスプレイは永遠に実現できないでしょうから、どうでもいいですけど。

ベンチマーク等では3DMark2000でGeForce2GTSと同程度、3DMark2001では若干上というあたりですね。 スペック上のメモリ帯域ではGeForce4 MX440の方が上ですので、FSAA ONでならばもっと差が広がると思います。 実際、ネーミングとしてはGeForce4の冠をかぶってますが、機能からいってもGeForce2をベースにメモリまわりやFSAAの強化を図ったもののようです。

だけど、普通なら、コスト度外視で性能を重視するならGeForce4 Ti、ローコストで高性能というなら型落ちで安くなったGeForce3 Tiを狙うというあたりが妥当な気がする。 個人的には先日登場したGeForce4 Tiの最下位機種4200あたりが一番かなぁ(2万そこそこで買えるし)。 結局、性能的にはたいして変わり映えしないのに、なんでコレを買ったんだっけ? う〜む、思いだせん(^^;

NTFSのチューニング (2002.4.6)

現在の私のメインPCの環境はWindows XP Proなわけですが、どういうわけかWordやExcelの起動が遅いという問題がありました。

現在使用中のいくつかの環境で比較してみても、CPUやメモリはいうまでもなく自宅メインが一番でしょう。 確かにハードディスクの回転数はやや劣っていますが、その分サブや職場のは世代が古いので、ランダムアクセスで若干劣っていてもシーケンシャルでは明らかに勝っていますし、トータルでみてもパフォーマンスは勝りこそすれ、劣ってはいないでしょう。

どう考えても、自宅のサブや会社で使ってるリース切れ間近の環境に劣るとは思えませんが、少なくともWordやExcelの起動に関しては大きな差があります。 きちんと測ったわけではありませんが、10秒と20秒くらい、倍くらいの差があるようです。 というか、メインPCのこの環境でこんなに起動に時間がかかるのがいくらなんでもおかしい。

| CPU | メモリ | HDD | |

|---|---|---|---|

| 自宅メイン | Athlon XP 1.5GHz | 512MB PC2100(DDR) | ATA-100, 5400rpm, 40GB |

| 自宅サブ | K6-III/500MHz | 256MB PC100(SDR) | UltraWIDE, 7200rpm, 18.3GB |

| 職場 | Pentium III 500MHz | 256MB PC100(SDR) | UltraWIDE, 7200rpm, 9.1GB |

どちらの環境でも、Excelを起動してから立ち上がるまで、ハードディスクをアクセスし続けているようです。 とはいえ、Officeは同じバージョン(Office 2000 SR-1 + SP-2)ですし、何が違うというのでしょうか。

で、いろいろWebで検索して情報を集めて試した結果、どうやらNTFSファイルシステムだと、ファイルを開くだけで最終更新日時のタイムスタンプを更新するのがデフォルトになっていることに原因があるようでした。

とりあえずこの設定を変えるには、以下のようにします。

HKEY_LOCAL_MACHNE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Filesystemにある NtfsDisableLastAccessUpdateというキーを1に変更(なければDWORD値で作成して1にする) |

そういえば、この問題はファイルシステムをNTFSにして以来、発生していたような気がする。 ファイルを開くたびにタイムスタンプの更新をかけていたら、書込み処理が発生してディスクアクセスは2倍になりますし、ExcelやWordは多量のdllファイルを読込みますから、ますますその影響が大きくなるということなんでしょうね。 しかし、この機能には何の意味があるのかな? ましてデフォルトでこの設定なんだし。

ちなみに、同じレジストリエントリにある「NtfsDisable8dot3NameCreation」を1にすると、8.3文字のショートファイル名を作成するのをやめることもできるようです。 だけど、私はこれはデフォルトの0のままにしてます。 先日インストールした、mozilla-0.9.9のバグでインストール時に作られるふざけたディレクトリを削除することが出来たのは、このショートファイル名のおかげだしね。

NTFSはFAT32に比べて高機能な分、いろいろな処理が発生しますから、パフォーマンスは低下する場合もあるでしょう。 自分にとってその機能が必要かどうか検討して、必要ならカスタマイズした方が良いのでしょうが、その際には設定を変えることでどんな変化がおきて、どんなメリットとデメリットがあるのかをきちんと把握して、検討しなければならないのかもしれません。

突然OC耐性アップ? (2002.3.16)

先日、私の使用しているEPoX EP-8KHA+ですが、3月4日付でBIOSがアップデートされました。 電源OFF時のキーボードLED消灯等の改善がなされているそうなので、早速アップデート。私のAthlon XP 1600+は以前試したときにはOC耐性まるでなしだったのですが、なんとなくBIOSからFSBを少し上げてみました。 あれ?何の問題もなく動くぞ? ど、どういうこと?と思いながら、少しずつFSBを上げていくとメモリを最速設定にしたままでもFSB 150MHzぐらいまでは問題なく動きそうです。 さすがにそれ以上はメモリ周りを緩めても動作が怪しくなってきて常用には耐えなそうですから、CPUの耐性限界のようですね。

1575MHz(150 x 10.5)で3DMarkとかをループさせて回していると、たまにエラーが出たりするので、安全を見込めば1540MHz(147 x 10.5)あたりが無難かな。 いずれにしても、前回50MHzもOCできなかったはずが、一体なんなんでしょう?

- しばらくCPUを使ってるうちにエージングされてアタリがついてきた(なわけあるかい!)

- 実はCPUが燃え尽きる前の最後の一花(さぶー)

- 前回はBIOS設定で何かミスっていた(いろいろ試しはしたけど、多分これはない)

というわけで、一番考えられるのは、EPoXの新BIOSのコメントにあった、「Fixed ability to modify DRAM Bank when overclocked.」かな。 メモリ自体は別のマザーでは150MHzあたりまではイケることは確認済みでしたが、まさか8KHA+側に問題があったせいでダメだったんだろうか? このマザーって結構いろんなところで評判が良くて、「メモリが全然まわらん」とかいう話は聞いたことがないですけどね。

まぁ結果がOKなら良しとしよう、と思ってたら、FSBを上げるとPower VCRで見るテレビ画面に若干ブレが出るという不具合が判明。 FSBを下げていくとブレも減っていくし、こりゃ周波数アップで増加したノイズを拾っているのか、キャプチャーカードがPCIクロックの変動に弱いのか。

というわけで、1500MHz(143 x 10.5)あたりで妥協することにしました。 このへんならCPUのコア電圧も定格-0.1V(1.65V)のままイケるし、テレビの方もまぁ許せる範囲内に収まります。 またL1クローズにチャレンジして倍率を変える手もあるけど、仕事が忙しくてそんなとこまで手が回らないし、まぁどうせ体感できるほどの性能向上があるわけでなし。

見られないDVDがあるんですけど (2002.2.23)

あまり使っていなかったDVD(ROMじゃなくてビデオね)ですが、パチンコの景品でたまにゲットしてきたり、近くのレンタルで借りてきたりしているうちに、一部再生できないものがあるのに気づきました。 「再生できない」というのは、そもそもドライブがメディアを認識していないようで、しばらく頑張った後、エラー(LEDが点滅し続ける)が出てしまいます。

どうも正常に見られているヤツは片面一層で、みられてないのは二層のもののよう。 もしかしてRICOH MP9060Aは二層にきちんと対応していないのでは? スペックシートにも特に記述はないし真相は分からないけど、「そもそもドライブがメディアを認識しない」のではOS側や再生ソフトの問題ではなかろうし(一応ファームウェアも最新の1.90にしてある)。 それともろくに掃除もしてないからピックアップとかが汚れていて、より読み出し難易度が高い(高そうな気がするだけ)二層ディスクでは失敗する確率が高いのだろうか? (誰か詳しい人、教えてぷりーず)

ちなみに失敗するディスクは何度も試してもダメなものはダメ。 目視した限りではメディア上に目立った汚れ、キズはない(というか新品でもダメなヤツはダメ)。 サンプルが少なすぎて何ともいえないが二層でちゃんと見られたのは「シックス・センス」だけ。 ちゃんと見られる確率は一層では2/2で100%、二層では1/3で33% (そりゃ乱暴スギだろ(^^;) もっと試してみたい気もするが、そもそも「チャーリーズ〜」が見られなくて、後でもう一度試そうと思っておいといたら、返却期限を忘れて高い延滞料金を払わされた(自業自得)ので、これ以上ババを引きたくない。

| タイトル | メディア | 結果 |

|---|---|---|

| 宇多田ヒカル SINGLE CLIP COLLECTION Vol.1 | 片面一層 | OK |

| BOΦWY LAST GIGS | 片面一層 | OK |

| 浜崎あゆみ DOME TOUR 2001 | 片面二層 | × |

| シックス・センス | 片面二層 | OK |

| チャーリーズ・エンジェル | 片面二層 | × |

あまりDVDを見る機会はないので、大きな実害はないといえばないけど、ちょっと鬱ですね。 物欲対象がなくて困っていたことだし、新たなドライブに買い換えたくなってきたような気が(^^; でも、DVD再生専用機では対応メディアがスペックシートに明記してあるけど、パソコン用ドライブだとあまり書いていないし、確実にOKかどうかよくわからないしどうしたもんでしょ。

あ、ここまで書いてから、RICOHのお客様相談室のページでDVDの再生、読取ができないの中に、「2層ディスクの2層目が読めない」なんてあるのを見つけました。 なになに...「ファームウェアを最新にしてみて下さい」? 私の場合はそもそも2層目どころがメディア自体を認識してもらえないんですけどね。 でもこう書いてあるからにはすくなくとも最新ファームでは2層ディスクに対応しているということだよね。

やっぱりレンズ・クリーニングとかすれば解決するのかな?

試してみよう。 (3/16追記)やっぱクリーニング程度じゃ何も変わらなかったよ〜ん(ToT)

早速ルータを買ってみました (2002.2.16)

というわけで、拙速は巧遅に勝るという理屈で、早速京セラのKY-BR-CB100を買ってみました。

このルータも最近各社から出ている高速(WAN側も10/100BASE対応)ルータと同様、ARM9系のチップを使ったルータで、CATV/ADSL/FTTH等への対応を謳っています。 LAN側は4ポートで、まぁ最近では標準的なスペックですね。

こいつが他の製品と異なるのはルータ上にパラレル・ポートがあって、LAN上のパソコンで共有させることができる、いわゆるプリントサーバ機能を持っていることですね。 私がこの製品に興味を持ったのもまさにこの点です。 確か、各社のルータで採用されているARM9系のConexant製チップはコア上に2つの10/100BASE機能を持っているのですが、プリント・サーバ機能を実装する為には、別途Super I/Oチップを追加しないといけません。 それでもなおかつ他社製品と同等の価格帯ですから、野心的な製品といっていいのではないでしょうか?

まぁルータという商品では、ファームウェアが性能や機能の鍵を握っていて(当たり前)、ソフトの開発力が重要なことを考えると、ネット機器として歴史をもったベンダーの製品を選びたかったところですが、私はプリントサーバ機能が欲しかった(2月2日の物欲の記参照)わけですから、選択肢はこれかアクトンテクノロジの製品ぐらいしか無かったんです。

早速J-COMでルータ登録をしたり、ホスト名、DNSサーバのアドレスやJ-COM内部サイトのドメイン名(xxxx.xx.home.ne.jp)等をメモ。 それから、今のパソコンのネットワークまわりの設定を変更しておいて電源を落として、ケーブルモデムとルータのWAN側ポート、パソコンとルータのLAN側ポートをそれぞれ接続。

あとは、パソコンの電源を立ち上げて、ブラウザ経由でルータの設定をすればOK。 これでとりあえずルータ経由でインターネットに接続できるようになりました。 あとは、ウィルスバスター2002の設定を変えて、ルータのアドレスを「信頼するコンピュータ」に加えておかないと、ログに警告がたまりまくるので変更した程度ですかね。

当たり前ですけど、ルータのDHCPサーバ機能は特別なものではありませんので、対応OSに明記されてなくてもLinuxからも接続可能ですね。

肝心のプリントサーバ機能は、まだダメでした。 マニュアルどおりに設定したのですが、印刷してみても、ページの途中で切断されてしまって話になりません。 対応OSは95/98/Me/2000で、XPは対応予定となっていますから、アップデート待ちということでしょうか。 一応、京セラにも要望しておきましたが、本当にプリントサーバ機能目当てで買ったんですから、早めに頼みますよ。

となるとLinuxからはプリントサーバも使えないかもしれませんね。 私にとってはLinuxは趣味の開発環境で、印刷もほとんどしないんですが、将来Linuxもサポートしてくれたりしたらうれしいなぁ。

ルータが欲しい(2002.2.2)

というわけで、2月1日からようやくJ-COMがルータを解禁しました。 そうだよね、セキュリティを考えたら直結はやっぱりヤダし、イマドキおかしいだろとか、家庭内LANとどうやって両立させろってんだ、とか不満に思い続けてました。 ネットでも各所で叩かれ続けてましたし、今さらではあるけど、解禁してくれたこと自体は評価できると思います。

最近はARM9系のチップを積んだ低価格の高速(WAN側100BASE対応)ルータが次々と出てきてますが、個人的に気になってるのが京セラのKY-BR-CB100。 低価格ルータは各社から出てるし、やっぱりネットワーク機器で定評のあるメーカー製が欲しいところなんだけど、プリントサーバ機能まで持ってるのは今のところこれだけでしょ。

奥さんのMP3プレイヤーがプリンタポートに接続するヤツで、 メインPCではPM770Cがつながってるから仕方なく サブPCのプリンタポートにつながってるんだよね。 奥さんには使いづらい状況だと思うし、 これがいければ...。

ただ、マニュアル等を見た限りでは、ルータのホスト名が設定できるのかどうかがイマイチわかりません。 J-COMでは、プロバイダから指定されたホスト名を使わないと接続できないんです(そのほかDHCPでドメイン名等も取得できないといけないとかいろいろあるみたいだけど)。 というわけで肝心のJ-COMで接続可能なのかどうかが判らないんです。 まぁJ-COMは日本の大手CATVであることは確かだし、ルータ設置を解禁したんだから、近々京セラのサイトにも情報が出るでしょう。

というわけで、とりあえず待ちかな。 でも最近物欲対象が全然なくて困ってたんだけど、目標ができて良かった(奥さんは何ていうかわからんけど)。

あ、あとプリンタの方も、某掲示板で見た情報では、ドライバがXP未対応でちと問題があるらしい。 そっちもバージョンアップを待たなきゃだめですね。 そうこうしてる間に気が変わって、別のルータを買ってたりして。